訪問看護ステーションの立ち上げに必要なこと|立ち上げの手順・必要資金・開設基準を全て解説

公開日: 更新日:

この記事は2025年5月時点の情報をもとに執筆しています

アステージ社労士・行政書士事務所 佐藤壱磨

「介護事業開業サポートセンター」を運営。社会保険労務士・行政書士として介護・福祉事業の創業を数多く支援した実績をもとに、法人設立・指定申請などの手続き、助成金や融資、開設後の運営に関する相談に対応している。

目次

高齢化に伴い、介護や療養の支援を必要とする方が増え続ける日本では訪問看護ステーションのニーズが高まり、訪問看護ステーションの立ち上げ件数も増加しています。このような背景から、訪問看護ステーションの開設・立ち上げを考えている皆様も多いのではないでしょうか?

この記事では、訪問看護ステーションを立ち上げるまでの流れと、開設にかかわる申請や制度、開設における注意点などを、わかりやすく解説します。

訪問看護ステーションの立ち上げは「カイポケ開業支援」にご相談を!

カイポケの開業支援サービスは、訪問看護の開業・立ち上げを無料(※)でサポートします。事業計画や法人設立、資金調達や指定申請の手続きに関する案内など、専属アドバイザーが煩雑な手続きや開業までのスケジュール管理をゼロから徹底支援します。

※一部オプションサービスあり

訪問看護とは?

訪問看護とは、利用者が住み慣れた自宅等で自立した日常生活を送れるように、看護師等が利用者の自宅等を訪問し、療養上の世話や診療の補助を提供するサービスです。

利用者の状態に合わせて、訪問した看護師等が、食事、排泄、清潔の管理・援助、ターミナルケア、褥瘡の処置、カテーテル管理、訪問看護の一環として行われるリハビリテーション、家族支援などを行います。

訪問看護ステーションとは

訪問看護ステーションとは、利用者の自宅を訪問し、看護を提供する事業所のことを示します。介護保険と医療保険にかかわる「指定」を受け、事業所を運営しています。

このような指定を受けた訪問看護事業所は「指定訪問看護ステーション」と呼ばれます。

訪問看護ステーションの指定について詳しく知りたい方は、以下の記事をご覧ください。

ちなみに指定訪問看護ステーションは、医療法人や社会福祉法人、NPOといった法人形態だけでなく、株式会社・合同会社など、様々な法人で開設することができます。

訪問看護の市場の動向

高齢者の人口のピークは2040年頃と予測されていることから、今後も訪問看護の需要は増加するでしょう。

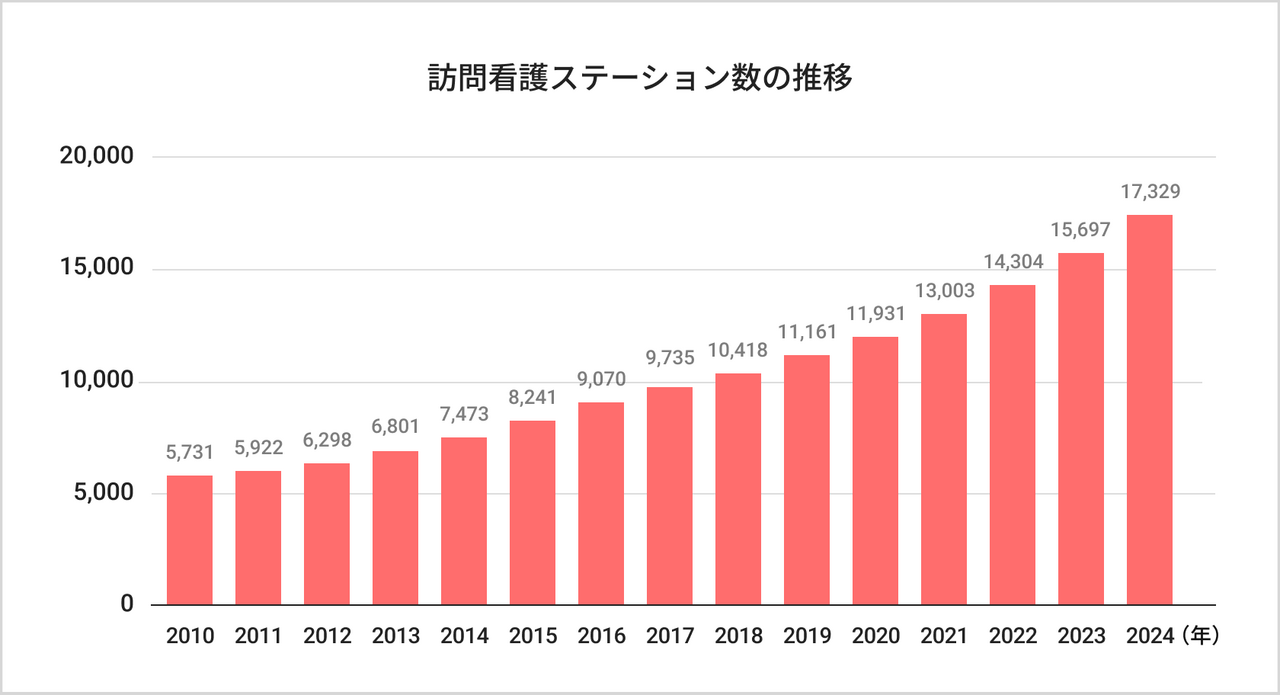

「一般社団法人全国訪問看護事業協会の令和6年度 訪問看護ステーション数 調査結果」によれば、訪問看護ステーションの数は年々増加し、2024年時点では全国に17,329か所存在します。

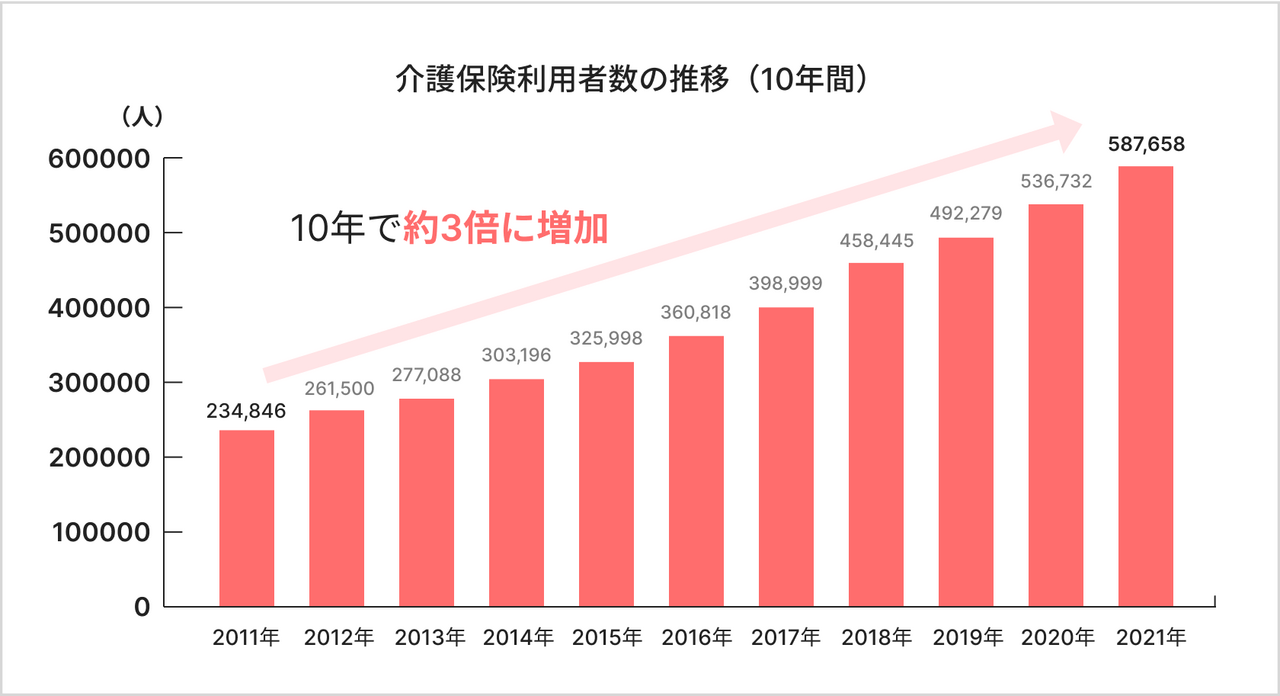

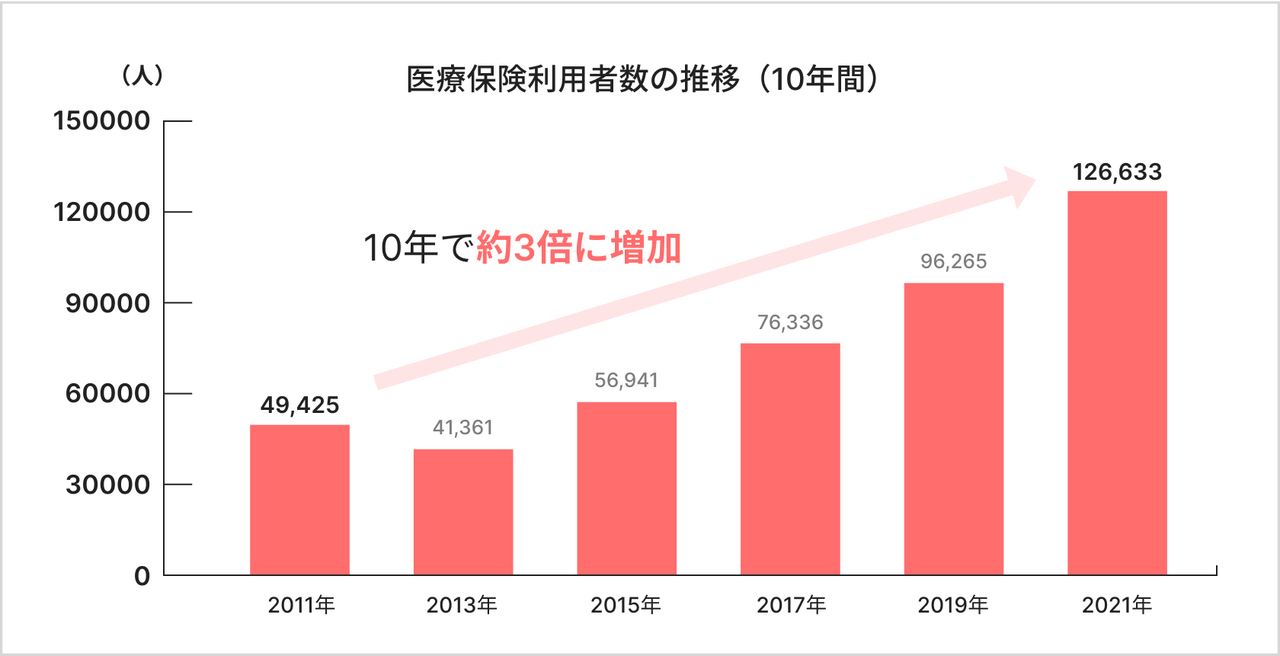

また、介護保険利用者数と医療保険利用者数は年々増加傾向にあり、2021年度末には介護保険と医療保険の合計で71万人に達しました。これらのデータから、訪問看護の市場が拡大しているといえるでしょう。

地域によって、今後の人口動態や訪問看護ステーション数の推移が変わる可能性があるため、開業予定の地域について事前調査することをおすすめします。

(参考:介護サービス施設・事業所調査 令和3年および平成23年|厚生労働省)

(参考:訪問看護療養費実態調査令和3年および平成23年|厚生労働省)

訪問看護を立ち上げるまでの流れ

訪問看護ステーションを立ち上げ・開設するまでのおおよその流れは以下のようになっていますので、詳しく見ていきましょう。

①法人を設立する

法人を設立するためには、法務局で『商業・法人登記申請』を行います。訪問看護の事業を行うには、所轄官庁から介護保険と医療保険の『指定』を受けなくてはいけません。この『指定』を受けるためには、法人格が必要になります。

医療法人や社会福祉法人、NPO法人といった法人格でも訪問看護を運営できますが、新規に法人格を取得する方は、『株式会社』や『合同会社』を選ぶことが多いようです。

②事務所(不動産)を契約する

訪問看護の事務等を行う場所として、事務所を契約します。

※個人で事務所を契約してから、その住所で法人を設立するケースもあります。

訪問看護を開設するには、主たる事務所が必要になります。介護保険法の「指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準」には、事務所の広さは定められていないことが多いですが、開業予定地域の指定権者(自治体)によっては独自基準(事務室は○㎡以上など)を設けている場合がありますので、必ず事前に確認するようにしましょう。

基本的には以下の要件を満たすことが求められています。

事業の運営を行うために必要な広さがあること

利用申込の受付、相談等に対応するのに適切なスペースがあること

③従業員を採用する

訪問看護の従業員として働く保健師、看護師、または准看護師を雇用します。

※ここでは、介護保険の訪問看護ステーションを例に説明します。

訪問看護ステーションでは、介護保険法の「人員に関する基準」に、「保健師、看護師または准看護師を常勤換算方法で2.5人以上配置すること」と定められています。

そのため、事業所の指定申請までに少なくとも3人以上(ご自身が看護師として働く場合には2人以上)を採用しなくてはいけません。なお准看護師は「管理者」にはなれないので注意が必要です。

④事務所の設備・備品を準備する

事務所に必要な設備・備品を調達します。 一般的には、開設とその後の運営において、以下のような設備・備品が必要になります。

相談用の応接セット

事務机

事務椅子

パソコン・タブレット

プリンター・コピー機

電話・FAX設備

中が見えない鍵付きの書庫(個人情報保管のため)※

ロッカー

文具等の事務消耗品

感染対策用品

※「指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準」には、「鍵付きの書庫」と明言はされていませんが、個人情報保護の観点から各指定権者が求める基準になっています。参考までに、以下の名古屋市の介護保険事業者指定申請の手引きをご覧ください。

(参考:介護保険事業者指定申請の手引き,p7|名古屋市健康福祉局高齢福祉部介護保険課 )

⑤指定申請を行う

都道府県等へ以下のような申請書及び添付書類を提出します。 都道府県等によって指定申請を行う期限が異なりますので、開業までのスケジュールを把握するためにも早めに確認しておきましょう。通常は申請のスケジュールだけで言えば、3か月程度の期間をみておけばよいのですが、指定権者(自治体)によっては指定申請前に事前協議を求められることもあり、その場合は半年ほどの期間が必要です。

書類の不備や提出期限に間に合わないなどの理由から開設予定日に開設できず、開設日を変更しなくてはいけなくなることもあります。

指定居宅サービス事業所・指定介護予防サービス事業所指定申請書

訪問看護・介護予防訪問看護事業所の指定にかかわる記載事項

登記簿謄本

従業者の勤務体制及び勤務形態一覧表

就業規則の写し

資格証の写し

雇用契約書の写し

事業所の平面図

事業所の外観及び内部の様子がわかる写真(※)

運営規程

苦情対応の体制がわかる書類

衛生管理体制がわかる書類

誓約書

介護給付費算定に係る体制等に関する届出書

※写真の提出だけではなく、職員による現地確認がある自治体もあります。

⑥指定を受け、事業を開始する

無事に指定を受けることができると「指定通知書」が届きますので、その後、事業を開始することになります。

開業前の手続きが不安な方はカイポケ開業支援にご相談ください

カイポケの開業支援サービスは訪問看護ステーションの立ち上げを無料(※)でサポートします!

専属の担当者が、代表者様一人ひとりに合わせた開業スケジュールの作成や、開業にかかわる不明点は電話・チャットツールでの回答を行うので安心です。

行政書士や税理士といった各種専門家のご紹介も可能で、サポート費用もリーズナブルな価格で案内しています。

訪問看護ステーションの立ち上げを考えている方は、まずは一度ご相談ください!

(※一部オプションサービスあり)

必須ではないが、立ち上げ前に準備すべきこと

訪問看護ステーションの開設の手続き上必須ではないものの、準備しておくと開業後の事業所運営がしやすくなるものを2つご紹介します。

賠償責任保険に加入する

開設してサービスの提供が始まる前に、「賠償責任保険」への加入をおすすめします。

訪問看護ステーションの業務では、利用者にケガを負わせてしまうことや利用者宅の物品等を破損させてしまうことなどが起こり得ます。そのような事故に備えて、損害保険に加入しましょう。

※指定権者によっては指定に必要な必須書類として、加入を義務付けているところもあります。

訪問看護の賠償責任保険について詳しく知りたい方は、以下の記事もご覧ください。

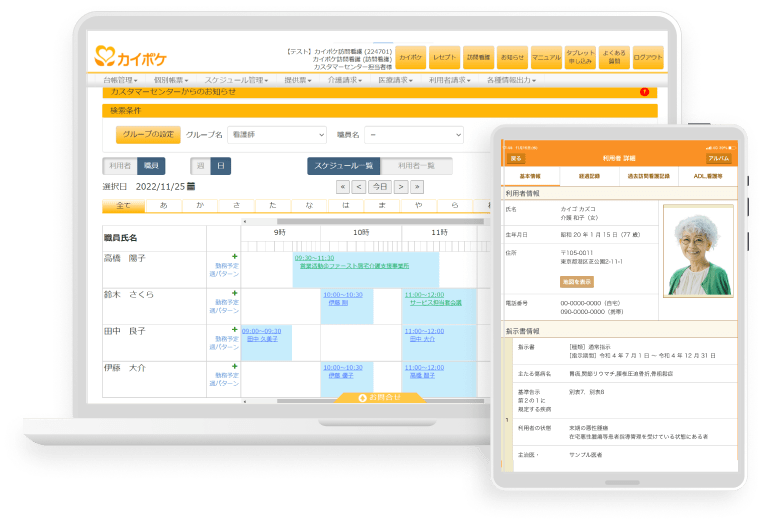

請求ソフト・電子カルテを決める

事業所の開設後に業務を行う上で必要となる請求ソフト・電子カルテ等のシステムを決めておくと訪問看護業務がスムーズに開始できるでしょう。

請求ソフト・電子カルテの選び方については、こちらの記事で詳しく説明していますので、ぜひご覧ください。

訪問看護ステーションの開設に係る基準(介護保険)とは?

訪問看護ステーションを開設するためには、基準に定められた人数以上のスタッフを揃える必要があります。この要件が「人員に関する基準(人員基準)」です。

訪問看護の人員基準

人員基準は、開設する訪問看護事業所の種別や職種に応じて配置人数が異なります。

| 種別 | 職種 | 配置人数 |

| 訪問看護ステーション | 管理者(保健師・看護師) | 常勤1人以上(他の職務と兼務可) |

| 保健師・看護師・准看護師 | 常勤換算方法で2.5人以上(うち常勤1人以上) | |

| 理学療法士・作業療法士・言語聴覚士 | 実情に合わせた適当数(配置がなくても可) | |

| 病院・診療所 | 保健師・看護師・准看護師 | 適当数 |

訪問看護の人員基準について詳しく知りたい方は以下の記事をご覧ください。

訪問看護の設備基準

設備基準には、利用者へ適切な訪問看護を提供するために必要とされる設備や備品等に関する基準が定められています。

開業する訪問看護事業所の形態や、事業所の環境によって設備基準の内容が異なるので、それぞれ確認しましょう。

| 種別 | 設備等 |

| 訪問看護ステーション (単独の場合) |

専用の事務室 利用申込の受付、相談等に対応するのに適切なスペース 訪問看護に必要な設備・備品 |

| 訪問看護ステーション (他の事業所等と併設の場合) |

専用の区画(区画の特定でも可) 利用申込の受付、相談等に対応するのに適切なスペース 訪問看護に必要な設備・備品 |

| 病院・診療所 | 専用の区画(区画の特定でも可) 訪問看護に必要な設備・備品(医療機関との共用が可) |

訪問看護の設置基準について詳しく知りたい方は以下の記事をご覧ください。

訪問看護の運営基準

人員基準、設置基準と共に、介護保険サービスを提供するために遵守しなくてはいけないのが運営基準です。運営基準には、サービス提供時に満たすべき項目や、事業所が適切なサービスを提供するために必要な体制の構築などが定められています。

訪問看護の運営基準には、以下のような項目があります。

内容及び手続の説明及び同意

提供拒否の禁止

サービス提供困難時の対応

受給資格等の確認

要介護認定の申請に係る援助

心身の状況等の把握

居宅介護支援事業者等との連携

法定代理受領サービスの提供を受けるための援助

居宅介護サービス計画に沿ったサービスの提供

居宅サービス計画等の変更の援助

身分を証する書類の携行

サービスの提供の記録

利用料の受領

保険給付の請求のための証明書の交付

指定訪問看護の基本取扱方針

指定訪問看護の具体的取扱方針

主治の医師との関係

訪問看護計画書及び訪問看護報告書の作成

同居家族に対する訪問看護の禁止

利用者に関する市町村への通知

緊急時の対応

管理者の責務

運営規程

勤務体制の確保等

業務継続計画の策定等(令和3年度から追加、令和6年3月31日まで努力義務)

衛生管理等

掲示

秘密保持

広告

居宅介護支援事業者に対する利益供与の禁止

苦情処理

地域との連携

事故発生時の対応

虐待の防止

会計の区分

記録の整備

訪問看護の運営基準について詳しく知りたい方は以下の記事をご覧ください。

訪問看護ステーションの立ち上げに必要な初期費用の内訳

訪問看護の立ち上げ・開設に必要な初期費用は、全体で500万円~1,000万円ほど必要と言われています。その内訳は大きく分けて以下の6つが挙げられます。

法人設立費用

不動産の契約料等

設備・備品・消耗品

立ち上げ初期の人件費

広告宣伝費

運転資金

初期費用の内訳について、それぞれ見ていきましょう。

①法人設立費用

法人の設立は法務局で登記しますが、その際、登記に関わる費用として、登録免許税、定款の認証費用、印紙代などがかかります。費用の目安は以下のようになっています。

| 法人種別 | 費用の目安 |

| 株式会社 | 約25万円 |

| 合同会社 | 約10万円 |

②不動産の契約料等

訪問看護の事務所を構える際、不動産の契約に関わる契約料、敷金、礼金、保証金に加え、前払いの賃貸料・管理費などを支払う必要があります。 費用の目安として、賃貸料が月10万円の物件で、初期費用は約50万円〜70万円がかかるでしょう。

③設備・備品・消耗品

「訪問看護を立ち上げるまでの流れ④事務所の設備・備品を準備する」の項目で記載したような設備・備品・消耗品等を準備する費用として、50万円〜100万円ほどが必要になるでしょう。

④立ち上げ初期の人件費

採用した従業員は、開設日から勤務して、初日からサービスを提供するわけではありません。

開設準備や事業所の理念・方針などを伝える期間も雇用することになります。 そのため、開設に関わる人件費として、50万円〜100万円ほどが必要になるでしょう。

⑤広告宣伝費

事業所を開設するにあたり、以下のような広告・宣伝費用に30万円〜50万円ほどかかるでしょう。

従業員を採用するための求人広告費

営業に使用する名刺やパンフレットの作成、印刷費用

自社の情報を発信するためのホームページの作成費用

⑥運転資金

介護報酬と診療報酬はどちらも、ステーションの開設後にサービスを提供してから保険給付費が入金されるまでに約2〜3ヵ月の期間がかかってしまいます。そのため、開設してから3ヵ月分の経費を支払うための資金が必要となります。

また、開設してからすぐに訪問のスケジュールを埋めるには、相当な営業スキルが必要となり、開設初月などは収入が少ないことが予測されます。 これらを含めると、運転資金として200万円〜300万円ほどの資金が必要になると思われます。

訪問看護ステーションの立ち上げにおける資金調達の方法

初期費用など、立ち上げに必要な資金を確保するには、融資や助成金などの活用を検討するといいでしょう。

訪問看護ステーションの開業には、法人設立費用、事務所の賃貸費用、設備投資、人件費など、初期費用として500万円から1,000万円程度が必要とされています。 資金調達する方法としては、主に「融資」と「補助金・助成金」の2つがあります。

融資

融資は、金融機関や公的機関から資金を借り入れる方法で、多額の資金を低金利で調達できるメリットがあります。特に、日本政策金融公庫の 「新規開業資金」は、最大7,200万円(うち運転資金4,800万円)までの融資が可能です。 ただし、審査には事業計画書や資金繰り表などの書類が必要で、審査期間も1〜2カ月程度かかることがあります。

補助金・助成金

補助金・助成金は国や自治体が提供する返済不要の資金で、例えば、訪問看護ステーションの設備投資やIT導入を支援する制度があります。ただし、申請書類の作成や実績報告などの手続きが煩雑で、資金の支給が事業開始後になる場合もあるため、計画的な資金繰りが求められます。 資金調達を成功させるためには、自己資金の確保、明確な事業計画、返済能力の証明が重要です。また、地域の支援制度や専門家のアドバイスを活用することで、よりスムーズな資金調達が可能となります。

訪問看護の立ち上げを検討している方で、融資を受けるために準備すべきことやポイントを知りたい方は以下の記事をご覧ください。

訪問看護ステーションを立ち上げるときの注意点3つ

ここからは、訪問看護ステーションを立ち上げる際に気を付けていただきたい注意点を3つご紹介します。

注意点①看護師の不足

全国的に看護師不足が叫ばれています。求人の募集をしてもなかなか応募がなく、人員基準を満たすことができずに開業できないことや、開業後に休止しなくてはいけなくなることがあります。

採用活用が円滑に進むよう、魅力的な福利厚生や働く環境を提供する等、他のステーションとの差別化を図っていくと良いでしょう。

注意点②報酬改定による収支の変化

介護報酬は3年ごと、診療報酬は2年ごとに報酬の体系や単位数などが見直されています。

訪問看護は、収入のほとんどを介護報酬と診療報酬が占めるため、改定の内容によっては経営状況が大きく変わってしまいます。 ですから、報酬改定について最新の情報を集め、業界の動向を予測して、適切な事業計画を作成することが必要になります。

注意点③運転資金の枯渇

事業を行う上で、事業計画や収支計画を作成することになると思いますが、綿密な計画を立てたとしても実際に計画通りに運営ができるかどうかはわかりません。

そして計画通り運営できない場合、開業資金として準備した運転資金が足りなくなる恐れがあるので、余裕を持って運転資金を確保する必要があることに留意しましょう。

まとめ

訪問看護は、初期費用を抑えて、確保する従業員数が少ない状態で開業することができます。また地域社会でのニーズが高く、固定の費用が少ないことからも収支状況が安定しやすいという特徴もあります。

その一方で、人員基準を満たす看護師の配置人数を確保することや、利用者の獲得、報酬の算定など、ステーション運営において注意すべき点もたくさんあります。

運営基準や人員基準、設置基準など、指定申請において必須で守らなければいけない点に注意しながら、訪問看護ステーションの立ち上げの準備を進めていきましょう。皆様の、「理想とする訪問看護ステーションを立ち上げたい!」という想いを心から応援しています。

カイポケ訪問看護では、訪問看護ステーションの開設に関わるサポートを行う『開業支援サービス』を無料で提供しています。専任のスタッフが対応するので、開業に関する疑問を解消したい方は、ぜひご相談ください。

最後までお読みいただきありがとうございました。

専属担当者に

すぐ相談できる!

カイポケ開業支援サービス

必要な機能がオールインワン