訪問看護のアセスメントの ポイントとは? 4つの視点をマスターしよう!

公開日: 更新日:

株式会社エス・エム・エス カイポケ訪問看護マガジン編集部

看護師や介護事業所の運営経験者、訪問看護の請求ソフトや電子カルテの導入支援経験者など、医療や介護、訪問看護の現場理解が深いメンバーが在籍。訪問看護ステーションの開業、経営、日々の看護業務に役立つ情報を発信します。

目次

「アセスメントとは何ですか?」と病院勤務の看護師が聞かれた際に思い浮かぶのは、病院の患者さんに行うフィジカルアセスメント、主訴をもとに主観的情報から行う疼痛のアセスメント、ADLの状況やせん妄、鎮静薬使用の有無等から行う転倒転落リスクのアセスメントなどが多いでしょう。

それでは訪問看護の場合、アセスメントはどのような観点で、どんな内容を実践すべきでしょうか?病棟やクリニックでのアセスメントとの違いは、在宅療養という環境において、「急変のリスクがないか?」「家族や自宅など利用者を取り巻く環境の変化がないか?」という観点を持つことです。そしてアセスメントで得た情報を総合的に評価し、医師や地域の関係者と連携を図り、訪問看護サービスを提供します。

この記事では、訪問看護のアセスメントにおいて重要とされている視点や、アセスメントの方法、訪問時のポイントや学習方法について詳しく説明します。

訪問看護ステーションに転職したばかりの方や、これから訪問看護に挑戦してみたいと考えている看護師の方々は、ぜひお読みください。

訪問看護のアセスメントに重要な4つの視点とは

訪問看護におけるアセスメントは、大きく4つの視点に分けることができます。①身体状況②心理状況③生活環境④社会・家族環境、これら4つの視点においてそれぞれ必要なアセスメントの内容について説明します。

1.身体状況+フィジカルアセスメント

身体状況アセスメントは、疾患や活動状況など、利用者本人の現在の身体に係る情報を集めることと、フィジカルアセスメントの2つに分けられます。

身体状況

利用者の身体状態をアセスメントするために必要な情報を収集します。フィジカルアセスメントを行うには、主観的情報や客観的情報だけでなく、日常的な会話をする中で聞き取りを行い、多面的に情報を集めていきましょう。

次に、利用者やご家族とコミュニケーションをとって利用者の緊張をほぐし、落ち着いた状態でバイタルサインの測定やフィジカルイグザミネーション(視診、聴診、触診、打診、嗅診)を実施します。

ただし、利用者の自宅に入ってすぐに異変を感じた場合は、先にバイタルサインの測定やフィジカルイグザミネーションを行い、すぐに治療をすべき状態かどうか速やかに確認するようにしましょう。

下記が収集したい情報の一例です。訪問看護を必要とする背景に合わせて収集すべき情報は適宜追加・修正しましょう。

-

既往歴

-

現病歴とその経過(服薬状況等)

-

ADL

-

体調の変化

-

食事摂取状況

-

睡眠(睡眠量、不眠の有無)

-

排尿・排便(回数、性状、量)

-

疼痛の有無、程度(NRS、フェイススケール)

など

フィジカルアセスメント

訪問時に利用者の身体を診る際には、以下の項目についてアセスメントしましょう。

-

バイタルサイン(収縮期血圧、拡張期血圧、脈拍、呼吸数・呼吸パターン)

-

聴診(心音、呼吸音、腸蠕動)

-

打診(腹部)

-

触診(浮腫、皮膚のはり、リンパ節)

-

視診(全身:口腔内、対光反射、皮膚、表情、話し方、体の動かし方、顔色、浮腫)

など

■お役立ち資料【訪問看護記録書Ⅰ・Ⅱの記入例】をご用意しています。

>>>今すぐ無料でダウンロードする

2.心理状況

日ごろの様子や引継ぎ内容等から、通常と異なる様子があるかどうかを判断します。利用者の様子だけでなく、介護や自宅療養に係る家族や職員との関係性などに対して利用者の感情がどのように変化しているかといった視点で確認しましょう。

精神疾患に対する訪問看護を実施している場合は、病識の変化が精神疾患発症時にあるかどうか、その際に家族など周囲の協力者が服薬支援が可能なのか、あるいは訪問看護の支援が必要なのかといった点を判断するようにしましょう。

以下が心理状況のアセスメントにおいて確認すべき項目の一例です。

-

精神状態(生活行動への意欲の有無、衣服の状況、自傷行為の有無)

-

感情の起伏の有無(発言の内容、表情、声量)

-

ケア提供者に対する発言・表情、態度

-

ケアやリハビリなどへ意欲の程度

など

3.生活環境

利用者を取り巻く生活状況についてアセスメントを行います。訪問看護を提供できる時間は限られており、24時間どのような状況かを観察するには時間が足りません。

そこで、利用者の1日の過ごし方については本人やご家族から聞き取りを行いましょう。

また、訪問時には家具の配置の変化や介護用品や医療機器の状況を確認し、事故が起きないような環境に整えられているかを判断します。

以下が生活環境のアセスメントにおいて確認すべき項目の一例です。

-

1日の過ごし方

-

周囲の騒音の有無

-

家具の配置状況

-

浴室、トイレの位置、階段の使用状況

-

暖房、冷房設備の有無や作動状況

-

使用している介護用品の使用状況や位置

-

使用している医療機器の作動状況や位置

4.社会・家族環境

利用者と家族の関係性の変化や、利用者・ご家族を取り巻く社会環境についてアセスメントを行います。

訪問時に利用者とともに家族が在宅の場合には、会話の様子から人間関係に問題がないかどうかを判断したり、家族の介護の様子や状況、仕事と介護の両立体制について変化があるかどうかを確認します。

利用者本人が社会復帰を目指す場合は、家族を含めて利用者の社会復帰についてどう考えているかといった内容についても心境の変化について確認しましょう。

利用者と家族の状況を把握し、継続的に在宅療養が可能な状態なのか、あるいは一時的に在宅療養を中止して家族のケアが必要なのかどうかといった視点を持ち、利用者と家族の支援体制を整える方法を考えるようにしましょう。

以下が社会・家族環境のアセスメントにおいて確認すべき項目の一例です。

-

親戚や近所の方との関係、最近の出来事

-

介護福祉、医療制度の利用状況

-

家族の介護力の変化(健康状態、仕事の状況)

利用者と家族の関係性、その変化

-

家族の在宅介護・在宅療養への思い

-

社会復帰に関する思い(利用者、家族)

初回訪問時のアセスメントのポイント

初回訪問は情報収集すべき内容が多いだけでなく、利用者との関係性構築を図ることも重要な要素なので、時間が足りなくなってしまい、焦ってしまうことが多いようです。

そこで、初回訪問の際に頭に入れておくべきポイントを3つご紹介します。

1.アセスメントシートを活用して多面的に情報収集を行う

「初回訪問では何を聞くべきなの?抜け漏れなくアセスメントしたい」という方には、日本看護協会のアセスメントシートの活用をおすすめします。

(参考:在宅・介護領域における「多職種共有シート」アセスメントシート|公益社団法人日本看護協会)

このアセスメントシートは、在宅療養に関わる多職種で活用できるシートになっています。

記載されている項目を網羅できるようにアセスメントを行い、収集した情報をもとに看護職やリハビリにかかわる職員と共に看護計画を立てるとよいでしょう。

2.事前情報を整理し、持っていない情報を中心に時間を使う

医療機関から紹介を受けた場合は看護サマリ、ケアマネジャーから紹介を受けた場合には

ケアマネジャーが収集した情報を把握しましょう。事前情報をもとに、家族構成や療養支援が必要な背景を把握し、これ以外に看護を行うにあたって必要な情報収集に集中できるよう情報整理を行っておくことが大切です。

また、訪問前には聞きたい内容についてどの程度時間を使うのかといったタイムスケジュールを立てておくと、実際の訪問中に聞くべき情報や見るべき項目を取りこぼさずに進めることができるでしょう。

3.今後の訪問時のケア内容を想定した確認を行う

訪問看護では、担当看護師が初回訪問で得た情報から看護計画を立て、それに合わせたケアを実施していく流れをとります。そのためには初回訪問時に先回りをしておくと、次回訪問時にスムーズにケアを提供できるようになります。

例えば初回訪問の結果、褥瘡管理が必要とアセスメントした場合には、現在使用している寝具の状況や栄養状態等を詳しく聞き取り、今後必要な治療について主治医と連携をするために必要な情報をその場で収集します。その情報をもとに、医師に褥瘡の皮膚保護剤の算定等を依頼するといったことが可能になり、次回訪問の際には処置に必要な衛生物品を用意したうえで看護を提供できるようになります。

以上のように、初回訪問では利用者や家族との信頼関係の構築を大切にしながら、必要な情報を聞き取ることができるよう工夫して観察、アセスメントを行うようにしましょう。

継続訪問時のアセスメントのポイント

サービス提供開始後は、訪問する都度、利用者の状況を評価しながら在宅療養支援を行います。常に利用者の身体状況に変化や異常がないかという視点をもちながら看護を実施するようにしましょう。継続訪問時のポイントについて3つご紹介します。

1.急変の予兆など身体状況に変化があるか注意する

訪問看護では、看護師が利用者と接する頻度が週に1,2回といったケースが多く、日々のモニタリングを行うことができない環境です。そのため、「先週の訪問時には問題なかったのに今週になって容体が大きく変わってしまった・・」という事態もあるでしょう。

このような事態をできる限り未然に防ぎ、利用者の体調の変化の予兆に気づくことができるようなアセスメントを行えるようにしましょう。

急変の予兆を見抜く観察

急変に至る前段階で、ショックに至る兆候がないかどうかを観察しましょう。

出血性ショックが疑われる症状がある場合はショック指数を用いて評価しましょう。

ショック指数

吐血や下血など、出血の兆候が見られる際には重症度を判定するためにショック指数を用います。正常な場合は0.5未満で、軽症は1.5未満、重症が1.5以上となります。

| ショック指数 | 0.5 | 1.0 | 1.5 | 2.0 |

|---|---|---|---|---|

| 脈拍数 | 60回/分 | 100回/分 | 120回/分 | 120回/分 |

| 収縮期血圧 | 120mmHg | 100mmHg | 80mmHg | 60mmHg |

| 想定出血量 | 0% | 10~30% | 30~50% | 50~70% |

心原性ショックが疑われる場合は、利用者の呼吸状態について注意深く観察します。どのような姿勢だと楽に呼吸できるのか、咳嗽が湿性かどうか、呼吸困難感の程度について確認します。身体所見では、爪の毛細血管再充満時間(CRT)を確認し、2秒以上遅延がある場合には循環障害が起きていると判断しましょう。

また、ショックの予兆と聞くと末梢冷感をイメージする方もいるかもしれませんが、感染性ショックの場合は血管の拡張により末梢が温かくなる場合があります。感染性ショックが疑われる場合には体温の変化(弛張熱の有無)や浮腫の有無や変化など、全身状態をくまなく観察するようにしましょう。

急変時の状況観察

ショックの兆候(5P)

- Pallor-蒼白(顔や皮膚が青白い)

- Prostration-虚脱(目がうつろ等)

- Perspiration-冷汗(皮膚が冷たく湿潤している)

- Pulselessness-脈拍触知不可

- Pulmonary insufficiency-呼吸不全(浅く速い呼吸等)

危険なバイタルサイン数値(成人の場合)

| 項目 | 最低値 | 最高値 |

|---|---|---|

| 収縮期血圧 | 60mmHg 以下 | 180mmHg以上 |

| 脈拍 | 40回/分以下 | 140回/分以上 |

| 体温 | 33℃以下 | 40℃以上 |

| 呼吸数 | 10回/分以下 | 30回/分以上 |

| SpO₂ | 90%以下 | - |

利用者の状態が普段と比較してどのように変化しているのかといった観点や、一つの数値だけでなく体温と呼吸数とSpO₂など、総合的に危険な状態になっている背景から担当看護師がアセスメントを行い、医療機関と連携するなど必要な対応をしましょう。

ターミナルケアの場合

終末期の利用者の場合、急激な体調の変化は急変ではなく、自然な経過を辿っていることに留意してアセスメントを行いましょう。

アセスメントで得た情報は、医師に速やかに連絡すべき内容は報告し、利用者本人や家族にも理解してもらえるよう伝えます。特に予後の期間と実際の状況に乖離がありそうな場合は、早めに医師に相談し、適切な治療内容を検討してもらえるように連携しましょう。

(参考書籍:訪問看護アイデアノート|医療法人財団健和会 訪問看護ステーション)

2.家族や環境に変化があるか確認する

在宅療養を継続している中で、家族が介護や家庭環境によるストレスが大きくなってしまい体調を崩してしまう場合があります。こういったことがないよう、看護師は利用者だけでなく家族の変化にも気づけるようにアセスメントをしましょう。

また、生活環境を観察する場合は、利用者の自宅で利用している空調家電が壊れていて体調に影響を及ぼさないかどうかといった確認や、貸与されている福祉用具が現在のADLに適しているかといった確認も行いましょう。

3.看護計画の修正が必要かどうか常にアンテナを張る

利用者や家族の状況から看護計画が適している内容なのか修正が必要なのかという観点を持ってアセスメントをしましょう。

例えば看護計画で服薬支援について立案している場合、服薬の実施や実際の介入程度に応じてケアの内容に変更が必要なのかという視点を持ってアセスメントします。

アセスメントから得た情報は、ADLに応じてリハビリの内容を理学療法士や作業療法士と調整したり、症状に変化があった場合は医師に相談して看護指示書へ反映の上看護計画を見直したりするなど、適切な看護の提供に繋げましょう。

訪問看護のアセスメントが学べる本3選

実際にアセスメントを学び、実践していくには日々の学習が必須と言えます。そこで、訪問看護のアセスメントを学習するのにおすすめの書籍を3つご紹介します。

訪問看護アセスメント・ハンドブック

訪問看護の手順をフローチャート形式で確認でき、アセスメントを実践するために必要な視点や手段について解説されています。

アセスメントのテクニックや、実際に取るべき行動を知りたいというニーズに応える一冊です。

訪問看護のフィジカルアセスメントと急変対応

在宅看護独自の視点を入れたフィジカルアセスメントの知識や、手技について解説されています。アセスメントの基礎知識だけでなく「経鼻栄養中の高齢者のアセスメント」等、症状や状態ごとに行うべきアセスメントの方法や急変時の対応や、具体的な状況に対するQ&Aについても詳しい説明が記されています。

現場で役立つ よくわかる訪問看護

訪問看護のエキスパート看護師が基礎知識から緊急対応まで丁寧に解説している一冊です。写真やイラストつきの解説があり現場のイメージがつきやすく、訪問看護初心者の方が学びやすい一冊です。

まとめ

訪問看護の4つの視点において観察すべき項目の例や、初回訪問・継続訪問におけるアセスメントのポイントについて解説しました。

利用者や家族の状況に応じてアセスメントすべき内容は様々です。初回訪問の際から観察すべき項目には注意を払いながら、利用者本人や家族、自宅の状況など全体を見回したときに気になる点はないか、訪問看護として介入すべき点はないかというミクロとマクロの二つの視点でアセスメントを実践するようにしましょう。

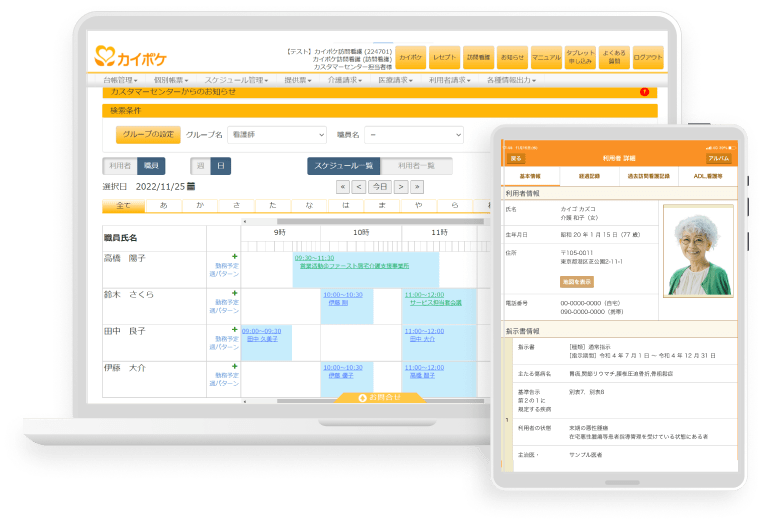

訪問看護の電子カルテ・請求ソフトを提供する「カイポケ訪問看護」では、タブレット上で利用者の過去の記録内容をどこでも参照でき、看護記録も現場ですぐにアセスメント内容から記録が行えます。現場で写真を撮影し記録として登録できるので、褥瘡などの客観的情報も取り込むことが可能です。

また、看護計画上で立案する看護問題も雛形として登録ができるので、記録の効率化にもつながります。ぜひ一度「カイポケ訪問看護」のご利用を検討ください!

便利な資料を今すぐダウンロード

必要な機能がオールインワン