訪問看護の終末期における看護計画の立て方とは?ターミナルケアの計画書記入例を解説

公開日: 更新日:

株式会社エス・エム・エス カイポケ訪問看護マガジン編集部

看護師や介護事業所の運営経験者、訪問看護の請求ソフトや電子カルテの導入支援経験者など、医療や介護、訪問看護の現場理解が深いメンバーが在籍。訪問看護ステーションの開業、経営、日々の看護業務に役立つ情報を発信します。

目次

超高齢社会を迎えた日本では、最後まで住み慣れた自宅等で過ごしたいと希望する高齢者は多いので、終末期を過ごす場所として在宅(自宅等)が選択されています。また、国の施策として早期の退院が推進されていることから、在宅療養に移行している方が増えていることも要因のひとつとなっています。

このため、在宅において終末期を迎える患者さんに対する訪問看護サービスのニーズが高まっています。

今回の記事では、ターミナルケアや終末期に関連するケアの内容、そして終末期における看護計画の立案方法や記入例について解説します。訪問看護で終末期の患者さんの看護計画の立て方についてお悩みの方は、ぜひご一読ください。

看護師が行うべき終末期・ターミナルケアの内容とは?

終末期看護では、患者さん本人に対する直接的なケアだけでなく、患者さんや家族が「患者さんが迎える死」を受け入れる過程における意思決定支援など、精神的ケアを含めた多面的な支援をします。

ここからは、終末期に関わるいくつかのケアの概念について解説していきます。

ターミナルケア

ターミナルケアとは、病気により余命が短いと診断された(ターミナル期の)患者さんに対して行うケア(医療、看護、介護)です。

ターミナルケアにおける看護師は患者さんが決定した治療方針に沿って、患者さんのあらゆる苦痛を最大限取り除き、残された期間をその人らしく平穏に過ごしてもらうことを目指します。

緩和ケア

緩和ケアとは、WHO(世界保健機関)では以下のように定義されています。

生命を脅かす病に関連する問題に直面している患者とその家族のQOLを、痛みやその他の身体的・心理社会的・スピリチュアルな問題を早期に見出し的確に評価を行い対応することで、苦痛を予防し和らげることを通して向上させるアプローチである。

(引用:WHO(世界保健機関)による緩和ケアの定義(2002)」定訳|日本緩和医療学会)

緩和ケアは、苦痛を伴う状態にある患者さんの痛みを減らすことが目的としているので、終末期の患者さんのみが対象ではなく、あらゆる状態の患者さんが対象となることに留意しましょう。

ホスピスケア

ホスピスケアとは、予後があとわずかの患者さんの身体的・精神的苦痛を減らす目的で作られた専用の施設や、そのような施設で行われるケアです。

根本的な病気を治す治療は行わず、苦痛を取り除く医療を提供することを目的としており、さまざまな理由で自宅に帰ることができない患者さんのために、自宅と同じように安心して生活を送ることができような環境が整備されています。

エンド・オブ・ライフケア

エンド・オブ・ライフケアとは、以下のように定義されています。

診断名、健康状態、年齢にかかわらず、差し迫った死、あるいはいつか来る死について考える人が生が終わる時までに最善の生を生きることができるよう支援すること

(引用:エンド・オブ・ライフケアの考え方|千葉大学大学院看護学科研究科)

病院だけでなくホスピスや施設、自宅などさまざまな場面で患者さんが最期を迎える場所が増えてきた中で、患者さんが死を身近に感じたときに『今後どのように生きたいと思うか』を支援することが重要とされています。

この、『今後について患者さん本人や家族、そして医療従事者等が話し合うプロセス』をアドバンス・ケア・プランニング(ACP)と言いますが、このアドバンス・ケア・プランニングを行うことでエンド・オブ・ライフケアが患者さんや家族の意向に沿った内容となります。

エンド・オブ・ライフケアは、

疼痛・症状マネジメント

意思決定支援

治療の選択

家族ケア

人生のQOLを焦点化

人間尊重

の6つの構成要素があり、この内容に基づいて患者さん一人ひとりに適切な看護を個別化していくことが必要とされています。

(参考:エンド・オブ・ライフケアの考え方|千葉大学大学院看護学研究科)

ACP(アドバンスドケアプランニング)

アドバンス・ケア・プランニング(ACP)とは、死期が迫る患者さんの身体状態の変化に備えて、患者さんを主体に家族・医療職・介護従事者が今後のケア方針について話し合いを行い、患者さんの意思決定を支援するプロセスです。

終末期の看護においても重要な取り組みで、医師や薬剤師、介護職など、多職種が共同で患者さんの思いに沿ってチーム全体で方針を決定し、医療職や介護職の連携方法を整えていきます。

お看取り

お看取りとは、延命治療や病気を治すための治療は行わず、死期を自然に迎えてお亡くなりになるの過程を見守ることと、その過程の中で日常的な生活の支援をすることです。

在宅療養を想定した終末期患者への看護計画の立案方法

これまでは病院や施設、在宅などさまざまな場面における患者さんとの関わり方について説明をしましたが、ここからは「訪問看護における終末期看護」の看護計画の立案方法を解説をします。

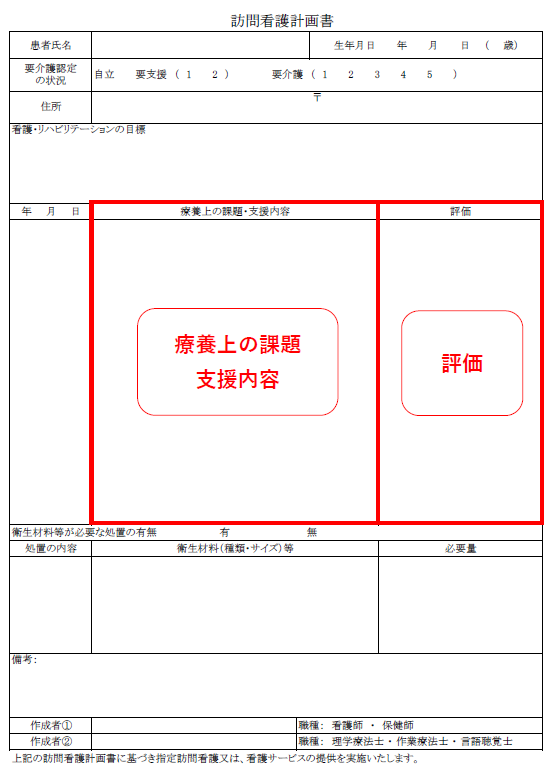

終末期看護では、終末期に至った患者さんの思いやパーソナリティを尊重した看護が求められます。患者さんの苦痛の緩和やQOL、家族の意見を確認しながら、訪問看護計画書の「療養上の課題・支援内容」の項目に、計画した看護問題、実施する観察・ケア等を記載します。

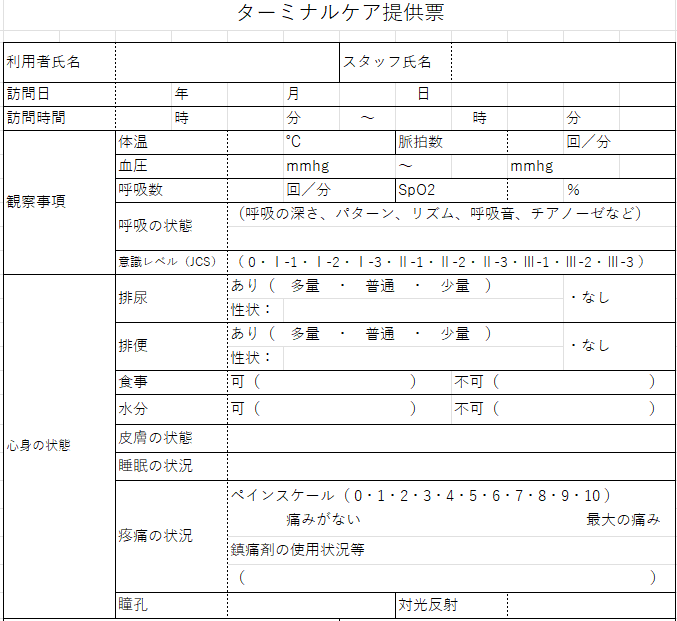

■無料ダウンロード:ターミナルケア提供表の記入例と雛形(Excel)

終末期の看護問題

看護問題は、患者さんのもつ疾患の影響が及ぶ内容について、身体的な問題と精神的な問題、そして家族の支援に関する問題、この3つの視点においてアセスメントを行い、記載します。

患者さんの疾患の進行状況や家族の状況の変化に合わせて、問題を定期的に見直す必要があります。

終末期の看護における観察計画(O-P)

観察計画(O-P)は、患者さんの状態に合わせて観察項目を検討して記載します。

終末期の患者さんは、疾患の進行や疼痛管理の影響により意識レベルが低下した状態になり、聴取が難しい場合があるので、項目を設定する際は留意しましょう。また、バイタルサインの観察の範囲は、事前に主治医へ相談・確認しておきましょう。

終末期の看護におけるケア計画(T-P)

ケア計画(T-P)には、ケアの内容を記載します。

患者さんの状態の変化に合わせて、医師等と連絡・報告、指示の変更がスムーズに進められるような体制を構築しましょう。また、精神的ケアとして、患者さんが安心できる環境作りや気分転換につながるような支援を検討することも良いでしょう。

高齢者のお看取りの場合に気をつけること

高齢者のお看取りを行う場合には、介護保険と医療保険の適用範囲など、制度についても理解しておく必要があります。

例えば、もともと介護保険による訪問看護を提供していた患者さんが末期がんと診断され、訪問看護指示書に末期腫瘍によるターミナル、といった記載があった場合には医療保険による訪問看護に切り替わります。

このような場合には、居宅介護支援事業所の担当ケアマネジャーに保険の切り替わりがある旨を迅速に連絡することで、その後の連携がスムーズになるでしょう。

訪問看護における終末期の看護計画の記入例

それでは、実際に終末期看護における訪問看護計画書の記入例について解説します。

今回は、肺がん(末期)でターミナルケアを提供することになった患者さんを例に、「看護・リハビリテーションの目標」「療養上の課題・支援内容(旧:問題点・解決策)」「評価」、以上3つの項目に分けてご紹介します。

■無料ダウンロード:ターミナルケア提供表の記入例と雛形(Excel)

看護・リハビリテーションの目標の記入例

低酸素状態による呼吸苦が軽減でき、麻薬性鎮痛剤を適切に使用しながら肺癌および骨転移に対しての疼痛コントロールを図り、終末期の体調の変化を本人・家族ともに理解し、身体的・精神的負担や不安を感じず希望に沿った在宅生活を継続できる。全身状態の変化に応じてセルフケアを行うことができる。

療養上の課題と支援内容の記入例

療養上の課題1

#1肺癌による呼吸状態悪化に伴う非効果的気道浄化

支援内容1

【観察】

バイタルサイン、意識レベル、表情・言動、呼吸状態、呼吸苦の有無、喘鳴・チアノーゼの有無、肺換気音・左右差、咳嗽・喀痰・血痰の有無、在宅酸素流量、浮腫の有無、冷感・発汗の有無、服薬状況の確認、睡眠状況の確認、水分出納、安楽な体位の確認、検査データ

【ケア】

安楽な体位の確保、スクイージング、酸素吸入、吸引の指導、服薬管理、口腔ケア、他職種との情報共有、主治医との連携

療養上の課題2

#2全人的苦痛に伴うQOLの低下

支援内容2

【観察】

疼痛の有無と部位、持続時間、疼痛の性質と強度、随伴症状の有無、ペインスケール、悪心嘔吐の有無、排泄の有無、覚醒状況、鎮痛剤使用状況の確認、抑うつなど心理状況

【ケア】

麻薬性鎮痛剤の管理、中心静脈栄養カテーテル管理、安楽な体位の確保、リラクゼーションマッサージ、不安の傾聴、音楽療法、排便コントロール、膀胱留置カテーテル管理、保清(清拭・足浴手浴・洗髪)、家族との情報共有、主治医との連携

評価の記入例

酸素カニューレ3L投与にてR28回/分でやや努力様。SPO2:97%、両下肺野に副雑音聴取あり、スクイージング施行し自己喀痰できている。

尿量900ml/日あり感染所見なし。

両下肢の浮腫増大傾向。麻薬性鎮痛剤を朝夕で服用中。

NRSスケール:0~3以内でコントロール図れているが、骨転移の影響による発作的に出現する激しい腰痛と咳嗽を時折認め、レスキューで頓用の麻薬性内服液を1〜2回/日使用している。疼痛状況に合わせて保清支援実施。麻薬の副作用による影響から便秘傾向であり下剤服用し排便コントロール中。意識レベルの低下なく経過。悲観的発言多く、音楽療法など併用し不安軽減と安心感に繋げていく。

#1、2プラン続行。

まとめ

今回は、終末期ケアに関連するさまざまなケアの概要や、訪問看護における終末期看護計画の立案方法、記載例について解説しました。

患者さんや家族の気持ちに寄り添い、思いや希望を実現できるように支援するには高い看護技術が必要とです。日々の学習に加え、自分だけでは解決が困難な事例はステーション内で相談する機会を設けるなど、よりよい看護を提供できる体制を構築にしましょう。

終末期の訪問看護では、日々状況が変化する患者さんに対してステーションの看護師がチーム一丸となって密に関わることになりますので、情報共有がとても重要です。実施記録や申し送りをスピーディーかつ効率的に共有するために、電子カルテやタブレットなどを活用しましょう!

『カイポケ訪問看護』は、実施記録・報告書の作成を効率化できるだけでなく、申し送り事項の共有も簡単に送ることができます。外出先で使えるタブレットがレンタル可能ですので、終末期のケアに向けて電子カルテ・タブレットの導入をご検討の方は、ぜひ『カイポケ訪問看護』を試してみてください。

必要な機能がオールインワン