理念浸透は"人材マネジメントの根幹"である

公開日: 更新日:

EMPAWA株式会社 佐藤文俊

新潟大学医歯学総合病院を経て訪問看護に従事。副所長や診療看護師(NP)を経て、教育・組織支援にも尽力。現在はEMPAWA株式会社代表として、訪問看護におけるナレッジマネジメントを中心に、業界全体の底上げを目指して活動中。S-QUE訪問看護チーフプランナー。

目次

人材マネジメントについて佐藤文俊氏が複数回にわたって解説しています。他の記事はこちらからご覧ください。

第1回:採用の設計第2回:理念浸透の設計

第3回:組織風土の設計

第4回:業務土台の設計

はじめに

多くの組織には、「企業理念」が存在していると思います。 ミッション、またはMVV(Mission・Vision・Value)という形で掲げているかもしれません。

では、その理念は現場で本当に生きていると言えるでしょうか? スタッフに企業理念について尋ねたとき、どれだけの人が正確に答えられるでしょうか。 また、それを“自分の言葉”で語ることができるでしょうか。

朝礼などで理念を暗唱させるなど、なんとかスタッフに覚えてもらおうと努力した経験がある方もいらっしゃるかもしれません。 しかし、それは本当に効果的だったでしょうか。 おそらく、期待したほどの成果は得られなかったのではないでしょうか。

とはいえ、理念の浸透を諦めてしまうと、次のような問題が組織内で目立ち始めます。

判断や対応がバラバラで、トップの意図した行動がスタッフに伝わらない。

スタッフが「何のためにこの仕事をしているのか」が見えなくなり、やりがいを感じにくくなる。

「理念に共感して入社したのに、現場はまったく違った」と新入社員が失望する。

理念とかけ離れた言動が組織内で頻繁に見られる。

理念は、会社の方向性を示す“北極星”であり、判断や行動の“羅針盤”です。 そして、その理念が現場の一人ひとりの言動にまで染み込んでいる状態こそが「理念の浸透」と言えます。

この記事では、「そもそもなぜ理念浸透が必要なのか」から、「どのように現場に理念を浸透させるか」まで、具体例を交えながらお伝えしていきます。

なぜ、理念を浸透させなければならないのか?

マネジメントの負荷が下がる

理想は、部下やチームが自ら考えて動くことです。しかし現実には、細かな指示を出さなければ動かず、管理者がいなければ判断が止まってしまう現場も多いのではないでしょうか。

このような“自走できない組織”の背景には、「何を基準に判断すべきかが共有されていない」問題があります。マニュアルやオペレーションを整備することで一定の対応は可能ですが、現場では常に想定外の出来事が起こります。

そのときに瞬時に理念に沿った行動をとれるようにするには、理念の浸透が不可欠です。

理念が浸透していれば、指示なしに望ましい行動が取られ、フォローや指示は最小限で済みます。

判断や行動の「軸」がそろい、組織としての一体感が出る

人はそれぞれ価値観が異なります。

そのため、各自が「自分の正義」で判断・行動してしまうと、組織全体の一体感は失われ、衝突も起きやすくなります。

一方、「組織の正義」で判断することができれば、共通の軸で行動できるようになり、摩擦も少なくなります。

その「組織の正義」を表すのが、まさに理念です。

理念がきちんと浸透すると、理念に共感できる人が残り、そうでない人は自然と離れていく“フィルター”としての機能も果たします。

スタッフのモチベーションが変わる

仕事は常に忙しいものですが、その忙しさを前向きに捉えられるかどうかは、本人の“仕事観”に大きく左右されます。

有名なレンガ職人の話をご存じでしょうか。

旅人が工事現場を訪ね、3人の職人に「何をしているんですか?」と尋ねました。

1人目は「見ればわかるでしょ。レンガを積んでるんだ」。

2人目は「家族を養うために働いているんです」。

3人目は「私は、人々が祈るための大聖堂を建てているんです」。

3人とも同じ作業をしていますが、その意義づけは大きく異なります。

最もイキイキと仕事をしていたのは、言うまでもなく3人目の職人でした。

理念があることで、「自分の仕事が社会にどうつながっているのか」が見えます。それはモチベーションの源となり、困難にも立ち向かう力になります。

持続的な企業成長に重要な要素である

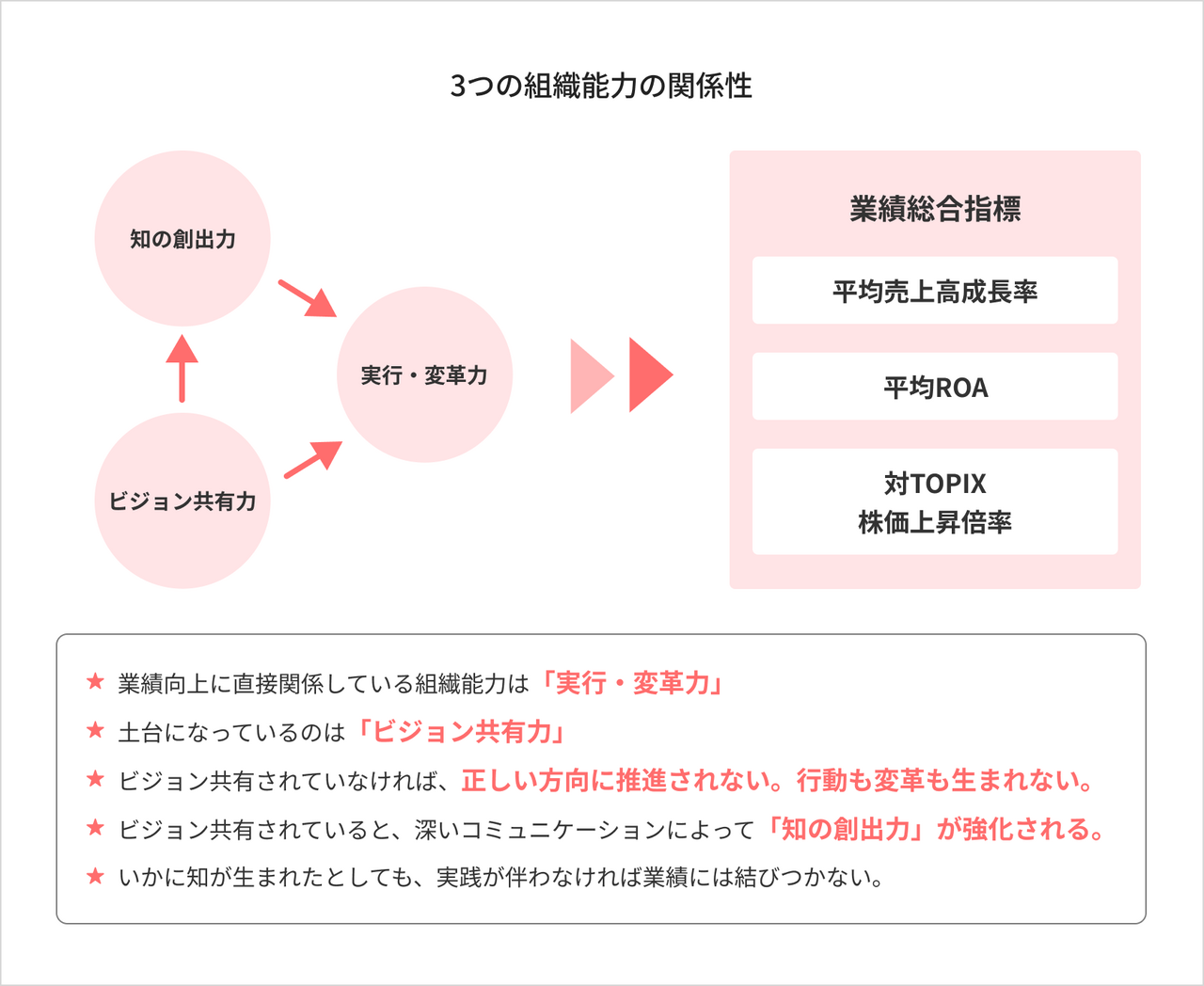

書籍『日本の持続的成長企業』(野中郁次郎著)では、持続的に成長している企業の共通点として「ビジョン共有力」が挙げられています。

ビジョンや理念の共有がなされているからこそ、方向性が一致し、深いコミュニケーションと高い実行力が育まれるのです。

理念は、まさに組織発展のための“土台”といえます。

(参考:日本の持続的成長企業 ―「優良+長寿」の企業研究|リクルートマネジメントソリューションズ組織行動研究所,野中 郁次郎※参考資料の内容をもとに執筆者がオリジナルで図作成)

理念を浸透させる前に、「人を動かす理念」になっているか?

理念浸透に取り組む前に、まず確認したいのは、

「その理念は、人を動かす力を持っているか?」という問いです。

実現したい理想を経営者の方から伺っていると、現行の理念よりも、もっと適切に想いを表せる表現があるのでは、と感じることが少なくありません。

そのため、理念浸透の相談を受けた際は、理念の“言語化の再検討”を提案することもあります。

理念は“夢”である

「I have a dream」という言葉を残したのは、マーティン・ルーサー・キング牧師です。

彼が多くの人の心を動かしたのは、具体的にイメージできる夢を語ったからです。

私には夢がある。

それは、いつの日か、ジョージア州の赤土の丘で、

かつての奴隷の息子たちとかつての奴隷所有者の息子たちが、

兄弟として同じテーブルにつくという夢である。

私には夢がある。

それは、いつの日か、私の4人の幼い子どもたちが、肌の色によってではなく、

人格そのものによって評価される国に住むという夢である。(マーティン・ルーサー・キング・ジュニアの演説より一部抜粋)

「その夢を一緒に叶えたい」と思ってくれる人が多いほど、理念の力は強くなります。

今の話を聞いて、「理念を練り直すにはどうしたらいいのか?」気になった方もいらっしゃると思います。

まずは、以下の問いかけを通して、ご自身の想いを様々な言葉で表現してみてください。

今、最終的に何を成し遂げようとしていますか?

それを成し遂げて、どのような未来を実現しようとしていますか?

それを成し遂げるためにどのような価値観を大切にしますか?

あなたの会社は、社会をどう良くするために存在していますか?

考えるときには、いったん、訪問看護の枠組みを取っ払って、訪問看護はあくまで“手段”であって、その手段を通して「どんな未来を実現したいのか」を言葉にしてみてください。

例えば、任天堂のWiiは、面白いゲームを手段として捉えたら、本当の目的はなんだろう?という問いに『 家族の時間を取り戻す 』という解を得て生まれたという話があります。

こんな風に、「本当の目的」を改めて見つめ直してみてください。

理念が浸透していない状態が続くと、どうなるのか

理念と実態のギャップに、スタッフは冷めていく

「理念が素晴らしかったから入社したのに、現場ではまったく実感がない」

そんな違和感があると、スタッフは「裏切られた」と感じます。

たとえば、「スタッフを大事にする」と掲げているのに、現場では上司から意見を聞いてもらえず、一方的に指示を押しつけられるようなことがあると、理念は意味のないただ掲げているだけの飾りだとスタッフは感じるでしょう。

このように、理念と実態にギャップがあると、「結局は、きれいごとを並べただけだ。」とスタッフの信頼を失います。

声が大きい人の正義が組織の基準になる

組織において大きな影響力を持つのは、明文化されたルールではなく、職場の“空気”です。

そして、その“空気”は、日々のコミュニケーションによって出来上がっていきます。

組織に長くいるメンバーが、「そこは、適当にやっておけばいいから。」と仕事に対して半端な姿勢をスタッフに見せていれば、「仕事は誠心誠意、心を込めて行うべし」と社訓に明文化されていたとしても、スタッフは仕事を適当に行うようになるでしょう。

これは、心理学ではリターン・ポテンシャル・モデルというもので説明されています。

明文化されたルールよりも、社内で引き継がれる暗黙のルールのほうが集団規範に大きく影響するのです。

理念が浸透していない状態が長く続けば、組織で幅を利かせているスタッフの基準が暗黙のルールとして組織の基準となっていき、どんどん理念とかけ離れていくことになりかねません。

そうなると、組織の理念に共感して入社したスタッフは、組織を離れていってしまいます。

理念を浸透させるために組織としてやるべきこと

では、理念を浸透させるために、具体的にどのような仕組みを設計すればよいのでしょうか。

私が参考にしたのは、日本の持続的成長企業(野中郁次郎著)という本です。

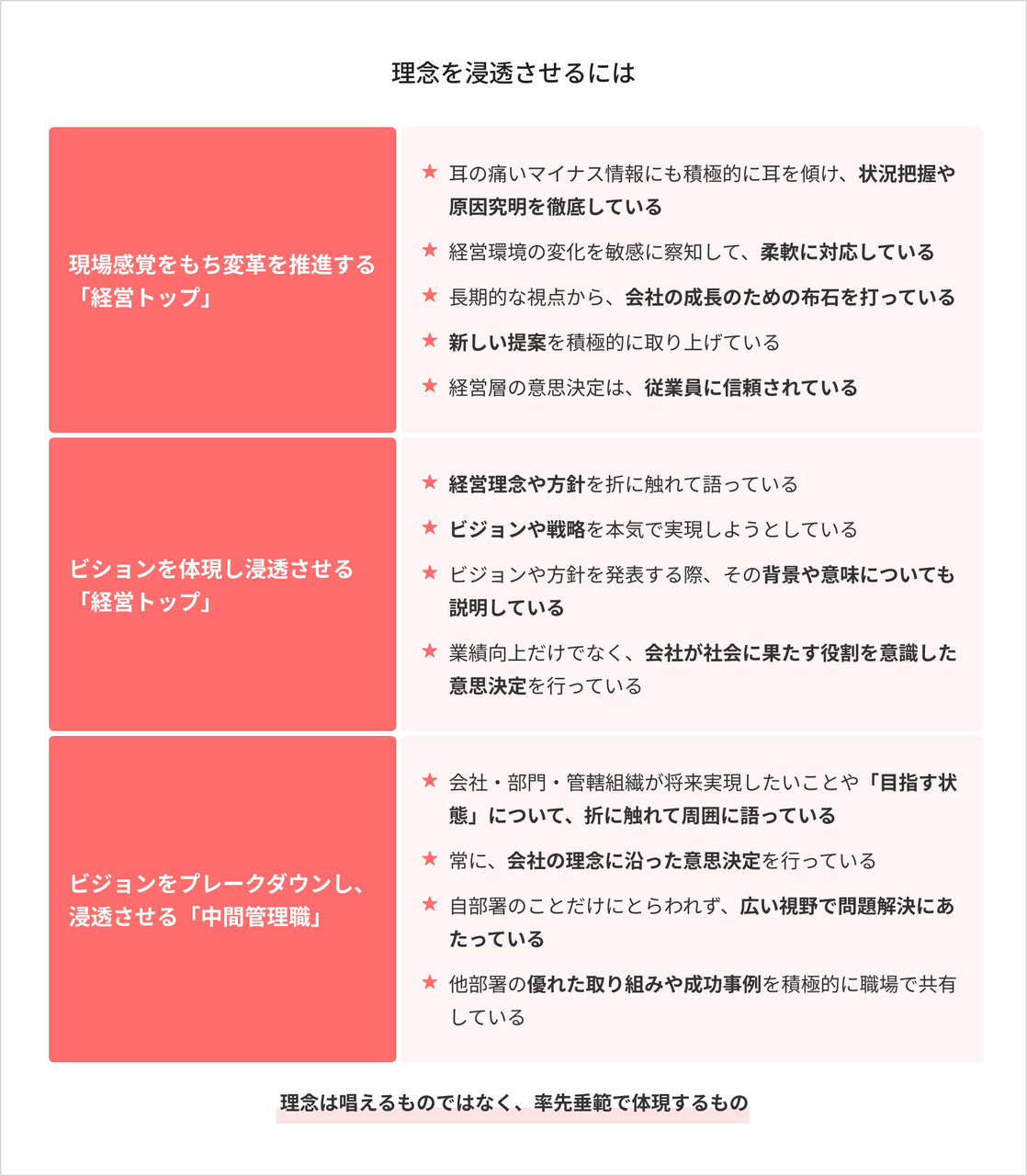

まず、理念浸透はトップダウンです。経営トップが積極的に理念浸透のためのアクションを起こさなくてはなりません。

下記図にまとめてあるような内容を参考にして何ができるかを考えてみましょう。

(参考:日本の持続的成長企業 ―「優良+長寿」の企業研究|リクルートマネジメントソリューションズ組織行動研究所,野中 郁次郎※参考資料の内容をもとに執筆者がオリジナルで作成)

最も取り組みやすいのは、期の節目などで経営方針について伝えるときに、理念とからめながら伝えることや、スタッフと話すときに、折に触れてどう理念を実現したいのかを語ることだと思います。

また、理念浸透で重要な役割を果たすのはトップの言動だけではありません。上記図にあるように、中間管理職的な立ち位置のスタッフがビジョン(理念)をブレークダウンして現場に落とし込めているかが重要な役割を果たします。

そのため、私は事業所の中間管理職的な立ち位置のスタッフには、理念を自分の言葉で語れるように、そして、その理念を自分の仕事を通してどのように自分なりに実現しようとしているかを語れるように求めていました。

組織的な取り組みとしては、ミッション会議のようなものがお勧めです。

企業理念を実現するために、これから組織が取り組んでいくべきことはどのようなことか、スタッフが理念の実現のために自分にできることは何かを考えるような会です。

半年に1回でも定期的に行うことで、理念を自分事化させることができます。

おわりに

理念の浸透は、組織の文化をつくり、人材マネジメント全体の軸となるものです。

理念は、ただ掲げるだけでは組織を動かしません。

現場でスタッフ一人ひとりが、その理念を“自分ごと”として捉え、日々の判断や行動の指針として機能してこそ、理念が浸透したといえます。

まずは、「人を動かす力のある理念か?」という問いから始めてみましょう。

そして、経営トップが理念を自分の言葉で語り続け、現場のリーダーが翻訳し、スタッフが自分の行動に結びつけて考える。

この地道な泥臭い繰り返しこそが、理念浸透の本質です。

便利な資料を今すぐダウンロード

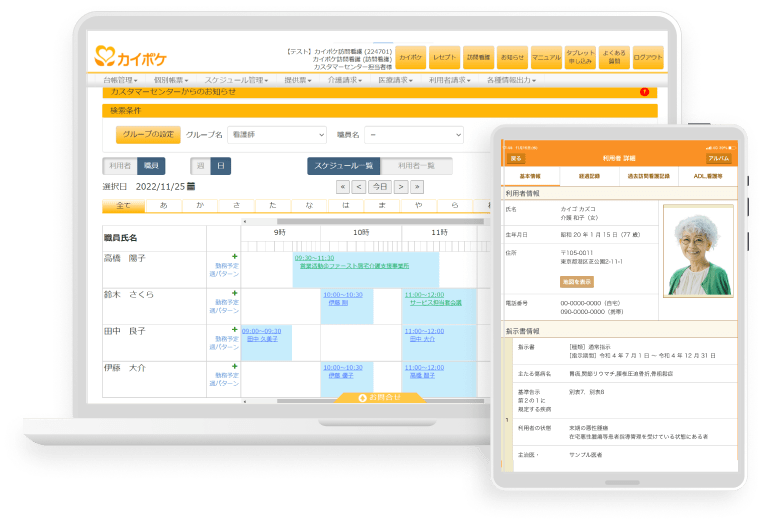

必要な機能がオールインワン