組織を持続的な発展に導く組織風土を作る

公開日: 更新日:

EMPAWA株式会社 佐藤文俊

新潟大学医歯学総合病院を経て訪問看護に従事。副所長や診療看護師(NP)を経て、教育・組織支援にも尽力。現在はEMPAWA株式会社代表として、訪問看護におけるナレッジマネジメントを中心に、業界全体の底上げを目指して活動中。S-QUE訪問看護チーフプランナー。

目次

人材マネジメントについて佐藤文俊氏が複数回にわたって解説しています。他の記事はこちらからご覧ください。

第1回:採用の設計第2回:理念浸透の設計

第3回:組織風土の設計

第4回:業務土台の設計

はじめに

訪問看護ステーションの経営者の方々の中には、次のような悩みを抱えている方が少なくありません。

「せっかく評価制度や研修を整えたのに、なぜか現場で機能していない」 「スタッフにもっと挑戦してほしいが、失敗を恐れて動けない雰囲気がある」 「相談し合える職場にしたいのに、互いに声をかける文化が根づかない」

こうした背景にあるのが、組織風土です。制度やマニュアルを整えることは必要ですが、それが機能するかどうかを決めるのはスタッフが肌で感じている“組織の空気感”、すなわち組織風土なのです。

本稿では、この組織風土をどう設計していくのか、その考え方と実践のヒントを整理します。

組織風土とは何か

組織風土は単なる雰囲気ではありません。学術的には「仕事環境で生活し、活動している人が直接的あるいは間接的に認知し、メンバーのモチベーションや行動に影響を及ぼすと考えられる一連の仕事環境の測定可能な特性」1)という定義があります。

つまり、スタッフが日常的に“肌で感じている空気”であり、その空気が行動を方向づけます。

意見を自由に言えるのか、それとも黙々と管理者に従うのが暗黙のルールになっているのか。 失敗を挑戦として受け止められるのか、それとも責任を追及されるのか。

こうした目に見えない空気感が、制度以上にスタッフの行動に影響を与えます。

組織風土はトップダウンで創られる

組織風土は自然発生的に育つものではありますが、決定的に大きな影響を与えるのは代表や管理者、中間管理職の言動です。

役職者はスタッフから常に見られている存在です。代表や所長がどんな場面で笑顔を見せ、どんな時に叱責し、普段はどんな態度でスタッフに接するのか。その一つひとつが“この組織では何が奨励され、何が嫌われるのか”を示す強いメッセージになります。

したがって、組織風土はトップダウンで推進していくべきものです。創り上げたい風土を経営層が明確に描き、その風土を日々の言動で体現することが欠かせません。

経営者や管理者が自ら模範を示すことをしない限り、スタッフの言動も変わらず、現場の空気も変わらないのです。

組織体制は組織風土の方向性を示すもの

組織体制と組織風土は相互に補完し合います。組織体制が整っていても、組織風土が伴わなければ形骸化し、組織風土があっても組織体制が整っていなければ、組織の構成メンバーが変わったときに風土は引き継がれません。

風土を変えたい、新しい風土を作りたい、と思い立った時には、まず組織体制を整えてスタッフにメッセージを発信したうえで、日々のコミュニケーションを変えていきます。

たとえば、トップダウンでなくボトムアップの組織に変えたいと思ったら、現場の意見が届く仕組みを設け、スタッフが実際に現場の声が意思決定に反映される体験をしなくてはなりません。そして、提案が採用された事例を積極的に共有し、評価や報酬にも反映させることで、スタッフは「自分の意見で組織を動かせる」と実感します。

そのうえで、日々のコミュニケーションの中で、リーダーがまず聞く姿勢を徹底し、結論を急がずに意見を引き出す態度を示します。

やがてそれが習慣となり、制度を意識せずに自然に意見が交わされる段階にいたって初めてボトムアップの風土が定着するのです。

現状を把握し、望ましい風土を描く

組織風土を設計するための第一歩は、現状を把握することです。

現状の組織風土に望ましくない部分があると感じている場合、その望ましくない組織風土が定着してしまった背景が必ず存在します。

まずは、その望ましくない組織風土が定着してしまった背景を明らかにすることが重要です。

また、経営者や管理者が気づいていないところで望ましくない組織風土が根付いている場合もあります。スタッフとの個別面談を通じて、“今の職場をどう感じているか”を確認することも大切です。

そのうえで、目指す風土を具体的に描いていきます。

どういう風土を目指すかを定める際に重要なのは、“心理的安全性の高い職場”といった抽象的な表現にとどまらず、組織が実際にどのような状態であるのかを具体的に描くことです。

たとえば心理的安全性が高い職場という言葉を、“自由に発言できる状態”と捉える人もいれば“失敗を許容する雰囲気”と理解する人もおり、解釈が分かれ、共通認識を持ちにくくなります。

そこで、目指す状態を

「話し合いでは誰もが意見を出しやすく、異なる考えが尊重されている」

「挑戦の結果うまくいかなかったことも、次の改善につなげられるよう前向きに共有されている」

「役職を超えて、組織をよくするために忖度なく意見が交わされている」

組織風土を作り上げるうえで気を付けるポイント

掲げる理念と言動が一致していなくてはいけない

風土を設計するうえで、まず意識すべきは“掲げている理念”と“実際の言動”の一致です。

たとえば“挑戦を歓迎する”と掲げながら、失敗を厳しく責めるようでは、挑戦は止まります。“スタッフを大切にする”と言いながら、スタッフからの意見を聞かないようでは、言葉は信じられません。

スタッフは掲げられた理念そのものよりも、経営者や管理者の日常の行動から組織の本音を読み取ります。

逆に、代表が自ら失敗をオープンに共有すれば、スタッフも安心して挑戦できます。管理者が新人の意見を丁寧に受け止めれば、職場に活気が生まれます。

日常の何気ないコミュニケーション一つひとつが積み重なって風土を作り上げていくのです。

成果主義を強めすぎるとギスギスした関係性になる

成果主義を強めすぎると、ギスギスした関係性になることを示唆する研究が『内部競争のマネジメント―営業組織のイノベーション』という書籍で紹介されています。これは、研究の観察対象が営業職なので、そのまま訪問看護組織に当てはめていいのかという議論はありますが、実際にインセンティブ制度で給与が大きく変動する事業所で、スタッフが「自分さえよければいい」と、助け合いが見られないという困りごとを聴いたことがありますので、肌感としては、訪問看護の組織でも、あながち間違いではなさそうに思います。

そのため、「結果を出すことがすべてです。」と、成果主義を強調しすぎると、目標達成への意欲が高まるというメリットがある一方で、「他のスタッフの成長は、自分にとっての脅威である。」という認識となり、教え合い、助け合いの行動がみられにくくなる副作用があるということを知っておく必要があります。

(参考:『内部競争のマネジメント―営業組織のイノベーション,p59|松尾 睦』の図をもとに執筆者がオリジナルで作成)

“働きやすい環境”は“緩さ”と紙一重

訪問看護ステーションの経営者には、スタッフが働きやすい環境があってこそ、利用者さんへ丁寧なケアがなされ、事業も発展していくという考えで、とてもスタッフを大切にされている方がたくさんいらっしゃいます。

そして、その働きやすい環境を目指すなかで、このような葛藤を抱える方も少なくありません。

「働きやすい環境を整えようとスタッフの意見を聴いて取り入れていくうちに、スタッフに緊張感がなくなり、利用者に真摯に向き合うよりも自分の都合を優先するようになってしまった・・・」

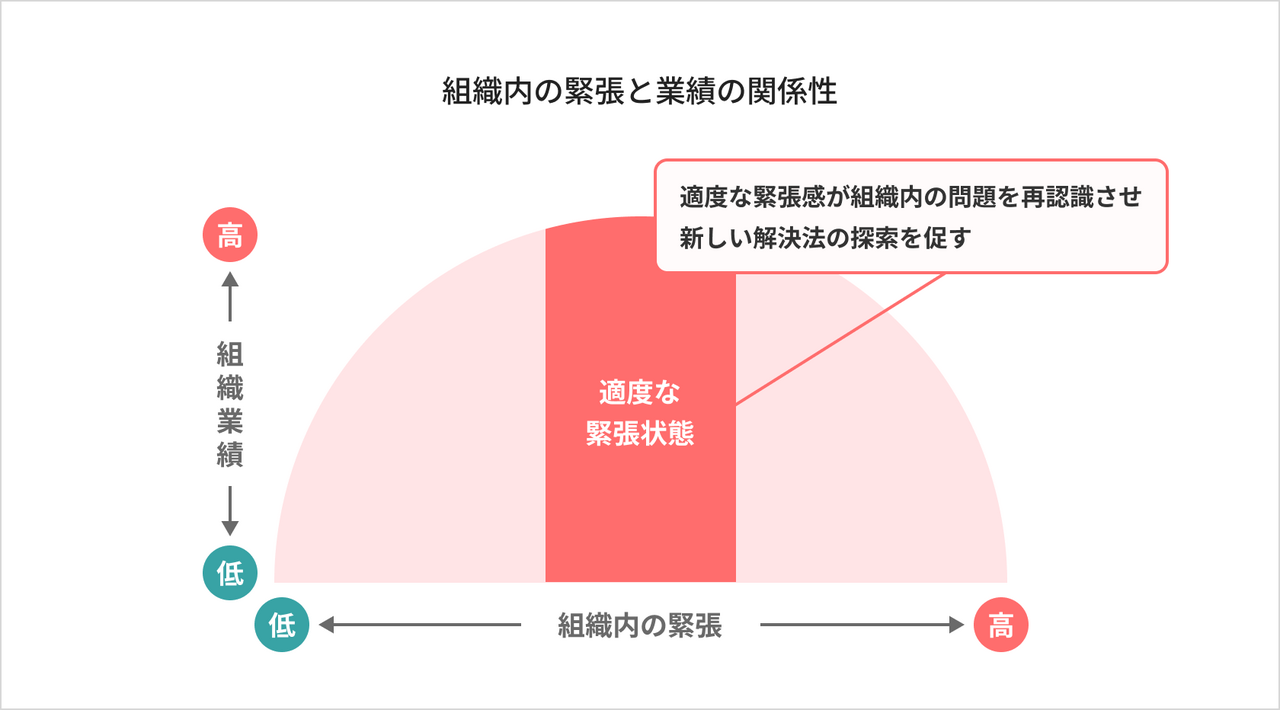

組織内の緊張感は適度に保たれていないと、組織の業績は落ちてしまうと言われているので、ピリピリしているのもいけませんが、緊張感がなさ過ぎてもいけません。

(参考:『内部競争のマネジメント―営業組織のイノベーション,p17|松尾 睦』の図をもとに執筆者がオリジナルで作成)

もし働きやすい職場にしようとして、組織内の緊張感がなくなってしまった場合、立ち戻るべきは「なんのためにスタッフの働きやすさを整えようと思っていたのか?」ということです。

最終的には利用者の利益のためかと思いますので、スタッフの意見を聞きつつ、「これはスタッフのためにはなるかもしれないが、最終的に利用者のためになるのか?」という軸を常に持って、すべての意見を迎合せずにきちんと見分け、以下の問いを通して経営判断をしていくことが重要です。

「この提案は、スタッフ間の公平性や一貫性を保てるだろうか?」

「この提案は、一部の人に過度な負担や不利益を与えていないか?」

「この提案は、現実的に実行・維持できるだろうか?」

「この提案は、新たな問題やリスクは生じさせないか?」

「この提案は、私たちの理念や組織風土と整合しているか?」

「この提案は、最悪のケースでは何が起こりうるか?そのリスクは許容範囲か?」

「この提案は、一時的な改善ではなく、持続可能な仕組みにつながるだろうか?」

「この提案は、会社の長期的な利益に貢献するか?」

「この提案は、利用者の利益につながるか?もしくは、許容できる損失範囲か?」

「この提案は、利用者の家族や地域の関係者から見て、納得できるだろうか?」

どういう風土を作ればいいか分からない場合

まずは、スタッフが支援し合う風土を目指す

理念もあるし、組織を良い感じにしたい気持ちはあるけれども、どう作り上げればいいのかイメージがわかないという方もいらっしゃると思います。

そういうときにはまず、“スタッフが困っているときに、必ず他のスタッフが手を差し伸べる状態”を目指し、積極的にスタッフを支援し、スタッフと業務について話し合い、将来について語り合うことから始めてみてください。

“良い感じの組織”にはスタッフ同士が支援し合う姿が多く見られます。

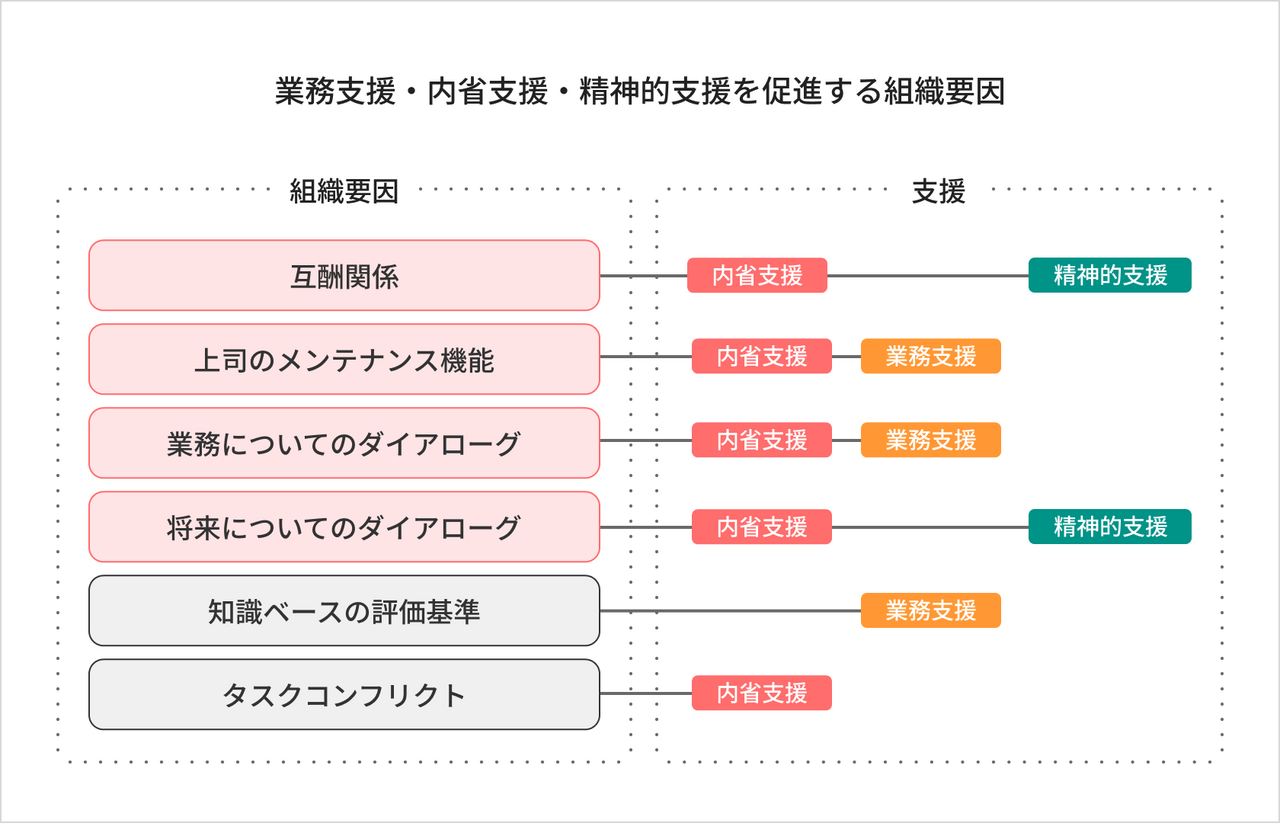

『リフレクティブ・マネージャー 一流はつねに内省する』という書籍では、業務支援・内省支援・精神的支援の3つの支援を促進する組織要因として、互酬関係、上司のメンテナンス機能、業務についてのダイアローグ、将来についてのダイアローグが挙げられています。※ダイアローグとは、対話のこと

互酬関係・・・職場のメンバーが相互に助け合う関係

上司のメンテナンス機能・・・上司がメンバー間の良好な関係を維持しようとするリーダーシップ行動の一つ

業務についてのダイアローグ・・・仕事のやり方について職場のメンバーが相互に意見を述べ合う

将来についてのダイアローグ・・・自己あるいは事業や会社の未来について職場のメンバーが話をする

(参考:リフレクティブ・マネジャー ― 一流はつねに内省する,p98~100|中原淳,金井壽宏 を参考に執筆者がオリジナルで作成)

これらの組織要因を組織に落とし込むための取り組みとしては、プリセプター制度を導入するとか、定期的により良い仕事をするために話し合うカンファレンスを行うとか、スタッフと1on1を行い、スタッフが理想とする自身と組織の将来像について話し合う機会を設けるなどが考えられます。

心理的安全性を高める取り組みをする

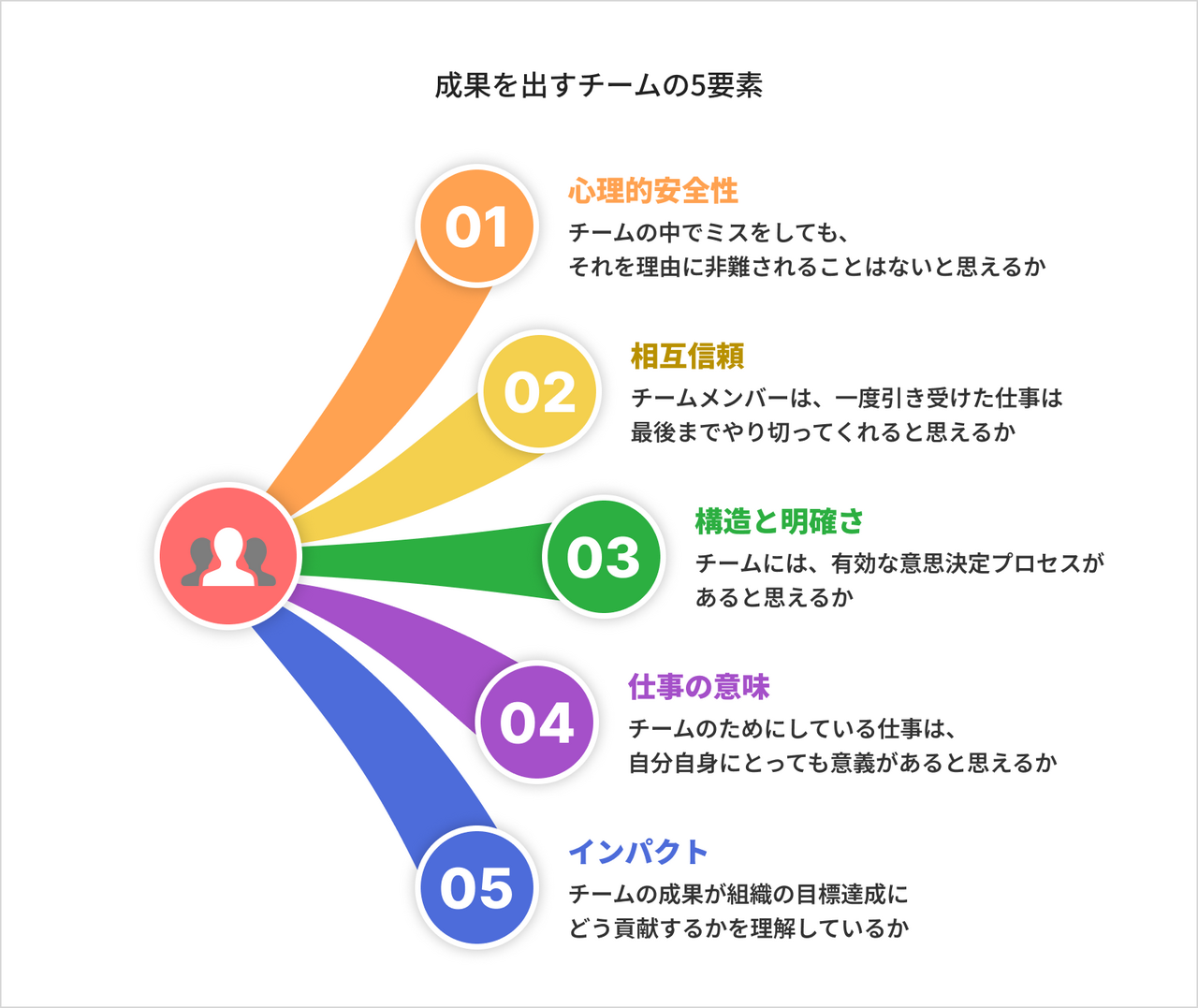

また、成果を出すチームの5つの要素に、心理的安全性、相互信頼、構造と明確さ、仕事の意味、インパクトという項目が挙げられていて、特に心理的安全性の重要性が注目されています。

(参考:効果的なチームとは何か|Google を参考に執筆者がオリジナルで作成)

心理的安全性を高める関わりとしては、ミスをしたスタッフに対して「悔しい経験だったかもしれないけど、ここから何を学ぶかが大事だから一緒に振り返ろう。」と声をかけるとか、「報告しにくいことだったと思うけど、ちゃんと報告してくれてありがとう。」などとコミュニケーションを取るようにすることが考えられます。

この際、前述したように、目指す状態は“心理的安全性が高い”という漠然としたものではなく、具体的に描くようにしてください。

心理的安全性を高めようとする際の落とし穴

気を付けないといけないのは、心理的安全性を高めようとスタッフ全員が楽しく働けるように様々なことを許容していった結果、やり切らないといけないところで仕事が中途半端になったり、高い水準の仕事を目指そうとしなくなったりと、ぬるま湯のような雰囲気になってしまうことです。

そのような状態は本当の意味で心理的安全性が高い状態とは言いません。組織の理念を実現できる風土ではなくなり、本末転倒です。

心理的安全性が高い状態は、“みんなが安心して楽しく緊張感がない状態”ではなく、“このチームでは率直に自分の意見を伝えても、他のメンバ ーがそれを拒絶したり、攻撃したり、恥ずかしいことだ と感じたりして、対人関係を悪くさせるような心配はしなくてもよいという信念が共有されている状態”2)です。

ここを間違えないようにしないといけません。

スタッフの意見には耳を傾けつつも、その意見が理念に沿ったものなのかを吟味して、理念に沿った返答をしていくことが重要です。

おわりに

組織風土は、ルールや制度以上に組織を動かす力があります。この組織風土は一朝一夕で出来上がるものではなく、組織風土を一新したい場合には、ある程度の時間がかかることを覚悟する必要があります。

反対に、すでに組織に染み着いている組織風土は、長い期間をかけて出来上がっています。そのため、そう簡単には変わるものではありません

しかし、日々の取り組みを根気強く続けることで、必ず変化を実感できるときがやってきます。

そして、一度定着した望ましい組織風土は、自動的に組織とスタッフを望ましい方向に導いてくれる、強力な追い風となります。

まずは、できるところから始めてみてください。

<引用文献>

1)宮入小夜子 (2006). 「組織風土尺度の開発と組織変革への適用可能性」『日本橋学館大学紀要』, 6, 日本橋学館大学.

2)山口裕幸 (2020). 「組織の『心理的安全性』構築への道筋」『医療の質・安全学会誌』, 15(4), 366-371.

便利な資料を今すぐダウンロード

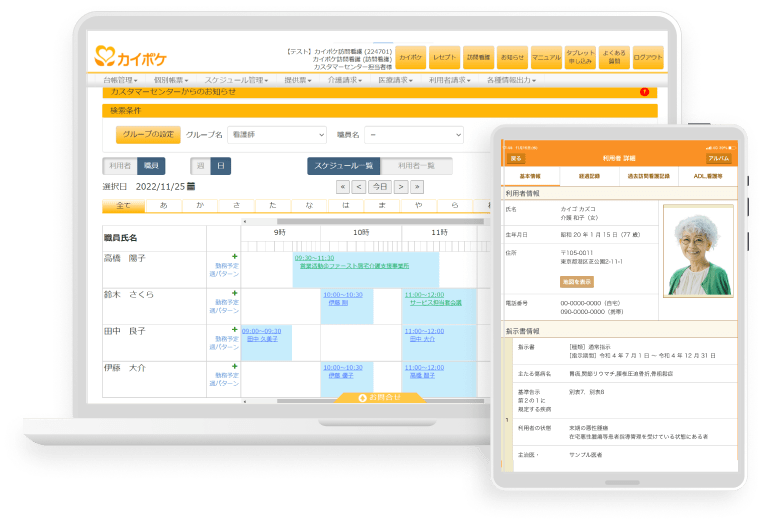

必要な機能がオールインワン