組織の成果を安定させる業務の土台の組み立て方

公開日: 更新日:

EMPAWA株式会社 佐藤文俊

新潟大学医歯学総合病院を経て訪問看護に従事。副所長や診療看護師(NP)を経て、教育・組織支援にも尽力。現在はEMPAWA株式会社代表として、訪問看護におけるナレッジマネジメントを中心に、業界全体の底上げを目指して活動中。S-QUE訪問看護チーフプランナー。

目次

人材マネジメントについて佐藤文俊氏が複数回にわたって解説しています。他の記事はこちらからご覧ください。

第1回:採用の設計第2回:理念浸透の設計

第3回:組織風土の設計

第4回:業務土台の設計

はじめに

人材マネジメントについて考えるとき、業務の設計という視点をどれほど重視しているでしょうか。評価制度や研修に注力する事業所は多い一方で、日常の業務そのものがどのように設計されているかを深く考える機会は少なく、結果として、せっかくの企業努力が現場に反映されないというギャップが生じやすいです。

本稿では、人材マネジメントにおける業務設計を「人と組織が安定した成果を上げるために必要な土台」として捉え、その基本的な考え方から具体的な手法まで掘り下げていきます。

業務設計が不十分なことで起こる問題

業務の属人化によるリスクとよくある事例

属人化とは、特定の業務に関する方法や状況がその担当者しか把握しておらず、周りの人に共有されていない状態を指します。「この人にしか分からない業務」や「この人にしかできない業務」が存在すると、その人が退職や休職をした際、代替できる人材がいないため、組織は大きく混乱します。

業務内容がブラックボックス化している場合、実際に中身を確認すると驚くような方法で進められていることもあり、企業リスクにつながるような状況になっていることもあります。

さらに、その業務を担える人が限られていると、業務量が増えた際に特定の人に負荷が集中しやすくなります。

訪問看護の現場でいえば、以下のような事例が典型的です。

訪問担当者が一人しかいないため、休めない曜日がでてしまう。

同じ担当者が長期間訪問を続けた結果、急遽別のスタッフが訪問する際に必要な情報が引き継がれずに困ってしまう。

契約業務やスケジュール調整を管理者しかできないため、管理者に過度な負担が集中する。

専門性が高い分、属人化が避けられない場合もありますが、マニュアル整備や業務の可視化によって最小限に抑えることが重要です。

標準化の欠如が生む業務の質のばらつき

同じ業務を担当していても、やり方が人によって異なれば対応の水準に差が出ます。訪問看護では、利用者や家族から「この人とあの人でやり方が違う」といったクレームが発生することは珍しくありません。

また、記録の書き方が統一されていない場合、情報が整理されず、必要な情報を探すのに時間がかかり過ぎる、あるいは重要な情報を見落とすといった問題が生じます。

業務のルールを統一するなどの標準化がされないまま、個々のやり方で業務を進めることは、組織全体の仕事の質を下げ、結果的に顧客満足度や地域との信頼関係に悪影響が出てしまいます。

不要な業務が残業と重要業務の停滞を招く

本来やらなくてもよい業務や、必要以上に時間をかけるべきではない業務に労力を割き過ぎると、残業の原因となり、本来注力すべき重要な業務に支障をきたします。

近年はAIの発達により、個人情報や企業情報に配慮した上で秘匿性の高いAIツールを活用すれば、文章の添削やたたき台の作成を短時間で行うことが可能です。

また、自動化技術の普及によって効率化できる業務も増えています。こうした手段を取り入れず、無駄な作業を放置することは、組織の成長を妨げてしまいます。

「みんなでやろう!」の落とし穴① 宙に浮く業務

「全員で協力してやりましょう。」という姿勢は一見するとチームワークを重視しているように聞こえます。しかし、責任の所在が明確でないため、誰も主体的に手をつけず、業務が宙に浮いてしまう危険もあります。

もし、管理者を含めたスタッフ全員に十分に訓練されたリーダーシップが備わっていれば、それでも上手く回るかもしれません。

しかし、組織にはリーダーシップが備わっている人と、そうでない人が混在しています。そのため、結果として“手を出した者負け”のような状態になり、「誰かがやってくれるだろう」と多くのスタッフが考えた結果、誰も手をつけない宙に浮く業務が発生します。

そうして、気づいたときには期限が迫っている、あるいはすでに手遅れという事態が発生してしまいます。

「みんなでやろう!」の落とし穴② 不公平感

「全員で協力してやりましょう。」という姿勢には、別のリスクもあります。それは責任感の強い人や几帳面な人に業務が偏ってしまうことです。

例えば「事務所は全員で掃除しましょう。」と決めても、熱心に掃除やごみ捨てをする人と、全くしない人が出ます。やっている人にとっては不公平に感じられ、不満が積み重なります。

その結果、摩擦が生まれ、職場の人間関係が悪化し、最悪の場合には「こんな無責任な環境では働けない。」と献身的なスタッフほど離職してしまう事態につながることがあります。

「みんなで」という言葉は聞こえは良いですが、実際には当事者や責任者が不在になるリスクをはらんでいることを理解しておく必要があります。

不測の事態に対応できないリスク

業務が平常時のみを想定した設計しかされていないと、不測の事態が発生した際にスタッフが適切に対応できず、混乱やパニックを招きます。その結果、スタッフの心理的負担が増大し、離職リスクが高まります。

また、不測の事態が起きた時に何も指針がなければ、個々の判断に委ねられることになります。その場合、組織の方針と異なる対応が行われ、トラブルに発展する可能性もあります。

だからこそ、不測の事態もある程度“織り込み済み”とした業務設計が必要です。代替手順や対応フローを事前に整えておけば、想定外の状況でも冷静かつ的確に対応でき、組織の安定性を確保できます。

【初めて業務設計する方向け】業務設計の基本の6つのステップ

では、どのように業務を設計していけばいいのでしょうか。 まずは、基本のステップを6つに分けて解説します。

①業務の目的とゴールを明確にする

業務を設計する際には、その業務が「何のために存在するのか」をまず確認することが大切です。目的やゴールが曖昧なまま取り組むと、業務自体が形骸化したり、手段が目的化してしまいます。

例えば、訪問看護の現場で”記録を書く”ことは業務の目的ではなく、目的は「利用者の心境や状態変化を正確に共有し、安全で一貫した最適なケアを提供すること」であり、ゴールは「実際に安全で一貫した最適なケアを提供されること」です。

目的とゴールが明確であれば、記録の形式や内容も自然と整い、評価や業務の見直しもしやすくスタッフの納得感も高まります。

組織全体が何を達成するための業務なのかを共有できるように設計することが、効率と質を高める第一歩です。

②実行者と責任者を明確にする

業務は「やる人(実行者)」と「責任を持つ人(責任者)」をそれぞれ明確にすることが重要です。ここがあいまいだと、誰も主体的に動かず業務が滞ったり、逆に一部の人に負担が集中したりします。

業務を設計する際には、必ず「誰が実行するか」と「誰が責任を負うか」をセットで定義するようにしましょう。

③業務の重複や抜け漏れをなくす

業務設計では、「誰が、どの範囲まで担当するか」を明確にしておくことが欠かせません。担当範囲が曖昧だと、同じ内容を複数人が行って無駄になる一方で、「誰もやっていない」という抜け漏れも起こりがちです。

特に訪問看護では、制度に則った運営をしていくために突発的に業務が発生するため、事前に「誰が、どの範囲まで担当するか」を決めておかないと、主に管理者に負担が集中することになります。

例えば、Ⅲ度以上の褥瘡が発生し特別管理加算を算定する場合、以下の業務が発生します。

1週間に1回、DESIGN-R2020を用いて褥瘡評価を行い記録する。

訪問看護計画書・報告書、訪問看護記録書に計画的に管理していることが分かるように記載する。

特別管理加算の算定をレセプトに反映させる。

この1~3をすべて管理者だけで担うような状況では、それこそ重要な業務に手が回りません。

1と2は現場スタッフが、3は事務員が担当し、管理者は最終確認を行うなど明確に分担しておくことが重要です。

④業務をシンプルにする

複雑な業務フローは、理解に時間がかかり、フロー通りに行うことも難しいため、ミスや不具合を引き起こしやすくなります。業務はできる限りシンプルに、誰でも理解しやすく、実行しやすい流れに整えることが原則です。

複雑すぎて面倒だと感じる業務においては、一度、「もっとシンプルにできないか?」を検討してなるべくシンプルにしていくことが求められます。

⑤イレギュラーを織り込み済みにする

日常業務は必ずしも計画通りには進みません。スタッフの欠員、災害の発生、利用者の急変、システムトラブルなど、想定外の事態は避けられないものです。

業務設計の段階で、こうしたイレギュラーを例外ではなく、“必ず起こり得ること”として織り込んでおくことが重要です。代替手順や発生時の対応フローを整えておけば、混乱を最小限に抑えられます。

特に訪問看護のように、利用者の命や生活に直結する社会のインフラのような仕事では、イレギュラーを前提とした設計が欠かせません。

⑥繰り返し点検し、改善し続ける

一度作った業務設計が完璧であることはありません。社会制度の変更、組織の成長、人員構成の変化、社会情勢などによって、適切な業務の在り方は常に変化するためです。

そのため、業務フローやマニュアルは定期的に点検し、改善を続けることが欠かせません。参考になるのは、無印良品の『MUJIGRAM』です。無印良品には約2000ページにおよぶマニュアルがあり、スタッフがマニュアル改善の提案を行う仕組みが整っています。

スタッフがマニュアルに関して気づいたことがあれば、店長に報告後、インターネット経由でその内容が提出され、全体最適について検討された後、改善案が採用されるとマニュアルに反映されるそうです。

これが徹底されることでマニュアルは最適化され続け、陳腐化せず血が通うようになります。

【見直しする方向け】業務を再設計する6つのステップ

では実際に業務を再設計する際、どのようなプロセスを踏めばよいのでしょうか。6つのステップに分けて説明します。

①上手くいっていないと感じる業務をピックアップする

業務を見直す第一歩は、「何となく不満がある」「手間がかかり過ぎている」と感じる業務を洗い出すことです。スタッフから「時間がかかり過ぎる」「やる意味が分からない」といった声が出ている業務は、改善の余地が大きいと考えられます。

まずは感覚的な気づきを大切にし、具体的な課題のある業務をピックアップするところから始めます。

②業務の目的とゴールを確認する

ピックアップした業務について、改めて「何のために存在するのか」「最終的にどんな成果を目指しているのか」を確認します。

目的とゴールが不明確なまま続けられている業務は、惰性や習慣によって残っている可能性があります。例えば、目的がはっきりしない定例会議や、分析されないインシデントレポートのように、目的が薄れている業務は目的を再確認すべきです。

業務の存在理由を明確にすることが、適切な業務設計には欠かせません。

③業務の手順を確認する

次に、その業務がどのような手順で行われているのかを確認します。実際に現場で観察したり、担当者にヒアリングすることで、想定していたフローと実際の運用が大きく違っていることに気づくことも少なくありません。

手順を明確に可視化すると、不要な工程や非効率なやり方が浮き彫りになります。業務フロー図やチェックリストを作成し、想定と現状の差を見定めます。

④業務の無駄や自動化できるところを確認する

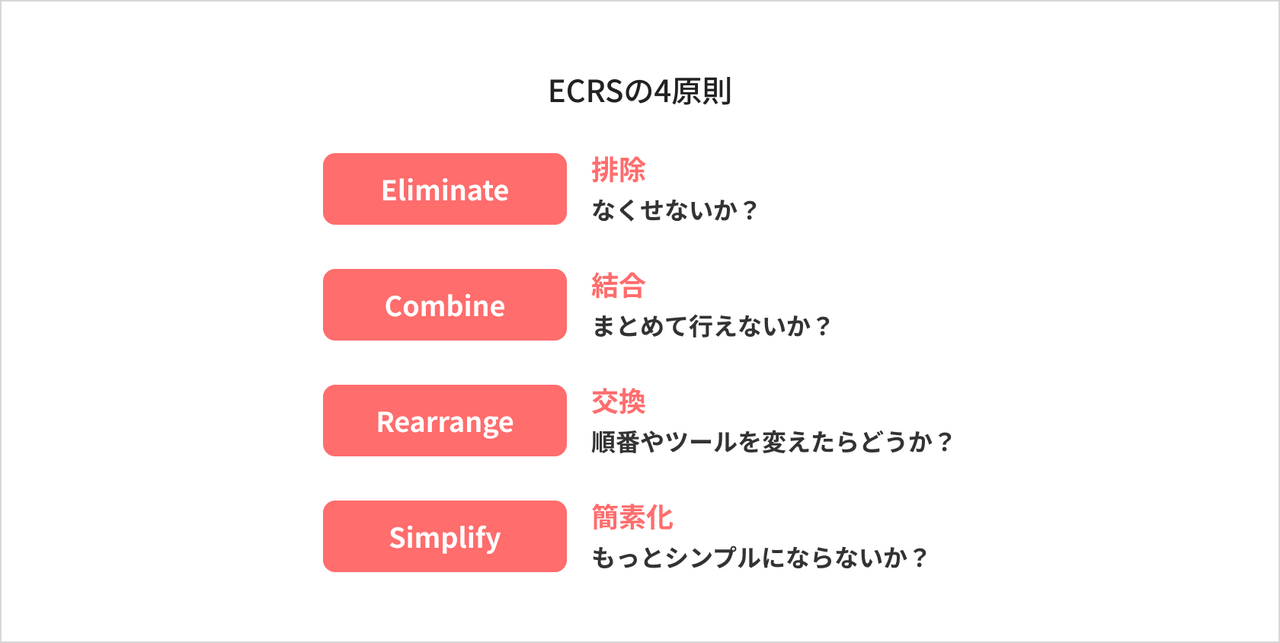

手順を確認したら、その中にやらなくても良い作業や、もっと簡単にできる作業がないかを検討します。それらは、ECRSの4原則を活用して考えるとよいでしょう。

最近は文書作成やデータ集計など、AIを使えば短時間で処理できる業務が増えていますので、無駄をそぎ落とし、自動化を秘匿性に配慮しながら積極的に取り入れることで、本当に時間をかけるべき業務に注力できるようになります。

⑤各業務の実行者と責任者を明確にする

業務を再点検する際には、必ず実行者と責任者を確認します。「誰がやるのか」と「誰が最終的に責任を持つのか」が曖昧だと、業務が停滞したり責任感が強い人に偏ったりする原因になります。役割を明確にすることで、実行者は安心して動け、責任者は判断基準を持って業務をマネジメントできます。

⑥業務負荷に偏りはないか点検する

最後に重要なのは、業務が公平に分担されているかどうかを確認することです。責任感の強いスタッフや経験豊富なスタッフに業務が集中していないか、逆に特定の人が負担を回避していないかを点検します。偏りがあると不満や摩擦が生じ、組織全体の雰囲気に悪影響を及ぼします。業務量を見える化し、必要に応じて調整することが、持続可能な働き方を実現するために欠かせません。

おわりに

業務設計は、人材マネジメントにおいて組織の成果を安定させるための基盤です。いくら評価制度や研修に力を入れても、日常業務の設計が不十分であれば効果は出にくく、属人化や負荷の偏り、質のばらつきといった問題を生み出します。その結果、利用者や関係者の満足度が低下し、スタッフの離職といった望ましくない事態につながりかねません。

こうした事態を防ぐには、業務設計のプロセスを丁寧に整え、現場の視点から常に改善を重ね、標準化と最適化を継続することが重要です。

本稿でご紹介した内容を参考に、まずは日常業務の小さな部分から再設計を始めてみてください。その一歩が、組織全体の安定と成長につながります。

便利な資料を今すぐダウンロード

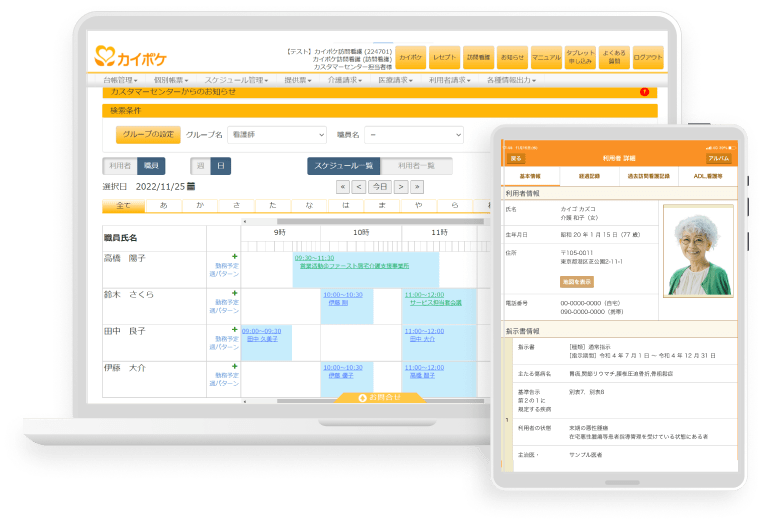

必要な機能がオールインワン