採用は“入口”にして“人材マネジメントの核心”──人材マネジメントは、採用からすでに始まっている

公開日: 更新日:

EMPAWA株式会社 佐藤文俊

新潟大学医歯学総合病院を経て訪問看護に従事。副所長や診療看護師(NP)を経て、教育・組織支援にも尽力。現在はEMPAWA株式会社代表として、訪問看護におけるナレッジマネジメントを中心に、業界全体の底上げを目指して活動中。S-QUE訪問看護チーフプランナー。

目次

訪問看護ステーションの経営者の皆さまの中には、「採用活動がうまくいかない」「採用活動をどうやってやればいいのかわからない」「なかなかスタッフが定着しない」という課題を持っている方がいらっしゃるのではないでしょうか?

この記事では、人材マネジメントについて、採用時点からスタートしているという前提、採用を戦略的に行うための視点や採用がうまくいっているかどうかの評価を具体的な事例を交えてご紹介します。

人材マネジメントについて佐藤文俊氏が複数回にわたって解説しています。他の記事はこちらからご覧ください。

第1回:採用の設計第2回:理念浸透の設計

第3回:組織風土の設計

第4回:業務土台の設計

人材マネジメントは、採用から始まっている

人材マネジメントと聞くと、多くの方が「入社後」のプロセスを思い浮かべると思います。例えば、教育、配置転換、キャリア支援、評価制度などです。もちろん、それらも非常に重要な要素です。

しかし、人材マネジメントの真のスタート地点は「採用」です。

これは単に「人を確保しなければ人材育成ができない」という話ではありません。

大切なのは、「どんな人を採用するか」という意思決定が、教育やマネジメントを成功させる前提条件になっているという話です。誰を迎え入れるかによって、その後の教育の成果や、組織風土への馴染みやすさ、将来のリーダー育成のしやすさまでも変わってくるのです。

「うちは採用に困ってません」は、必ずしも理想ではない

人材不足が深刻化する中、「うちは応募がたくさん来るから採用に困っていません」という話を聞くと、つい羨ましく思うかもしれません。 しかし、採用は応募者の数ではなく、質とマッチ度がすべてです。

仮に100人の応募があっても、採用したい基準に達する人が1人しかいなければ、残り99人に費やした時間・労力・選考コストはすべて「未回収のコスト」となります。 このような「大量応募・少数採用」の構図では、採用担当者や現場の管理職が疲弊していくばかりです。

理想は、「求めている人材像に限りなく近い人」が、「ピンポイントでエントリーしてくる」状態です。 そのためには、自社の理念や働き方に共感できる人が残り、そうでない人が採用活動の途中で離れていくような“フィルター”を設計段階から仕込んでおく必要があります。

つまり、採用プロセスそのものが、応募者とのマッチングを高める仕組みとして機能していなければならないということです。

採用で「失敗」すると、教育での挽回は難しい

「採用のミスは、教育で取り返せない」という言葉は、人材マネジメントに携わる多くのプロの間で共通認識となっています。

特に社会人経験のある中途採用者においては、それまでの人生で培われた価値観や働き方、対人スタンスがすでに出来上がっているため、数ヶ月から数年の教育では大きな変化を促すことが難しいからです。

また、教育そのものが企業にとっての「投資活動」であることを忘れてはいけません。 教育にコストをかけるからには、それ以上のリターンが期待できなくてはならないのです。

SNS活用における、よくある“逆効果”

SNSを活用した採用活動は、自社のリソースだけを使えば無料で始められることから、今や主流になってきています。 しかし、以下のような投稿は採用プロセスにおいて逆効果になる可能性があるため注意が必要です。

「バズらせる」ことが目的化している

一時的な拡散を狙ったコンテンツが悪いわけではありません。問題は、それが「誰に届けたいか」が不明確なまま行われていることです。 ターゲットが理念共感型の人材であれば、単なるエンタメ投稿では響かず、むしろ「真面目に仕事してるのかな?」と不信感を募らせて逆効果になりかねません。

「これを求職者が見たら、どんな職場だと感じるか?」を意識して投稿内容を選定しましょう。

「楽しそう」な雰囲気だけが全面に出ている

明るく楽しい職場は理想的です。しかし、そればかりが強調されると、仕事の大変さや責任感といった側面が伝わらず、入社後にギャップを感じた人が早期離職するケースもあります。

「楽しそう」だけでなく、「本気」「まじめ」の要素もバランスよく織り込みましょう。

「働きやすさ」だけを推している

ワークライフバランスの重要性は言うまでもありません。ただし、それだけを強調しすぎると、「自分の都合を優先する人」が集まりやすくなり、組織への貢献意識やチーム意識に乏しい人材比率が高まってしまう可能性もあります。

働きやすさを一番のウリとして押し出すのは、お勧めしません。

代表の発信がスタッフ批判になっている

SNS上で代表がスタッフへの不満をにおわせる投稿をしてしまうと、求職者にとって大きな不安要素となり、「自分も同じように陰で言われるのでは」と感じさせてしまいます。

場合によっては投稿が炎上し、悪い評判が広まってしまいかねません。

組織の看板を背負っているアカウントに関しては、コンディションが悪い時には投稿しないなど、決まりを設けておくのがいいでしょう。

採用戦略を設計するために必要な6つの視点

採用とは、「目の前の人手不足を埋める」ための活動ではなく、組織が掲げるビジョンを実現するために、どのような仲間を迎え入れるかを決定する戦略行為です。 その戦略を設計するためには、単に求人票を作って待つのではなく、「誰を採用したいのか」「その人にどう出会うか」「その人は何に心を動かされるのか」など、いくつもの視点を丁寧に織り込む必要があります。

以下では、採用戦略を考えるうえで欠かせない視点を6つに分けて解説します。

1. 採用したい人材像を、具体的かつ多面的に描く

戦略の出発点は、組織が「どんな人と働きたいのか」を具体的に言語化することです。 ここで重要なのは、「看護師」や「訪問経験あり」などの資格や経験だけにとどまらず、その人の性格傾向、価値観、働く上でのスタンス、世代背景なども含めて、多角的に描き出すことです。

たとえば、「利用者との対話を大切にする姿勢を持った人」や「一人で抱え込まず、仲間に相談できる人」といった内面に関わる要素は、組織文化との相性を大きく左右します。 また、若手を育てたいのであれば20代後半〜30代前半、管理職候補がほしいのであれば40代前後など、年代の設定にも意味が生まれます。

これらを曖昧なままにしていると、訴求するメッセージも選考基準もブレやすくなり、結果としてミスマッチを引き起こしやすくなります。

2. 採用候補者が何に心を動かされるか、仮説を立てる

採用したい人物像を明確にしたら、次はその人がどのような情報に心を動かされ、どんな行動をとる傾向があるのかを考えます。 これはいわば、ターゲットの“関心領域”や“意思決定の背景”を想像するステップです。

最も効果的な方法は、自社にすでに在籍している、理想に近い職員にインタビューすることです。 「なぜこの会社に応募しようと思ったのか」「他にどんな職場と迷ったのか」「どの媒体で情報を得たか」「どんな言葉に惹かれたか」などを丁寧に掘り下げていくことで、求職者の意思決定のリアルが見えてきます。

これにより、求人票やSNS投稿、採用ページにおいて、どのようなメッセージを打ち出せば刺さるのか、その手がかりを得ることができます。仮説がないまま発信をしても、渾身のメッセージは届けたい人に響きません。

3. 自社にしかない“経験価値”を明確にする

人が転職を考えるとき、必ずしも条件や待遇だけで判断するわけではありません。 特に意欲的で成長意識の高い人ほど、「その職場でしか得られない経験があるかどうか」を重視します。

この経験価値の独自性を浮き彫りにするには、「VRIO分析」を用いると効果的です。

Value:価値(企業が提供するサービスが市場で評価され、顧客のニーズに応えることができるか?)

Rarity:希少性(企業が保有するリソースや能力がどれだけ珍しく、市場で競合他社に対して差別化できているか?)

Imitability:模倣困難性(企業が持つリソースや能力が競合他社によってどれだけ真似されにくいか?)

Organization:組織(企業が持つリソースや能力を組織として活かせているか?)

強みとして考えているものが、本当に強みと言えるのか、他社でもできることではないか、組織として体系的に活用できているか、問いを重ねることで磨かれていきます。

仮に、目立った制度や実績がなくても構いません。自分たちが「こうありたい」と願って始めた取り組みや、創業時の想いも立派な経験価値になります。 その背景にあるストーリーや信念を、丁寧に言葉にして伝えることで、同じ想いを持った人を引き寄せることができます。

4. 求職者に過度な期待を抱かせないフィルターを設ける

採用活動では「いかに魅力を伝えるか」に意識が集中しがちですが、理想的な採用のためには「魅力とともに、現実も正直に伝える」ことが不可欠です。

「ここで働けば楽そう」「人間関係さえよければいい」など、求職者側の過剰な期待や誤解を放置したまま入職につながってしまうと、現場に入ってからギャップが大きくなり、早期離職の原因となってしまいます。

そのため、採用のどこかの段階で、組織の課題や、業務の厳しさ、求める基準なども正直に伝えるようにします。 タイミングとしては、採用面接より前、事業所説明会や見学時などが適切です。応募前の段階で伝えると関心を深める前に離れてしまい、逆に内定直前に伝えると「大事なことを隠していた」という印象を与えかねません。

この「ネガティブ情報の開示」は、フィルターとして機能します。組織に合わない人は自然と離れ、理念に共感し、現実も理解した人が残る。 そうした選別機能を、あらかじめ採用設計の中に組み込んでおくことが、結果的に定着率を高め、組織への信頼感を育てることにつながります。

5. 採用プロセスに現場管理者を巻き込む

採用活動が人事や経営層だけで完結している場合、入職後の現場で「こんな人、誰が採用したの?」という空気が生まれかねません。 そうなると、せっかく迎え入れた新人への支援や教育にも温度差が生まれ、職場に馴染むのに時間がかかります。

理想的なのは、現場の管理者が最終面接に関与し、配属されるチームが「この人を迎えたい」と納得感を持った状態で受け入れられることです。 自分が採用の意思決定に関わったという意識があれば、教育やサポートにも自然と責任感が芽生え、「うまくいかなくても自分が見極めた人だから」と前向きに向き合う姿勢が育ちます。

これは、現場任せ・人事任せといった部門間の“押し付け合い”をなくすという意味でも重要です。採用と育成の間に分断をつくらないことが、組織と新入職員のスムーズな成長につながります。

6. 採用活動のためのリソースと予算を設計する

戦略とは、現実に実行可能なものである必要があります。 そのため、採用活動にかけられるリソース(人・時間・予算)を冷静に見積もり、どの手法をどのタイミングで実施するかを計画的に考える必要があります。

たとえば、人材紹介を使えば短期的に採用できる可能性が高いものの、1人あたり数10万〜100万円以上のコストがかかります。 一方で、SNS運用や自社ホームページによる情報発信は、金銭的コストが抑えられる一方で、継続的な運用と時間投資が必要です。 求人広告、リスティング広告、合同説明会、リファラル制度(知人・友人紹介経由の採用)など、どのチャネルをどの目的で使うかを設計し、期待できるリターンとリスクを天秤にかけて判断していきます。

| 採用活動の種類 | 特徴 |

| 人材紹介 | 短期的に成果は出やすいが1人あたり数10万〜100万円以上のコストがかかる |

| SNSや自社ホームページ | 費用が抑えられるが、成果が出るまで時間がかかる |

| 求人広告 | 人材紹介と比較して費用は抑えられるが、成果が出るまで時間がかかる |

| リスティング広告 | 人材紹介と比較して費用は抑えられるが、成果が出るまで時間がかかる |

| 合同説明会 | 一度に多くの応募者と接点を持つことができるが、集客が大変 |

| リファラル制度(知人・友人紹介経由の採用) | 知人・友人経由の採用のためマッチしやすく定着度も高いが、定期的な声掛けや時間が必要 |

限られた予算であっても、「誰に、どのように届けたいか」が明確になっていれば、無料〜低予算で実施できる手法でも十分に効果を上げることができます。

以上の視点を踏まえて採用戦略を設計すれば、「とにかく人を呼び込む」採用から、「組織の未来を託す仲間を戦略的に迎え入れる」採用へと、大きく進化させることができます。 採用とは、ただ人を集める行為ではなく、組織の理念や風土に共鳴する人と出会う仕組みを育てていく営みなのです。

採用がうまくいっているかを測る4つの視点

採用は「人を確保すること」では終わりません。本当に大切なのは、採用された人材が組織にどのような影響を与え、どれだけ調和的に機能しているかという“その後”を見つめることです。以下では、採用の良し悪しを現場から見極めるための具体的な観点について、章ごとに整理して解説します。

1. 新入職員が組織に自然に馴染んでいるか

まず注目すべきは、新しく採用された職員が、既存のチームに自然に溶け込めているかどうかです。朝礼やミーティング、業務中のちょっとしたやり取りにおいて、無理なく会話に入れているか、表情や反応に緊張感が見られないか。そうした日々の小さな兆候から、その人が職場に居場所を感じているかどうかがわかります。

もちろん、最初から完璧に馴染める人ばかりではありません。しかし、数日、数週間と過ごすうちに徐々にチームの一員としての振る舞いが見られるようになっていれば、文化的なフィットが進んでいる証拠です。逆に、時間が経ってもどこかよそよそしさが抜けなかったり、距離を感じる場面が多ければ、その人の中に「この組織の価値観とは合わない」という違和感があるのかもしれません。

2. 既存職員が教育に前向きに関わっているか

新入職員を迎え入れた後、既存の職員がどのように教育に関与しているかも重要なポイントです。もし教える側が積極的に声をかけ、知識や経験を惜しみなく伝えているようであれば、それは採用された人材が「教えたい」と思えるような存在であるということ。これは、学ぶ姿勢や受け止め方の柔軟さ、素直さなど、組織が求める特性に合致している証拠です。

一方で、教える側の職員が明らかに関与を避けていたり、「何を言っても響かない」といった諦めムードが漂っているようであれば、それは採用がうまくいっていない兆候かもしれません。新入職員の育成は、ただの業務分担ではなく、組織の文化を共有し、未来をつくる営みです。そこに楽しさや期待が伴っているかどうかは、現場の空気を読み解くうえで欠かせない視点です。

3. 中核人材が急に離職していないか

採用活動を通じて新しい人材を迎えた後、これまで中心となって組織を支えてきた職員が突然退職の意思を示すことがあります。こうしたケースでは、「新しい風が入ったことで、これまでのバランスが崩れた可能性があるのでは?」と立ち止まって考える必要があります。

例えば、新たに入った職員の言動が既存メンバーの価値観と相容れなかったり、組織として問題に気づいていながら見過ごしていたりすると、長年頑張ってきた人が「自分が大切にしていた職場の雰囲気が変わってしまった」と感じてしまうことがあります。結果的に、それが離職という選択に結びついてしまえば、採用活動の本来の目的─すなわち組織の前進─とは逆の結果になってしまうのです。

4. 管理者が疲弊していないか

採用後に、管理者が新人対応で著しく疲弊しているようであれば、それは採用の過程に何らかの誤りがあった可能性を示しています。たとえば、採用された職員が組織のルールに従わなかったり、シフト調整に非協力的であったり、訪問先でのクレームが頻発するような状況になれば、当然、管理者の負担は増加します。

管理者が「一から十まで見なければならない」「何を言っても改善されない」と感じている状態では、マネジメントの本質的な役割を果たせなくなります。これは、単に新人の問題というよりも、そもそもその人物が組織に合っていなかったという「採用のズレ」が原因であることが多いのです。疲弊の影に採用の失敗が隠れていないか、注意深く見守ることが求められます。

おわりに

人材マネジメントの出発点は、採用にあります。

「採用がうまくいっている」とは、単に目標人数を満たすことではなく、組織の未来に貢献できる人材を見極め、迎え入れられたかどうかで判断されるべきです。

現場で一緒に働く人々の満足度や、管理者の負担、中核人材の離職率といった“現場の声”が、採用の良し悪しを物語っています。

採用は、単なるスタートではなく、「組織づくり」の最初の意思決定。 その精度を高めることこそが、強くしなやかな組織を育てる土台となります。

便利な資料を今すぐダウンロード

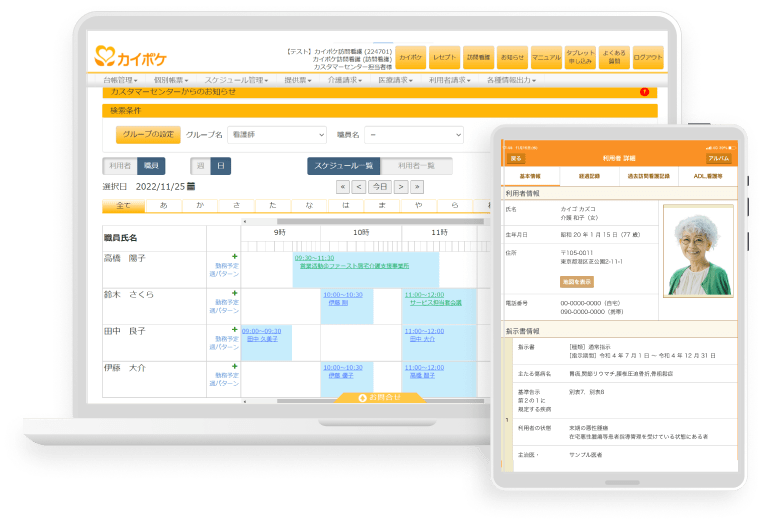

必要な機能がオールインワン