訪問看護の指導監査とは?経営者・管理者が押さえるべきポイントを介護経営コンサルタントが解説!

公開日: 更新日:

株式会社アースソリューション 寺崎 芳紀

明治大学政治経済学部卒業後、都内信用組合やスポーツ関連流通会社を経て、ベンチャー企業に参画し取締役営業部長に就任。その後大手介護事業会社にて数多くの介護事業所開発や運営に携わる。現在は株式会社アースソリューション代表として、経営コンサルタントとして介護事業会社を中心にしたコンサルティングサービスなどを行う。

目次

訪問看護ステーションの安定運営には、ケアの質向上だけでなく、法制度や規制への理解も欠かせません。中でも「指導監査」は、多くの事業者が不安を感じるテーマではないでしょうか。

訪問看護サービスは医療保険と介護保険の両方が適用されますが、近年特に注目されているのが医療保険における訪問看護の指導監査の強化です。

この記事では、厚生労働省の資料も踏まえ、医療保険における訪問看護の指導監査を中心に、その目的から具体的な確認内容、そして監査で指摘を受けないための準備まで、皆さんが知っておくべきポイントを網羅的に解説します。この記事が、指導監査への不安を解消し、自信を持って事業運営を進める一助となれば幸いです。

指導監査とは?医療保険と介護保険、それぞれの目的と位置づけ

「指導監査」という言葉は、介護保険制度と医療保険制度の双方に存在しますが、それぞれ目的や管轄が異なります。訪問看護ステーションは、両方の保険サービスを提供する特性上、双方の指導監査の対象となる可能性があるため、その違いを理解しておくことが重要です。

医療保険における訪問看護の指導監査

医療保険における訪問看護の指導監査は、健康保険法や高齢者の医療の確保に関する法律などに基づき、質の高い適切な医療サービスを提供し、医療費の適正化を図ることを目的としています。介護保険が「市町村・都道府県」が指定権者となるのに対し、医療保険の訪問看護ステーションは「厚生労働大臣(地方厚生局)」が指定権者となります。

医療保険の指導監査は、主に以下の2つの目的で行われます。

サービスの質の確保と医療の適正化

医療保険に基づく訪問看護が、国の定める基準(人員、設備、運営基準)に則って適切に提供されているかを確認し、質の高い医療の提供を推進します。診療報酬請求の適正化

診療報酬が、実際に提供されたサービス内容と時間、回数に基づいて正しく請求されているかを確認し、不正請求を防止することで、医療費の健全な運用を維持します。

介護保険における指導(行政指導)の目的と特徴

介護保険制度における「指導」は、介護保険法に基づき、介護サービスが適切に提供され、介護報酬請求が適正に行われるよう支援することを目的とします。これは、行政手続法に基づく行政指導であり、強制力はありません。文書や物件の提示・提出、質問を通じて情報を収集しますが、立入検査の権限は含まれません。

介護保険における指導の方法

介護保険の指導には、集団指導と運営指導の2形態があります。

集団指導

不正行為の未然防止のため、都道府県または市町村が主体となり、年1回以上、講習会形式やオンラインで実施されます。運営指導

各介護保険施設等に対し、サービスの質や運営体制、介護報酬請求の状況を個別に確認するものです。原則実地で、施設からの説明に基づく面談方式で行われ、オンライン実施のケースもあります。指定または許可の有効期間内に少なくとも1回以上実施され、通常は約1ヶ月前までに事前通知されます。

介護保険における監査の目的と特徴

介護保険制度における「監査」は、人員・運営基準違反、不正請求、高齢者虐待などの悪質な事案やその疑いがある場合に実施されます。

その目的は、介護保険法第76条等に基づき、事実関係を詳細に確認することです。報告、帳簿書類等の提示、関係者の出頭、質問を求めるほか、現地に立ち入って検査を行う(立入検査を含む)ことで、証拠を保全し、指定取消などの行政処分を行うための根拠を確立します。運営指導とは異なり、監査は行政機関が強制力を持って事実を確定します。高齢者虐待など緊急性の高い場合は、事前通知なしで速やかに実施されることもあります。

医療保険における訪問看護の指導監査が強化されている背景と対策

近年、医療保険における訪問看護の指導監査は、その体制が大きく見直され、強化が進められています。この背景には、訪問看護を取り巻く現状の変化があります。

訪問看護事業所の急増と医療費への影響

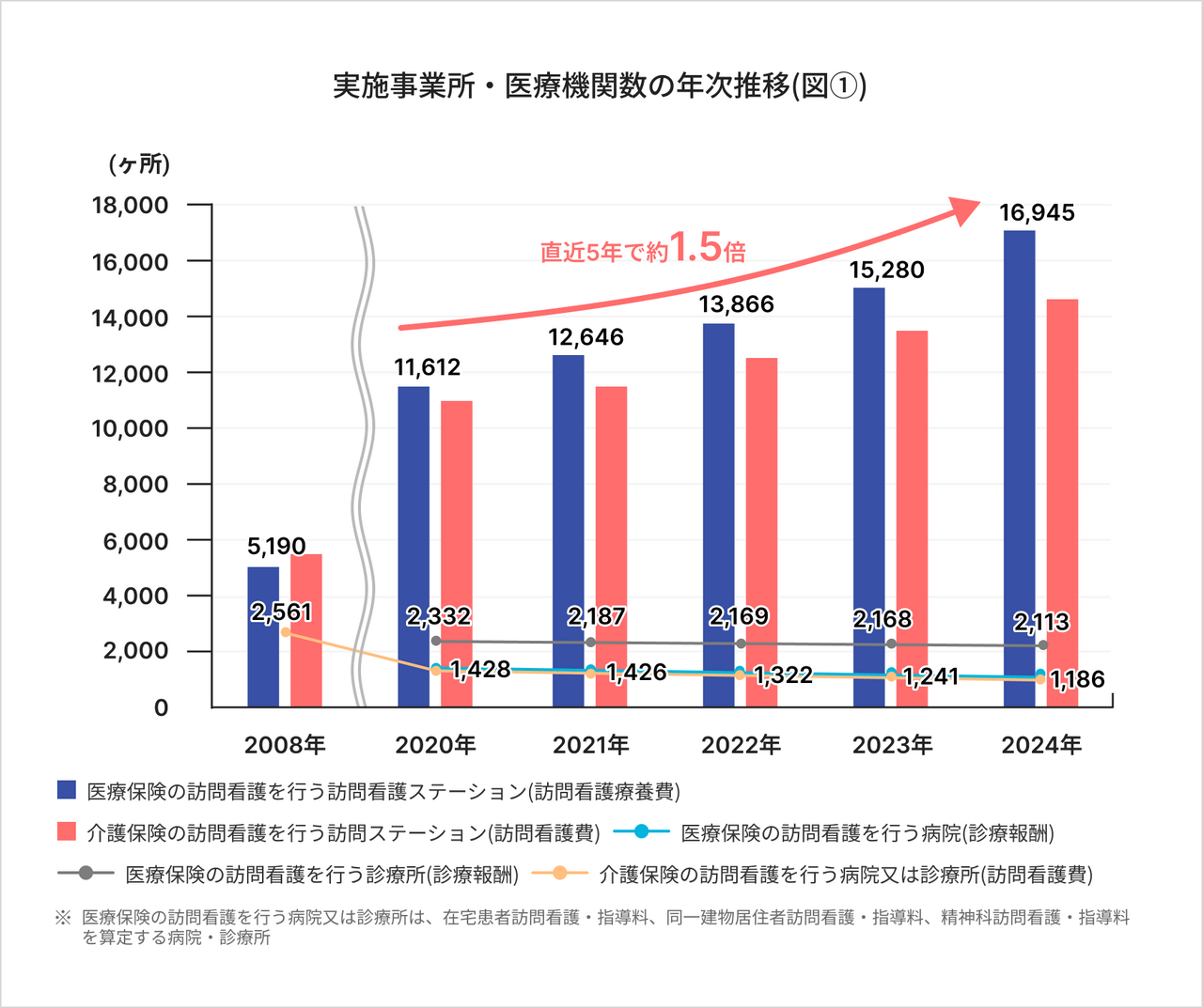

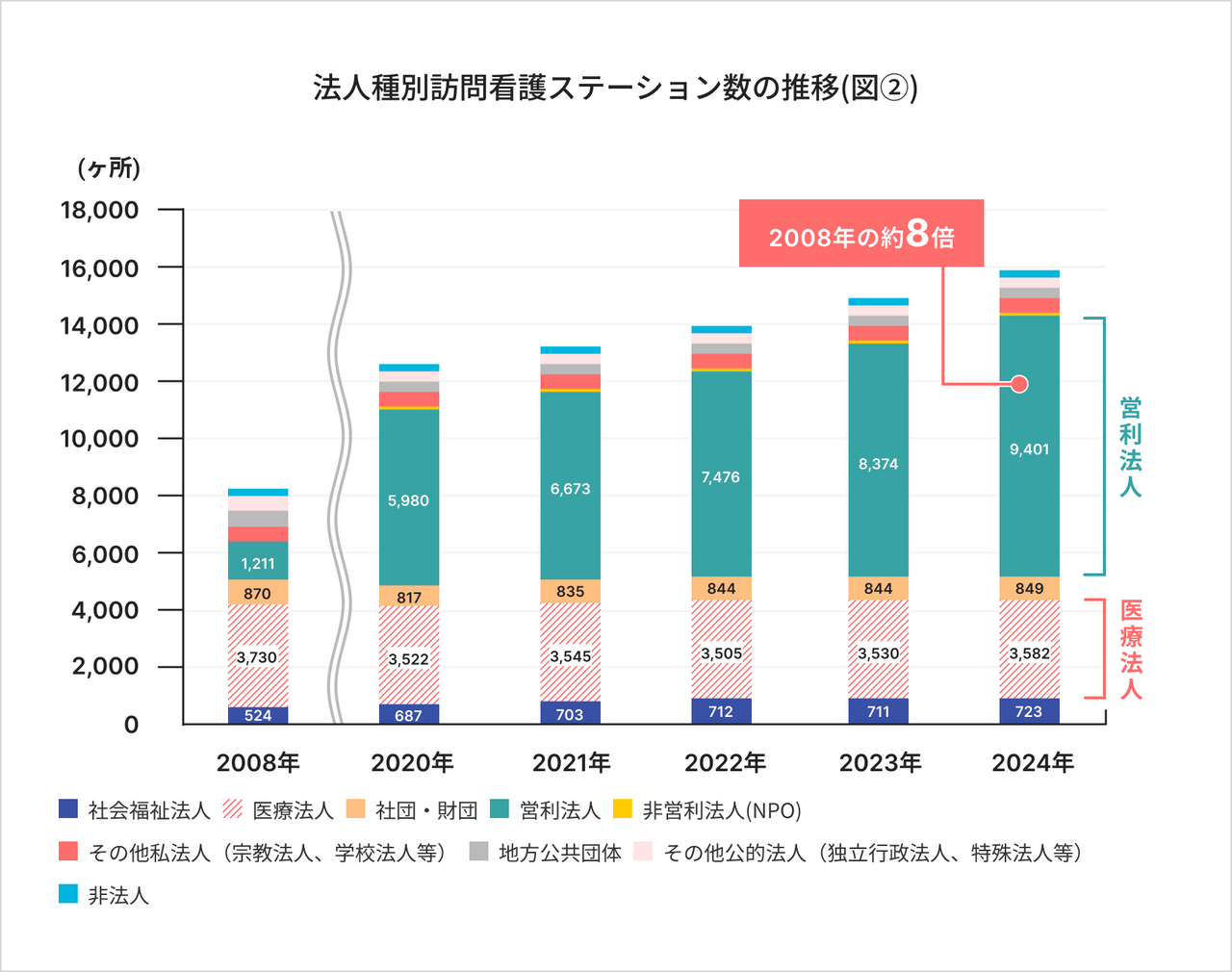

訪問看護事業所の数は近年著しく増加しており、請求を行う事業所は約17,000か所に達しています。特に、営利法人の事業所の増加が顕著です。(参考:図①②)

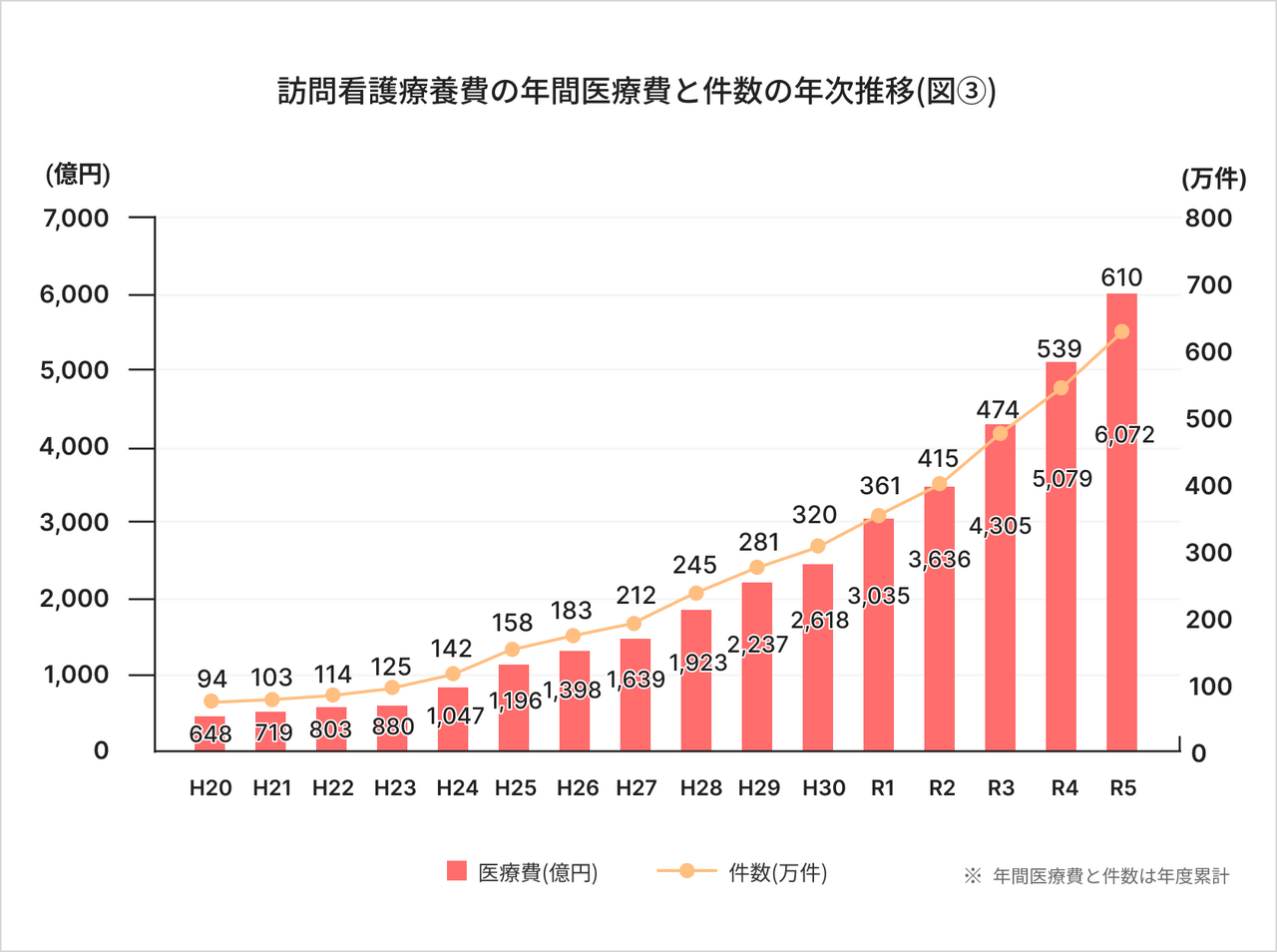

平成20年から令和5年までの15年間で、医療保険の訪問看護療養費の算定件数は約6.5倍に、年間医療費は約9.4倍(648億円から6,072億円)に急増しています。(参考:図③)

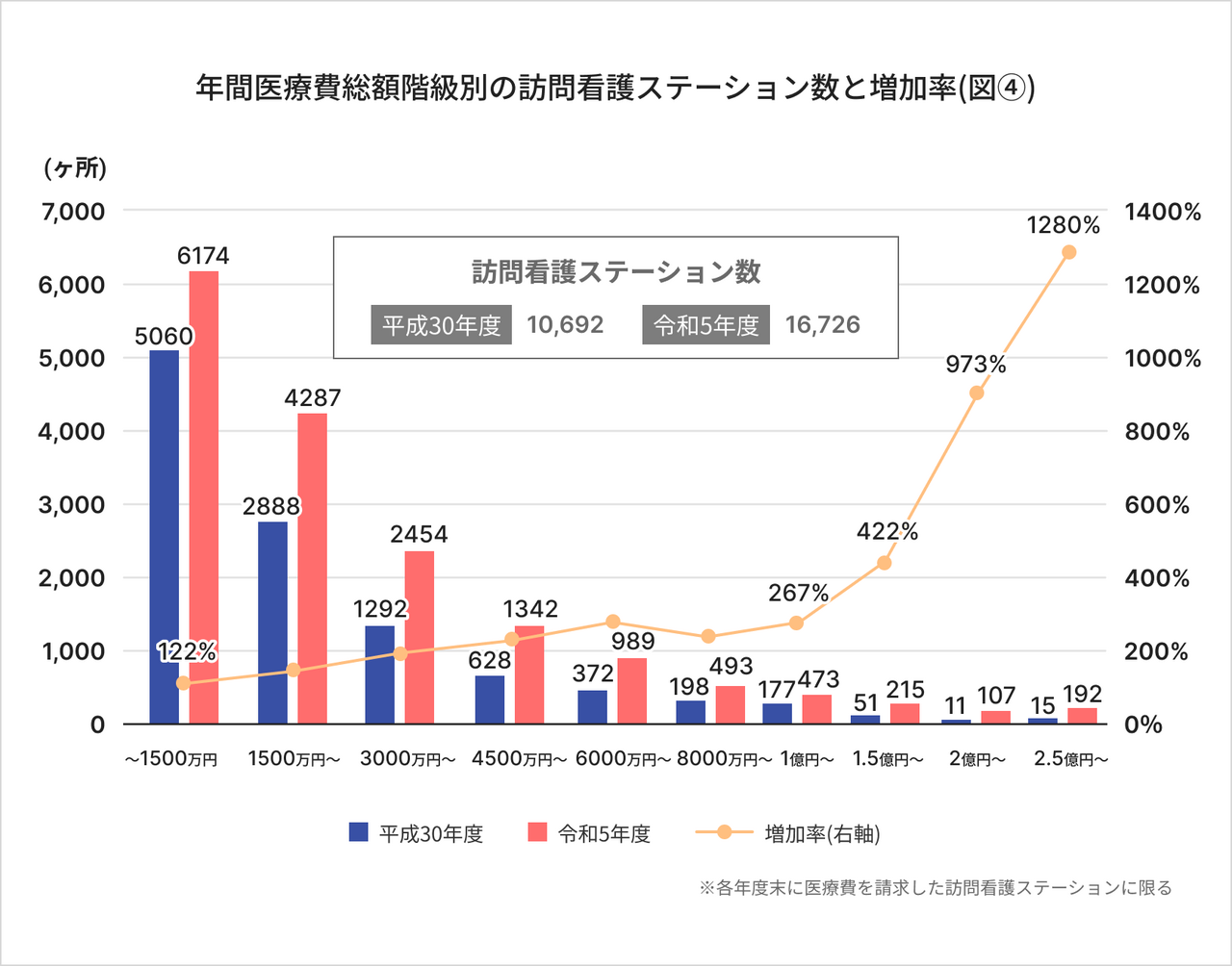

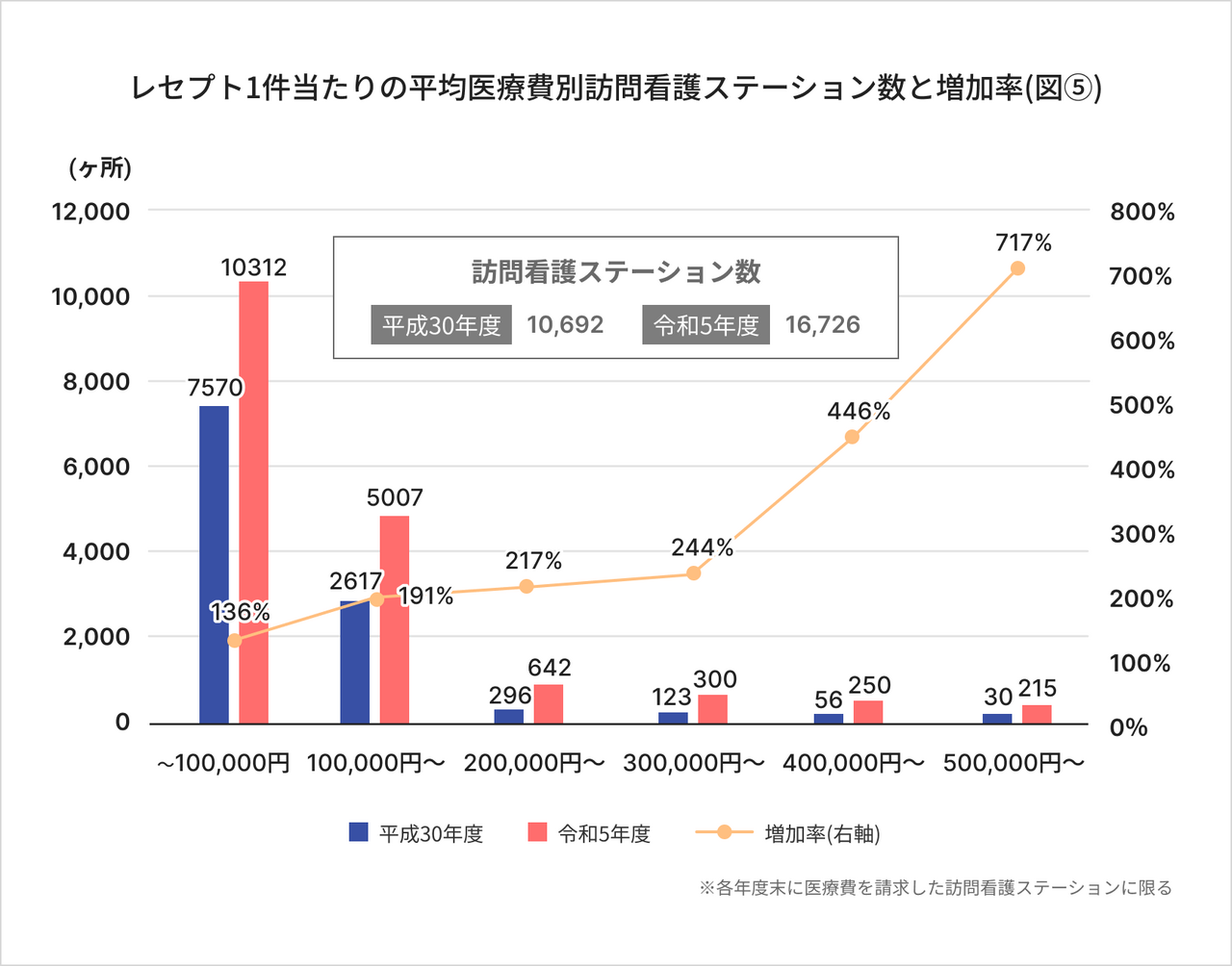

この医療費急増の背景には、年間医療費の総額が大きいステーションほど増加率も大きく、例えば年間医療費2.5億円以上の訪問看護ステーションの増加率は1280%に達しています。また、レセプト1件あたりの平均医療費が高い訪問看護ステーションほど増加率が大きく、特に50万円以上のステーションでは717%の増加率が見られます。(参考:図④⑤)

こうした状況から、「1件当たりの医療費が高額の訪問看護ステーションでは、訪問看護の日数や回数が過剰な状況となっている」ことが懸念されています。実際に、利用者の状態にかかわらず一律に回数を定めて訪問看護を行う事例があるとの報道もあります。訪問看護の日数、回数、実施時間などは、利用者の個別の状況に基づいて検討されるべきであり、漫然かつ画一的なものにならないよう、主治医との密接な連携のもとに行うべきであるという方針が示されています。

医療保険における指導監査の具体的な強化ポイント

上記のような現状と課題に対応するため、医療保険における訪問看護の指導監査は、以下の点で見直しと強化が進められています。

広域運営ステーションへの効果的な指導の新設

高額請求ステーションへの個別指導強化

集団指導のeラーニング化の検討

複数の都道府県にわたって広域で運営されている訪問看護ステーションに対して、より効果的な指導を実施するため、厚生労働省本省、地方厚生(支)局及び都道府県が共同で行う「共同指導」の仕組みが新設されます。これは、従来の都道府県単位の指導では対応しきれない広域事業者の監視を強化する目的があります。

高額請求など、一定の基準に該当する訪問看護ステーションに対し、教育的な視点による指導機会を設けることが検討されています。具体的には、個別指導の選定基準に「訪問看護療養費請求書の1件当たりの平均額が高い訪問看護ステーション(ただし、取扱件数の少ない訪問看護ステーションは除く。)について1件当たりの平均額が高い順に選定する」という基準が追加されます。これにより、高額請求や画一的なサービス提供の懸念に対応し、適正な請求とサービス提供を促す狙いがあります。

訪問看護ステーションの受講機会と利便性を確保するため、現在講習形式で実施されている集団指導について、eラーニングによる実施が検討されます。

医療保険における指導監査で確認される主な項目

医療保険における指導監査では、主に以下の点が重点的に確認されます。これらの項目は、診療報酬の算定要件や基準に関わる重要な部分です。

訪問看護指示書

医師からの訪問看護指示書の有無、有効期間、記載内容(病名、指示期間、頻度、留意事項など)の適切性。

主治医の医師名が明確であるか。

医療保険で訪問看護を提供する根拠となる「別表第7(末期の悪性腫瘍等)」や「急性増悪等により頻回な訪問看護が必要な状態」に該当することの確認。

(参考: 令和6年度集団指導p.39|厚生労働省)

看護記録

実際に提供されたサービス内容、訪問時間、回数、利用者様の状態変化、医療機関への報告内容などが詳細かつ具体的に記載されているか。

指示書の内容に基づいた適切な看護が行われているか。

多職種連携(医師、他の医療機関、居宅介護支援事業所など)に関する記録の有無。

(参考: 令和6年度集団指導p.38|厚生労働省)

訪問看護計画書・報告書

利用者の状態に応じた個別性の高い訪問看護計画が作成されているか。

計画に沿ってサービスが提供され、その進捗や評価が報告書に適切に反映されているか。

計画書や報告書が利用者さんやご家族に説明され、同意を得ていることの記録。

(参考: 令和6年度集団指導p.37,40|厚生労働省)

診療報酬請求の適正性

訪問時間、訪問回数、加算(24時間対応体制加算、緊急訪問看護加算、長時間訪問看護加算、夜間・早朝/深夜訪問看護加算など)の算定要件を満たしているか。

特に、多頻度・長時間の訪問が医学的に必要かつ妥当であることの根拠(医師の指示書、看護記録)があるか。

医療保険と介護保険の優先順位が正しく適用されているか。

不正請求(架空請求、水増し請求など)がないか。

(参考: 令和6年度集団指導p.33,P.61-69|厚生労働省)

人員・設備・運営基準

看護師、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士などの適切な人員配置がされているか。

管理者の要件を満たしているか。

緊急時連絡体制、医療安全対策(ヒヤリハット報告、事故対応など)、感染症対策が適切に講じられているか。

苦情処理体制の整備と記録

(参考: 令和6年度集団指導p.23-52|厚生労働省)

これらの項目は、診療報酬の算定要件や、訪問看護ステーションの運営基準に関わる非常に重要な部分です。特に、高額請求や訪問回数の多さが指摘される背景から、「医学的妥当性」や「個別性」が客観的に証明できる書類の整備が強く求められます。

指導監査で指摘を受けないための準備

医療保険における訪問看護の指導監査で指摘を受けず、円滑に運営を続けるためには、日頃からの適切な準備が不可欠です。

日常的な書類整備の徹底と確認

「いつ指導が入っても大丈夫」 な体制づくりを目指し、日々の業務で必要な書類を正確に作成・保管しましょう。

訪問看護指示書・特別訪問看護指示書など

医師からの指示書は、指示日、指示期間、記載内容、押印を定期的に確認します。特に医療保険適用に関わる「別表7」「頻回に訪問看護が必要な理由」などの該当要件は常にチェックしましょう。

看護記録

サービス内容、時間、利用者さんの状態変化、医療機関への報告を詳細かつ具体的に記載します。なぜその訪問が必要だったのかが客観的にわかるよう記録し、多職種連携の内容も忘れずに残しましょう。

訪問看護計画書・報告書

利用者個々に合わせた個別性の高い計画を作成し、サービスがそれに沿って提供されているか定期的に確認します。計画と実績の乖離がないか、変更時は根拠と主治医との連携記録を。利用者・ご家族への説明と同意の記録も必須です。

訪問看護療養費明細書(レセプト)と根拠書類の突合

請求内容と、指示書、看護記録、計画書・報告書などの根拠書類の整合性を常に確認しましょう。特に加算の算定要件や時間の正確性を細かくチェックします。

勤務表・出勤簿

勤務時間と請求内容に齟齬がないか確認します。人員基準を満たしているかの確認もされるため、正確な記録が必須です。

重要事項説明書・契約書

利用者・ご家族への説明内容の適切性と同意の確実な証明が必要です。説明日とサービス開始日の不整合がないよう、日付や署名をしっかり確認しましょう。

■すぐ使える!【重要事項説明書のひな形】をご用意しています。

>>今すぐ無料でダウンロードする

内部監査・自己点検の実施

定期的に事業所内で自主的な監査や点検を行うことで、課題を早期に発見し、改善することができます。チェックリストなどを活用し、客観的な視点で自社の運営状況を評価しましょう。

特に、厚生労働省が公開している「自己点検シート」を活用し、定期的に事業所体制をチェックすることをおすすめします。

また、東京都福祉保健局が公開している自己点検票(令和6年度指定訪問看護ステーション自己点検票)も参考になります。

法改正へのアンテナと専門家への相談

診療報酬改定や関連法規の改正は頻繁に行われます。常に最新情報を入手し、自社の運営に反映させることが不可欠です。厚生労働省や地方厚生局のウェブサイト、各種介護関連の情報サイト、業界団体からの情報などを積極的に活用しましょう。

また、不明な点があれば、士業専門家やコンサルタントに相談することも有効です。特に、制度改正への対応や、複雑な診療報酬請求の解釈などの専門的な知識が必要な場面では、プロの知見を借りることでリスクを低減できます。

まとめ

医療保険における訪問看護の指導監査は、事業所の適正な運営を促し、利用者への質の高いサービス提供を保証するための重要な機会です。特に、近年の医療費増大や不正請求への懸念から、その目が厳しくなっていることを認識し、日頃からの準備と正しい知識を持つことで、自信を持って臨むことができます。

この記事で解説したポイントを押さえ、日々の業務を着実に遂行していくことで、指導監査を乗り越え、さらなる事業の発展につなげていただければ幸いです。

最後までお読みいただきありがとうございました。

便利な資料をダウンロード

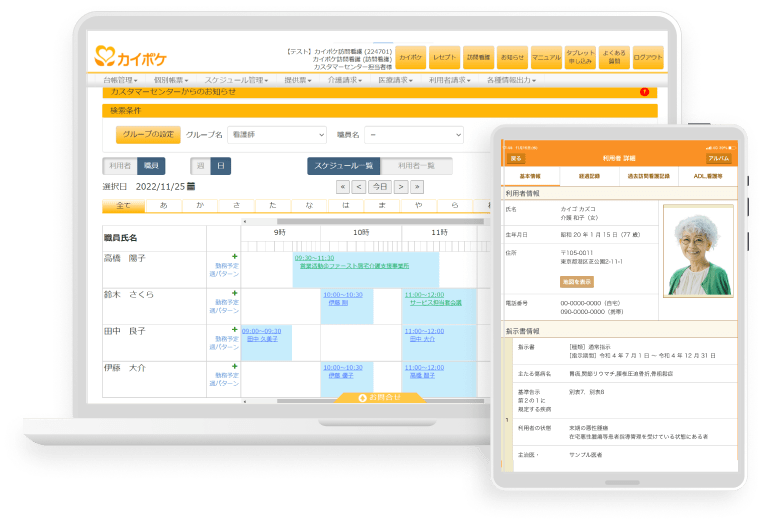

電子カルテや医療・介護レセプトなら カイポケ訪問看護

無料のデモ体験や詳しい資料をご覧になりたい方は

こちらからお申し込みください

必要な機能がオールインワン