訪問看護ステーションの共同・個別指導 選定基準と準備すべき必要書類とは

公開日: 更新日:

株式会社アースソリューション 寺崎 芳紀

明治大学政治経済学部卒業後、都内信用組合やスポーツ関連流通会社を経て、ベンチャー企業に参画し取締役営業部長に就任。その後大手介護事業会社にて数多くの介護事業所開発や運営に携わる。現在は株式会社アースソリューション代表として、経営コンサルタントとして介護事業会社を中心にしたコンサルティングサービスなどを行う。

目次

訪問看護ステーションを運営する経営者・管理者の皆様、日々の業務本当にお疲れ様です。

前回は、今後さらに強化される医療保険の指導監査の概要について解説しました。

今回は、その中でも特に重要度が高い「共同指導」と「高額請求を理由とする個別指導」に焦点を当てます。

これらの指導は、厚生労働省保険局からの通知に基づき、明確な選定基準と厳格な手続きによって実施されます。本記事では、最新の通知内容に沿って、指導対象となるステー ションの選定基準、そして実際に指導を受ける際に準備すべき書類について徹底解説します。

※本記事は、2025年9月16日の厚生労働省の通知をもとに執筆しております。法令・通知の内容を一般的に説明したものであり、適用判断を保証するものではありません。通知の解釈は、必ず主管部局(自治体等)へお問い合わせいただきますようお願いいたします。

共同指導と個別指導(高額)の選定基準

指定訪問看護事業者に実施される共同指導と個別指導は、それぞれ異なる通知と指導要綱に基づき、明確な基準で対象が選定されます。

指定訪問看護事業者等に対する共同指導の選定基準

共同指導は、厚生労働省が主体となって地方厚生(支)局や都道府県と協力して行う指導であり、特に「効果的・効率的な指導」および「特に共同指導が必要な理由」に基づいて候補が選定されます。

共同指導の候補となる基準

主に以下の2つのカテゴリーに基づき選定されます。

効果的・効率的な指導の観点から選定するもの

指導歴と内容の勘案: 過去の指導歴を踏まえ、指定訪問看護の内容などを勘案し、適切と認められるステーション。

レセプト規模による選定: 訪問看護療養費明細書(レセプト)の平均額に訪問看護レセプトの平均件数を乗じた値が大きいステーションが候補となります。

特に共同指導が必要な理由があるもの

指導要綱に該当する事由があり、特に共同指導が必要と認められるステーション。

前年度までの4年間に共同指導または監査を実施されたステーション。

前年度までの4年間に都道府県個別指導を実施されたステーション。

1か月当たりの訪問看護の請求件数が、各保険者区分(社保分、国保分、後期分)を合わせて30件未満のステーション。

平均額の超過: 訪問看護レセプト1件当たりの平均額が、都道府県の平均額を超えること。

上位1%の範囲: かつ、訪問看護ステーションの総数の上位より概ね1%の範囲に位置すること。

前年度までの4年間に共同指導または監査を実施されたステーション。

前年度までの4年間に都道府県個別指導を実施されたステーション。

1か月当たりの訪問看護の請求件数が、各保険者区分を合わせて10件未満のステーション。

(※共同指導の除外基準の「30件未満」とは異なります。)主体・実施の決定: 共同指導の実施主体となり、指導の取扱いについて通知を発出。指導の実施時期や対象となるステーションの数を決定します。

選定の協議: 都道府県の選定委員会で選定された候補について、指導日の3か月前までに選定協議を受けます。

通知: 指導実施通知および指導結果通知を訪問看護ステーションに通知します。

事後措置の確認: 改善報告書や返還金関係書類の写しを受け取り、その内容を確認します。

書類提出の督励: 訪問看護ステーションに対し「訪問看護ステーションの現況」(別紙)の提出を求め、提出されない場合はその督励を行います。

利用者名の通知: 指導実施用レセプトに係る利用者名(合計30人分)を、指導日の1週間前と前日に分けて訪問看護ステーション宛てに通知します。

事後措置の受付・確認: 改善報告書や返還金関係書類を受け付け、点検・確認後、速やかに医療指導監査室に送付します。また、返還に関する審査支払機関及び保険者との調整を行います。

候補の選定: 選定委員会において、共同指導の対象候補となる訪問看護ステーションを選定します。

選定協議の実施: 選定した候補について、必要な書類(レセプトの写し等)を添付し、指導日の3か月前までに医療指導監査室に選定協議を行います。

レセプトの収集: 選定協議用および指導実施用の訪問看護レセプトの収集等を行います。

訪問看護レセプトの写し: 10人分程度の連続した2か月分のレセプトの写しが必要です。原則として都道府県の1件当たりの平均額を上回るものを含める必要があります。

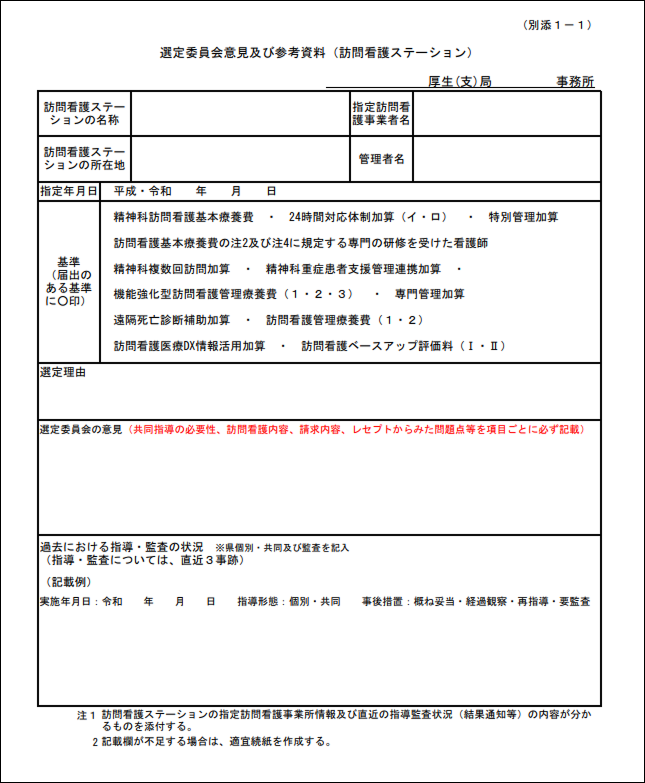

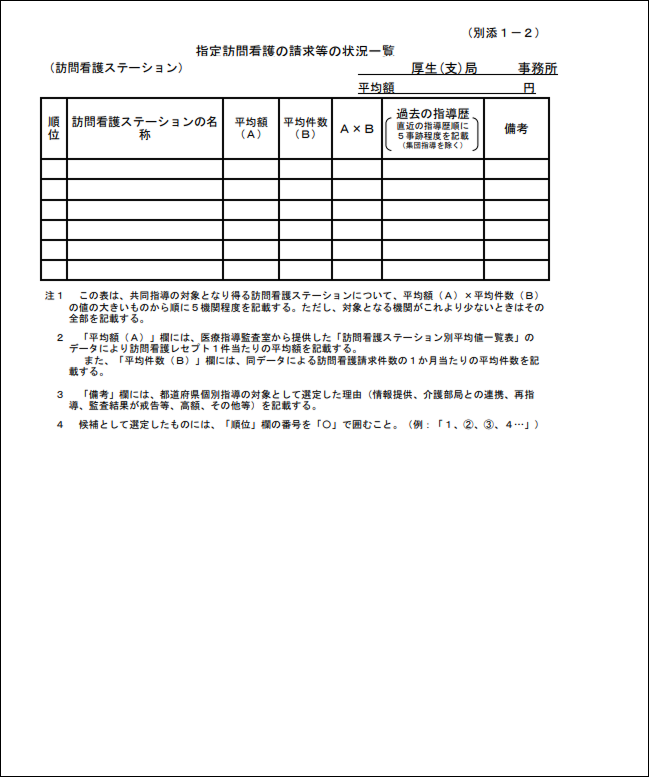

別添1-1及び別添1-2: ステーションの指定情報や直近の指導監査状況、請求等の状況一覧(平均額×平均件数の値が大きいもの等)が分かる資料。

共同指導が必要な理由を判断できる客観的な資料: 特に共同指導が必要な理由がある場合に添付します。

職員情報: 従事者の履歴書、雇用契約書、看護師等の免許証の写し(直近1年以内に退職した者を含む)。

勤務管理: 従事者の勤務表及び職務分担表、出勤簿(又はタイムカード)(直近1年分程度)。

管理記録: 事業日誌等、利用申込み状況及び職員毎の業務の実施状況がわかる書類(直近1年分程度)。

研修記録: 管理者の研修修了証、従業者の研修に関する記録(計画書、修了証、内容資料等)(直近1年分程度)。

その他運営: 運営規程、設備及び備品台帳、月間及び年間の事業計画表及び事業実施状況表など。

虐待防止: 虐待防止検討委員会の開催に係る資料、虐待防止指針及び虐待防止研修計画書。

領収証/明細書: 費用の細目を記載した領収証及び明細書の様式(未記載のもの)。

控: 領収証(控)、明細書(控)(保存している場合)(直近1年分程度)。

帳簿: 利用者ごとの基本利用料徴収に係る帳簿、利用者ごとの内訳のある日計表等(直近1年分程度)。

返戻通知: 審査支払機関からの増減点返戻通知に関する書類(直近1年分程度)。

- 別紙「訪問看護ステーションの現況」:地方厚生(支)局事務所等への提出が求められる書類です。ステーションの概要(様式1)や職員概要(様式2)が含まれ、原則として電子媒体(Word、Excel等)で作成し提出が必要です。

データで選定されることを認識する: 平均額や請求件数のデータは、行政側が指導対象を選定する最も重要な根拠です。請求内容が医学的に妥当であり、記録と請求が一致しているか常にチェックすることが大切です。

書類の「完璧な整合性」を目指す: 指導では、指示書、記録書、計画書、そしてレセプトの間に一貫性があるかが細かくチェックされます。訪問の必要性や加算の根拠が、すべての書類について客観的に証明できる状態を保ちましょう。

膨大な必要書類リストを「チェックリスト」化する: 別添2に記載された必要書類のリストを基に、日頃から書類の保管場所や最新版の有無を確認しておくことで、指導決定後の準備期間を有効に活用できます。

共同指導の候補からの除外基準

以下のいずれかに該当する訪問看護ステーションは、原則として共同指導の候補から除外されます。

指定訪問看護事業者等に対する高額を理由とする都道府県個別指導の選定基準

この個別指導は、レセプト1件当たりの平均額が高いことを理由として行われるもので、対象となるステーションに対し、指定訪問看護の取扱いと療養費の請求に関する事項の周知徹底を図ることを主眼としています。

個別指導(高額)の選定基準

指導対象となる高額訪問看護ステーションは、以下の2つの条件を満たすことで選定されます。

個別指導(高額)の候補からの除外基準

以下のいずれかに該当する訪問看護ステーションは、高額を理由とする個別指導の候補から除外されます。

指導の実施体制と各機関の役割

共同指導および個別指導の実施体制において、厚生労働省、地方厚生(支)局、および都道府県は、それぞれ明確な役割と責任を担っています。特に共同指導は、複数の機関が連携して進めるため、その役割分担の理解が重要です。

厚生労働省(保険局医療課長及び医療指導監査室)の役割

厚生労働省は、共同指導の実施主体として、指導全体の中心的な役割を果たします。

地方厚生(支)局事務所等の役割

地方厚生(支)局事務所等は、共同指導が効率的、効果的に実施されるよう、都道府県とともに協力を求められる立場にあります。

都道府県の役割

都道府県は、地方厚生(支)局事務所等と同様に共同指導の実施に協力を求められます。特に、指導対象となるステーションの選定において重要な役割を担います。

(参考:令和7年度に実施する指定訪問看護事業者等に対する共同指導に係る取扱いについて(p1-7)|厚生労働省)

上記で解説した共同指導と個別指導について、その違いを以下の表にまとめましたので、ご確認ください。

| 項目 | 共同指導(厚生労働省との共同実施) | 個別指導(主に都道府県による実施) |

| 実施主体 | 厚生労働省保険局医療課長が主体となり、地方厚生(支)局事務所等および都道府県の協力を求めて行う。 | 都道府県が主体となり実施する(高額請求ステーションに対する個別指導の場合)。 |

| 選定の根拠 | レセプト平均額 × 平均件数が大きいステーション、または特に共同指導が必要な理由があるステーションが候補となる。 | 1件当たりの平均額が都道府県平均を超え、かつ**総数上位概ね1%**の範囲が選定対象となる。 |

| 指導の目的 | 効果的・効率的な指導の観点から、指定訪問看護の内容等を勘案し、適切な指導を行う。 | レセプト1件当たりの平均額が高いことを認識させ、指定訪問看護の取扱いと療養費請求に関する事項の周知徹底を図ることを主眼とする。 |

| 選定の規模 | 別途通知される数の2倍程度を候補として選定協議を行う。 | 指導要綱の事由全体で、訪問看護ステーションの1%程度を実施する。 |

| 除外基準 (請求件数) | 1か月当たりの請求件数が合計30件未満のステーションは候補から除外して差し支えない。 | 1か月当たりの請求件数が合計10件未満のステーションは候補から除外して差し支えない。 |

| 指導方法 | 原則として、関係書類を閲覧し、個別に面接懇談方式により行う。 | 原則として、関係書類を閲覧し、個別に面接懇談方式により行う。 |

| 準備書類 | 別添2に定める多岐にわたる書類(30人分の患者記録、職員・運営・会計に関する詳細な書類)が必要となる。 | 共同指導に係る通知を準用するが、指導は「訪問看護記録書その他の関係書類を閲覧」し行う。 |

※別添2:「令和7年度に実施する指定訪問看護事業者等に対する共同指導に係る取扱いについて(P7-8)|厚生労働省

指導に必須!準備すべき必要書類の全容

指導(共同指導や個別指導)が決定した後、訪問看護ステーションに準備を依頼される書類は多岐にわたり、その量は膨大です。「いつまでに、何を、どこまで準備するか」を把握しておくことが、指導で慌てないための鍵となります。

選定協議の際に提出が必要な書類(都道府県が収集)

これらの書類は、指導対象を決定するための選定協議の際に、都道府県が医療指導監査室に提出するために収集するものです。指導対象となるステーションは、レセプトの平均額や請求件数、過去の指導歴などを基に選定されます。

別添1-1及び1-2の様式について、厚生労働省通知には以下のように示されております。

(引用:「令和7年度に実施する指定訪問看護事業者等に対する共同指導に係る取扱いについて(P5-6)|厚生労働省)

指導実施時(当日持込み・事前提出)に準備を依頼される書類等

指導が決定した後、訪問看護ステーションに準備が依頼される書類は、「別添2」に一覧化されており、以下のカテゴリーに分けられます。

利用者(患者)記録等(指導対象30人分)

指導日の1週間前と前日に通知される合計30人分の利用者(患者)に係る全ての記録を準備します。電子データで持参する場合は、自前で電子機器及びソフトウェアを準備することが条件となります。

| 項目 | 詳細 |

| 指示書 | 訪問看護指示書、精神科訪問看護指示書 |

| 記録書 | 訪問看護記録書、精神科訪問看護記録書 |

| 計画書・報告書 | 訪問看護計画書、精神科訪問看護計画書、訪問看護報告書、精神科訪問看護報告書 |

| 契約関連 | 説明文書、同意書、利用申込書(契約書等) |

| 提供票 | サービス提供票 |

従事者及び管理運営に関する書類

直近1年分程度(一部を除く)の管理運営に関する記録の準備が必要です。人員基準や適切な運営体制が確認されます。

請求及び会計に関する書類

診療報酬請求が適切に行われているか、金銭の収受が正しく管理されているかを確認するための書類です。

事前提出必須の書類

まとめ

指導の不安を払拭し、日々の備えを万全に

医療保険における訪問看護の共同指導と個別指導は、単なる「指導」という名称に留まらず、ステーションの適正な運営と診療報酬請求の妥当性を厳しくチェックする場です。特に「レセプト規模が大きい」「平均額が高い」というデータに基づいて選定されることを知っておけば、指導対象となる可能性の高いステーションは、日頃から以下の点を徹底して備えることができます。

指導監査への備えは、訪問看護ステーションの安定した運営に不可欠です。もし、これらの対策でお困りのことや、より専門的な視点からのアドバイスが必要と感じられましたら、一度専門家にご相談いただくのも良いかもしれません。貴社の状況に合わせた具体的なサポートを通じて、指導監査を乗り越え、事業のさらなる発展へと繋げていきましょう。

最後までお読みいただき、誠にありがとうございました。

(出典)厚生労働省保険局

令和7年度に実施する指定訪問看護事業者等に対する 共同指導に係る取扱いについて

指定訪問看護事業者等に対する高額を理由とする 都道府県個別指導の取扱いについて

便利な資料をダウンロード

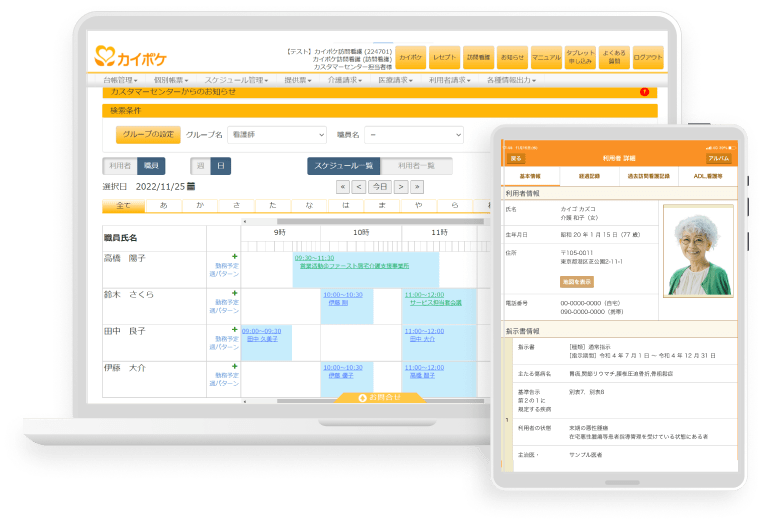

電子カルテや医療・介護レセプトなら カイポケ訪問看護

無料のデモ体験や詳しい資料をご覧になりたい方は

こちらからお申し込みください

必要な機能がオールインワン