訪問看護の運営指導(実地指導)対策はチェックリストと対策ガイドを活用しましょう!

公開日: 更新日:

この記事は2024年11月時点の情報をもとに執筆しています

株式会社エス・エム・エス カイポケ訪問看護マガジン編集部

看護師や介護事業所の運営経験者、訪問看護の請求ソフトや電子カルテの導入支援経験者など、医療や介護、訪問看護の現場理解が深いメンバーが在籍。訪問看護ステーションの開業、経営、日々の看護業務に役立つ情報を発信します。

目次

訪問看護事業は、介護保険法や健康保険法等を遵守して運営を行うことが求められており、行政によって適切な運営がなされているかどうかを「運営指導(実地指導)」にて確認されます。

この運営指導(実地指導)の際に、運営基準や請求のルール等に違反していることが判明した場合、報酬の返還と指定の効力の一部停止、指定の取消などの行政処分に至ることもあります。

今回は、運営指導(実地指導)の概要や流れ、実地指導対策として活用できるチェックリストについて解説していきますので、訪問看護ステーションの経営者や管理者の方はぜひご一読ください。

実地指導(運営指導)とは?

行政は、介護事業所に対して運営の適正化を図る目的で指導を行わなければならないことが法令で定められています。

この「指導」は、「集団指導」と「運営指導」の2種類に分けられます。「運営指導」は、以前「実地指導」と呼ばれていましたが、オンラインで一部の指導を行う場合もあることから「運営指導」という名称に変更されました。

「集団指導」は、正確な情報の伝達・共有による不正行為等の未然防止を目標として、1年に1回以上実施されます。

「運営指導」は、介護保険施設等ごとに、介護サービスの質、運営体制、介護報酬の請求状況等を確認するため、原則、指定の有効期間である6年間に1回以上実地にて実施されます。

運営指導の流れ

それでは、運営指導の流れや、監査・行政指導との違いについて解説します。

①運営指導実施の通知が届く

通常、実施予定日の1か月以上前までに、行政から運営指導の実施についての通知が届きます。

②書類を準備する

事前提出が求められる書類と当日準備しなくてはいけない書類が通知に記載されているので、事前提出書類を準備して、指定された期日までに提出します。また、当日必要となる書類について、ファイリングされているのかを確認します。

③運営指導当日に対応する

運営指導の当日は、行政の担当者が事業所に来て、適切な事業所運営・報酬請求を行っているのかを確認されます。チェック項目に関して、書類を渡し、その書類の内容についての質問を受け、それに対して回答する形で進みます。

④指導結果の通知が届く

後日、運営指導の結果が届きます。運営・請求に問題がないと判断された場合は指摘・指導なしとなりますが、何らか改善が必要な事項や問題があると判断された場合は、改善指導や報告書等の提出などが通知されます。また、改善指導等に従わない場合は、指定の効力停止や指定の取り消しなどに繋がり、事業所を運営できなくなる可能性があるので注意しましょう。

監査・行政指導・行政処分とは?

それでは運営指導と関連する「監査」、「行政指導・行政処分」についても説明します。

監査

監査は、監督し検査することをいいます。介護事業における行政からの監査は、運営基準違反や介護報酬の不正請求等が認められる場合、またはそのおそれがある場合に、違反等を明確にするために実施されます。運営指導で違反等が発見され監査に切り替わる場合や虐待等の通報等により告知なしで実施される場合があります。

行政指導・行政処分

行政指導は、行政が行う指導をいい、行政処分は、行政が事業者の権利や義務に直接影響を及ぼす処分をいいます。

行政指導は、運営指導や監査により不正等の事実関係が発覚した場合に行われる指導のことを指しています。行政指導は、相手方の任意の協力によって改善を図ることも目指しています。

行政処分は、監査の結果、不正等が明らかになった場合にその内容に応じて、「報酬の返還」、「指定の効力の一部停止」、「指定の効力の全部停止」、「指定の取り消し」等の処分が決定されます。

訪問看護の運営指導で確認される内容とは

訪問看護事業所が運営指導で確認される内容は、「介護サービスの実施状況」、「最低基準等運営体制」、「報酬請求」の3つです。

①訪問看護サービスの実施状況

訪問看護の利用者に対するサービスの質を確認されます。具体的には、ケアマネジメント・プロセスに沿ったサービスの提供ができているか、利用者のアセスメントをどのように行っているかなどを確認されます。

②運営体制

訪問看護のサービスの質を確保するために最低限満たさなくてはいけない基準等を満たしているかを確認されます。具体的には、人員基準に沿った勤務体制が確保できているか、非常時の災害対策のマニュアルの用意やマニュアルに沿った訓練等が実施されているかなどを確認されます。

③報酬請求

訪問看護の介護報酬の算定や請求が実際のサービス提供に基づいて実施できているかどうかを確認されます。具体的には、実際には提供していないサービスの請求を行う架空請求を行っていないか、加算の算定要件を満たしていない請求を行っていないかを記録や請求記録などから確認されます。

運営指導の『確認文書』とは?

運営指導の際に確認を受ける記録類については、厚生労働省が『確認文書・確認項目』という資料の中で公開しています。 以下が訪問看護における運営指導時の確認文書の一覧です。

| 確認事項 | 確認文書 |

| 個別サービスの質に関する事項 | 重要事項説明書 利用契約書 サービス担当者会議の記録 サービス担当者会議の記録 居宅サービス計画 訪問看護計画 居宅サービス計画 サービス提供記録 身体的拘束等の記録(身体的拘束等がある場合) 主治の医師の指示及び居宅サービス計画に基づく訪問看護計画 訪問看護報告書 |

| 個別サービスの質を確保するための体制に関する事項 | 勤務実績表/タイムカード 勤務体制一覧表 従業者の資格証 管理者の雇用形態が分かる文書 管理者の勤務実績表/タイムカード 介護保険番号、有効期限等を確認している記録等 請求書 領収書 運営規程 サービス提供記録 運営規程 勤務体制一覧表 雇用の形態(常勤・非常勤)がわかる文書 研修計画、実施記録 職場におけるハラスメントによる就業環境悪化防止のための方針 業務継続計画 研修及び訓練計画、実施記録 感染症及び食中毒の予防及びまん延防止のための対策を検討する委員会名簿、委員会の記録 感染症及び食中毒の予防及びまん延の防止のための指針 感染症及び食中毒の予防及びまん延の防止のための研修の記録及び訓練の記録 個人情報同意書 従業者の秘密保持誓約書 パンフレット/チラシ web広告 苦情の受付簿 苦情への対応記録 市町村、利用者家族、居宅介護支援事業者等への連絡状況がわかるもの 事故に際して採った処置の記録 損害賠償の実施状況がわかるもの 虐待の防止のための対策を検討する委員会の開催状況及び結果がわかるもの 虐待の防止のための指針 虐待の防止のための研修の計画及び実績がわかるもの 虐待発生・再発防止に関する担当者を設置したことが分かる文書 |

■無料ダウンロード:訪問看護の虐待防止の取り組みガイド

運営指導の『確認項目』の内容とは?

確認文書と共に、『確認項目』についても厚生労働省が公開しています。

以下が訪問看護における運営指導時の確認項目の一覧です。

| 確認項目 | 内容 |

| 内容及び手続の説明及び同意 | 利用申込者又はその家族への説明と同意の手続きを取っているか 重要事項説明書の内容に不備等はないか |

| 心身の状況等の把握 | サービス担当者会議等に参加し、利用者の心身の状況把握に努めているか |

| 居宅介護支援事業者等との連携 | サービス担当者会議等を通じて居宅介護支援事業者等との密接な連携に努めているか |

| 居宅サービス計画に沿ったサービスの提供 | 居宅サービス計画に沿ったサービスが提供されているか |

| サービス提供の記録 | 居宅サービス計画等にサービス提供日及び内容、介護保険法第 41 条第6項の規定により利用者に代わって支払いを受ける費用の額等が記載されているか サービス提供記録に提供した具体的サービス内容等が記録されているか |

| 指定訪問看護の具体的取扱方針 | 生命又は身体を保護するため、緊急やむを得ない場合を除き、身体的拘束等(身体拘束その他利用者の行動を制限する行為を含む)を行っていないか 身体的拘束等を行う場合に要件(切迫性、非代替性、一時性)を全て満たしているか 身体的拘束等を行う場合、その態様及び時間、その際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由を記録しているか |

| 訪問看護計画書及び訪問看護報告書の作成 | 利用者の希望、主治の医師の指示、心身の状況等を踏まえているか 療養上の目標、当該目標を達成するための具体的なサービスの内容等を記載しているか 居宅サービス計画に基づいて訪問看護計画が立てられているか 利用者又はその家族への説明・同意・交付は行われているか 訪問看護報告書は作成されているか |

| 従業者の員数 | 利用者に対し、従業者の員数は適切であるか 専門職は必要な資格を有しているか |

| 管理者 | 管理者は常勤専従か、他の職務を兼務している場合、兼務体制は適切か |

| 受給資格等の確認 | 被保険者資格、要介護認定の有無、要介護認定の有効期限を確認しているか |

| 利用料等の受領 | 利用者からの費用徴収は適切に行われているか 領収書を発行しているか |

| 緊急時等の対応 | 緊急事態が発生した場合、速やかに主治の医師に連絡を行い指示を求める等の必要な措置を講じているか |

| 運営規程 | 運営における以下の重要事項について定めているか ①事業の目的及び運営の方針 ②従業者の職種、員数及び職務の内容 ③営業日及び営業時間 ④指定訪問看護の内容及び利用料その他の費用の額 ⑤通常の事業の実施地域 ⑥緊急時等における対応方法 ⑦虐待の防止のための措置に関する事項 ⑧その他運営に関する重要事項 |

| 勤務体制の確保等 | サービス提供は事業所の従業者によって行われているか 資質向上のために研修の機会を確保しているか 性的言動、優越的な関係を背景とした言動による就業環境が害されることの防止に向けた方針の明確化等の措置を講じているか |

| 業務継続計画の策定等 | 感染症、非常災害発生時のサービスの継続実施及び早期の業務再開の計画(業務継続計画)の策定及び必要な措置を講じているか 従業者に対する計画の周知、研修及び訓練を定期的に実施しているか 定期的に計画の見直しを行い必要に応じて計画の変更を行っているか |

| 衛生管理等 | 感染症の発生又はまん延しないよう次の措置を講じているか 感染症の予防及びまん延の防止のための対策を検討する委員会開催(おおむね6月に1回以上)、その結果の周知 感染症の予防及びまん延の防止のための指針の整備 感染症の予防及びまん延の防止のた めの研修及び訓練の定期実施 |

| 秘密保持等 | 個人情報の利用に当たり、利用者(利用者の情報)及び家族(利用者家族の情報)から同意を得ているか 退職者を含む、従業者が利用者の秘密を保持することを誓約しているか |

| 広告 | 広告は虚偽又は誇大となっていないか |

| 苦情処理 | 苦情受付の窓口を設置するなど、必要な措置を講じているか 苦情の受付、内容等を記録、保管しているか |

| 事故発生時の対応 | 市町村、利用者家族、居宅介護支援事業者等に連絡しているか 事故状況、事故に際して採った処置が記録されているか 損害賠償すべき事故が発生した場合に、速やかに賠償を行っているか |

| 虐待の防止 | 虐待の発生又はその再発を防止するため次の措置を講じているか ・虐待の防止のための対策を検討する委員会の定期開催及びその結果の看護師等への周知 ・虐待の防止のための指針の整備 ・虐待の防止のための研修の定期実施 上記の措置を適切に実施するための担当者を置いているか |

(参考:別添2確認文書及び確認項目|厚生労働省)

■無料ダウンロード:個別・年間研修計画のひな型(Excel)

書類は電子データで見せても問題ないの?

電子カルテを運用しているステーションでは「紙に印刷して運営指導に備える必要があるの?」という疑問が浮かぶ方もいらっしゃるのではないでしょうか。

結論から申し上げると、介護サービス事業所の記録は電子媒体による保管が認められているため「運営指導では、電子データを見せる形式で問題ない」とされています。

厚生労働省の介護保険施設等運営指導マニュアルにおいても、電磁的記録で管理されている資料においてはディスプレイ上で確認することと記載があります。

このように、電子データで保管されている資料であれば印刷したものを運営指導のために用意するという行為は不要と判断できます。ただし、管轄の行政主体から紙媒体での用意の指示がある場合は、その指示に従うようにしましょう。

指摘事項の例

実際の運営指導では、どのような指摘を受けるのか気になっている方も多いかと思います。

ここでは、2つの自治体が公開している実際の指摘事例をご紹介します。

広島県広島市の事例

広島県広島市では以下のような指摘事項が公開されています。

※一部、訪問看護以外の事業所にも共通する事例を挙げています。

| 項目 | 指摘事項 |

|---|---|

| 人員基準 | 通所介護事業所との連携において、看護師等が通所介護事業所の業務を行っている時間は訪問看護事業所の看護師等としての員数に含めてはならないにも関わらず含めており、常勤換算方法で2.5人を下回っていた事例が認められた。 |

| 雇用契約書と勤務実態が合っていない従業者及び管理者が認められた。業務内容が変更された場合は雇用契約書を取り直すか辞令書等で明記すること。 | |

| 運営基準 | 管理者及び従業者に対する研修を実施していない事例が認められた。管理者及び従業者の資質の向上のために、その研修の機会を確保し、研修受講時は記録として残すこと。 |

| 感染症が発生したにも関わらず、本市へ報告していない事例が認められた。感染症が発生した場合は、所定の様式により速やかに本市へ報告すること。 | |

| 報酬基準 | サービスの提供の実績が書類上で確認できないにも関わらず、訪問看護費を算定している事例が認められた。 |

| 主治医の判断に基づいて交付された指示書がないにも関わらず、訪問看護費を算定している事例が認められた。 | |

| 記録上のサービス提供内容と実際に請求した訪問看護費の区分に相違がある事例が認められた。 | |

| 理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士が行う訪問看護の訪問看護計画書及び訪問看護報告書の作成にあたっては、訪問看護サービスの利用開始時及び利用者の状態の変化に合わせ、少なくとも概ね3ヶ月に1回程度は看護職員(准看護師を除く)による訪問により、利用者の状態の適切な評価を行うこと。 | |

| 同時に複数の看護師等が指定訪問看護を行うことについて、利用者又はその家族等の同意を得ていないなど、算定要件を満たしていないにも関わらず、「複数名訪問加算」を算定している事例が認められた。 | |

| 利用者又はその家族等の同意を得ていないなど、算定要件を満たしていないにも関わらず、「緊急時訪問看護加算」を算定している事例が認められた。 | |

| ターミナルケアに係る計画及び支援体制について、利用者及びその家族に対して同意を得ていないにも関わらず、「ターミナルケア加算」を算定している事例が認められた。 | |

| 利用者の退院時までに、在宅での療養上必要な指導を行っているものの、その指導内容を文書により提供していないにも関わらず、「退院時共同指導加算」を算定している事例が認められた。 |

茨城県水戸市の事例

茨城県水戸市では以下のような指摘事項が公開されています。

| 項目 | 指摘事項 |

|---|---|

| 運営基準 | 重要事項説明書に「事故発生時の対応」の項目が記載されていなかった。 |

| 訪問看護計画書について以下のような事例があった。

①利用者の同意及び交付したことが確認できない ②計画書に位置付けた内容に対する評価がなされていない ③計画書の作成者の欄が未記入 |

|

| 報酬基準 | サービス提供体制強化加算について、算定要件の確認を年度末に行っていなかった。 |

(参考:令和2年度実地指導における指摘事項 |水戸市福祉部福祉指導課 指導第2係)

運営指導で指摘を受けないための準備

運営指導の流れや、どのような指摘を受けるのかをご理解いただけたかと思います。

ここからは、運営指導で指摘を受けないために事前に準備すべき対策を4つご紹介します。

チェックリスト(自己点検票)を活用し、定期的に内部監査を行う

多くの自治体で、ホームページ上に運営指導のチェックリスト(自己点検票)を公開していますので、ダウンロードして運営指導の前にチェックしておきましょう。また、運営指導にあたりチェックするのではなく、定期的に内部監査等を実施し、日ごろから事業所運営のルールについて理解し、ステーションを運営していくことが大切です。

帳票や記録をわかりやすく整理しておく

運営指導では、看護記録や請求に関する書類を確認されます。

提示を求められた書類をすぐに提示することで、スムーズに運営指導が進みますので、看護記録や請求に関する書類は、紙媒体であれば月ごとにきれいにファイリングする、電子媒体であればファイルの格納先の整理を行うことを日ごろから意識すると良いでしょう。

帳票の記載ルールの周知やチェック体制を確立する

訪問看護計画書や訪問看護報告書の項目に情報が正しく記載されていない場合や、項目の一部に記載漏れがあると、指摘を受ける場合があります。

こちらも運営指導の前にすべての記録をチェックするのではなく、日ごろから帳票の記載漏れがないようにチェックする体制を構築しましょう。

利用に関して同意が必要な項目は必ずは同意を取得し記録に残す

以下のような加算には、算定要件として「事前に利用者から加算に関する同意を得ること」が定められます。そのため、重要事項説明書等で算定する加算に関する説明を行うなど、利用者やその家族へ説明し、同意を得たことを証明する書類が保存されているかを確認しましょう。

緊急時訪問看護加算

複数名訪問加算

ターミナルケア加算

看護体制強化加算

中山間地域等における小規模事業所加算

まとめ

訪問看護ステーションの運営指導の流れや確認を受ける内容、運営指導で指摘を受けないために準備すべき4つの対策について解説しました。

運営指導は、介護保険法に基づくサービスを提供する事業所が、適正なサービス提供、事業所運営、請求ができているかどうかを行政が支援する制度です。運営基準や請求のルールを正しく理解し、日常的に法令に沿った運営体制を意識して、運営指導の通知がいつきても困らないような体制にしておくとよいでしょう。

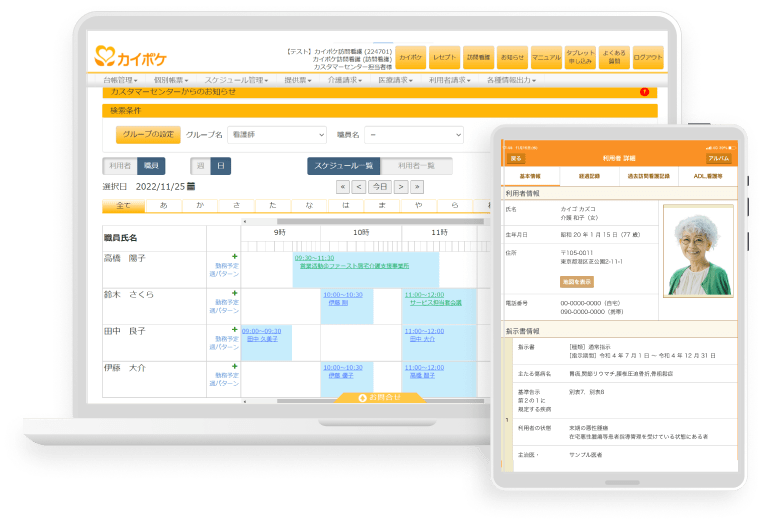

実地指導で必要になる書類は、『カイポケ訪問看護』のような電子カルテ・請求ソフトを導入しておくことで、簡単に作成、チェックすることができます。運営指導においても、該当する利用者の情報をすぐに探すことができるので、運営指導でスムーズに対応することができます。

訪問看護の記録や請求情報の管理でお困りの方は、ぜひ一度カイポケ訪問看護までお問い合わせください。

最後までお読みいただきありがとうございました。

便利な資料をダウンロード

電子カルテや医療・介護レセプトなら カイポケ訪問看護

無料のデモ体験や詳しい資料をご覧になりたい方は

こちらからお申し込みください

必要な機能がオールインワン