【2026年度診療報酬改定】訪問看護についての改定のポイント(個別改定項目の答申)

公開日: 更新日:

この記事は2026年2月13日時点の情報をもとに作成しています。

株式会社エス・エム・エス カイポケ訪問看護マガジン編集部

看護師や介護事業所の運営経験者、訪問看護の請求ソフトや電子カルテの導入支援経験者など、医療や介護、訪問看護の現場理解が深いメンバーが在籍。訪問看護ステーションの開業、経営、日々の看護業務に役立つ情報を発信します。

目次

2026年度(令和8年度)診療報酬改定に向けて中央社会保険医療協議会(以下、中医協)で検討が行われています。 この記事では、中医協で行われている議論についてわかりやすくまとめています。

訪問看護の現状

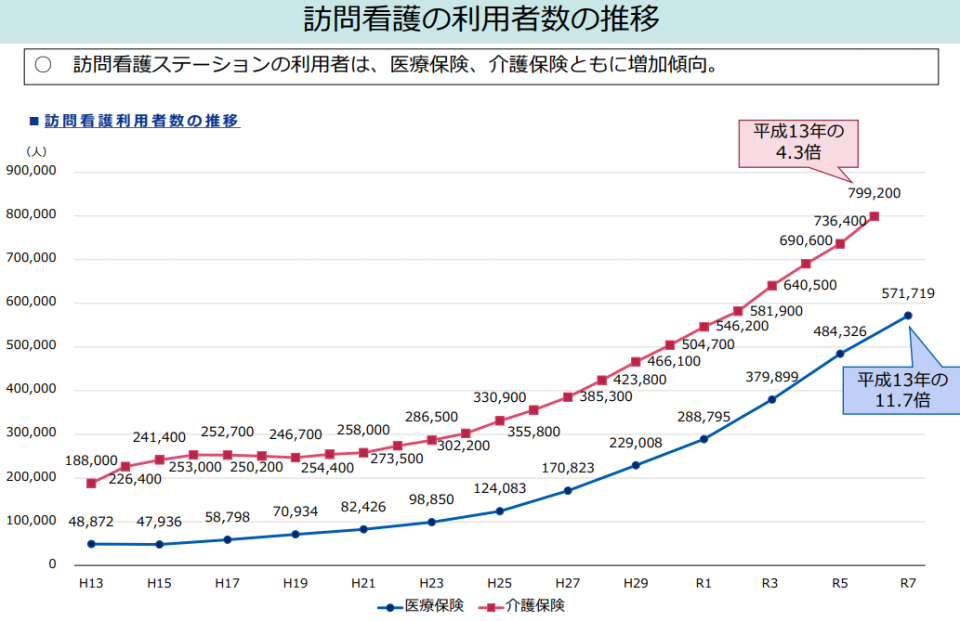

訪問看護の利用者数の推移

訪問看護ステーションの利用者数は、医療保険、介護保険ともに増加傾向にあります。

(画像引用:中央社会保険医療協議会総会(第626回)資料 在宅について(その3)p.27 より)

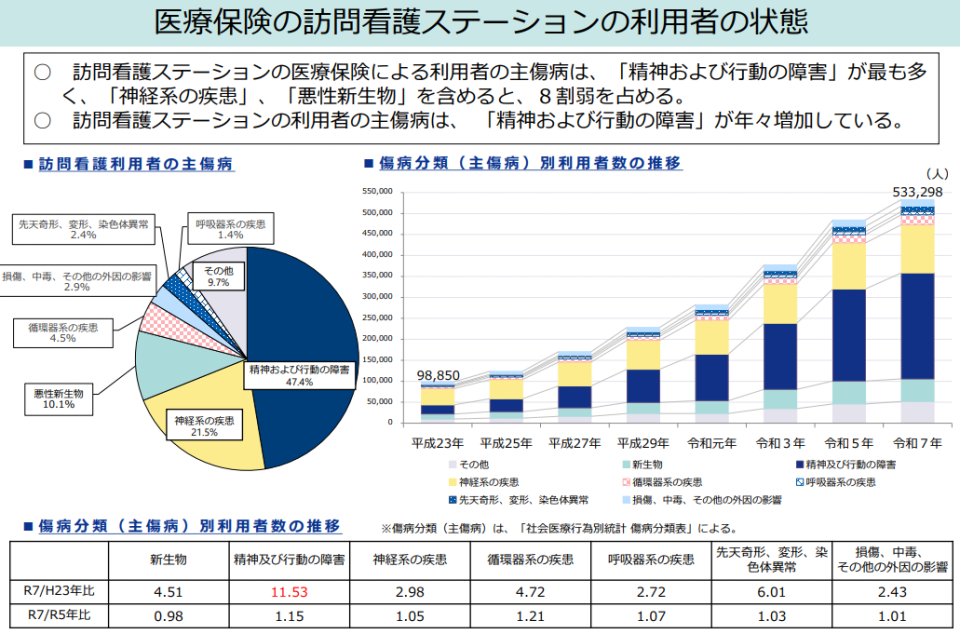

医療保険の訪問看護ステーションの利用者の状態

医療保険の訪問看護の利用者の主傷病は、「精神および行動の障害」が最も多く、年々増加しています。

(画像引用:中央社会保険医療協議会総会(第626回)資料 在宅について(その3) p.29より)

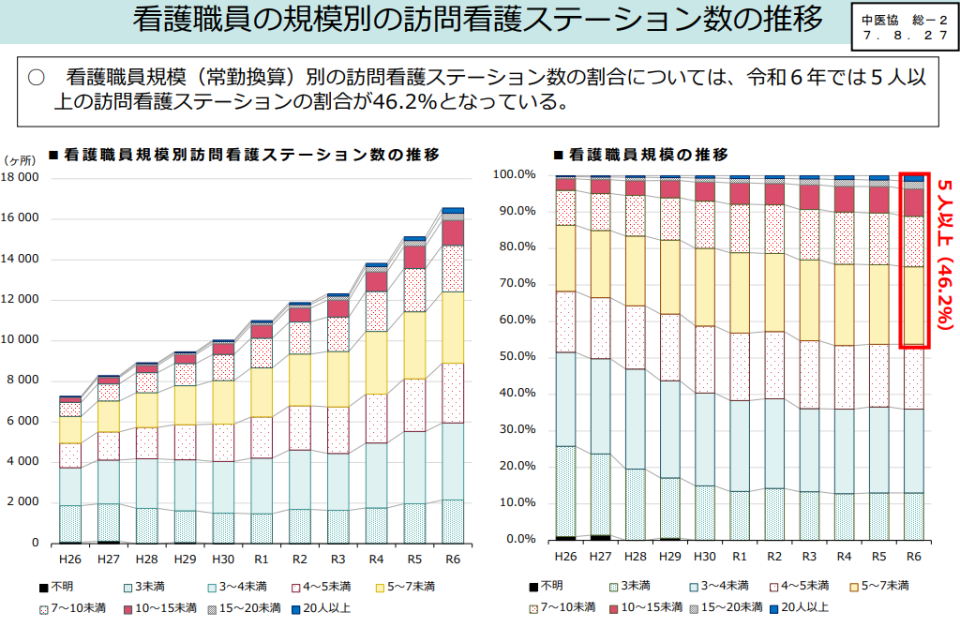

規模別の訪問看護ステーション数の推移

訪問看護ステーションの事業所数は増えており、その中でも看護職員数が『5人以上』の事業所の割合が増加しています。

(画像引用:中央社会保険医療協議会総会(第626回)資料 在宅について(その3) p.30より)

2026年度診療報酬改定についての改定のポイント(個別改定項目)

point①訪問看護管理療養費の見直し

医療機関等が直面する人件費や、医療材料費、食材料費、光熱水費及び委託費等といった物件費の高騰を踏まえた対応として、訪問看護管理療養費を引き上げる。

月の初日の訪問看護管理療養費について評価を充実する。

月の2日目以降の訪問看護管理療養費について、訪問看護管理療養費1と2を統合し施設基準の届出を不要とするとともに、1月当たりの訪問日数及び単一建物に居住する利用者数によって評価を細分化する。

難病等の重症度の高い利用者を受け入れるとともに、精神障害にも対応した地域包括ケアシステムの構築に資する精神科訪問看護に求められる機能を踏まえ、精神科訪問看護における支援ニーズの高い精神科訪問看護利用者等を受け入れ、24時間の対応を行い、地域の関係機関と連携する体制が整備されている訪問看護ステーションについて、一定の実績等を有する場合の評価を新設する(機能強化型訪問看護管理療養費4の新設)。

訪問看護管理療養費の区分の変更点

月の初日の訪問の場合

イ 機能強化型訪問看護管理療養費1:13,760円(改定前:13,230円)

ロ 機能強化型訪問看護管理療養費2:10,460円(改定前:10,030円)

ハ 機能強化型訪問看護管理療養費3:9,030円(改定前:9,030円)

ニ 機能強化型訪問看護管理療養費4:9,030円(新設)

ホ イからニまで以外の場合:7,710円(改正前:7,670円)

月の2日目以降の訪問の場合

イ 単一建物居住者が20人未満:3,010円(改正前イ:3,000円)

ロ 単一建物居住者が20人以上49人以下

(1)1月当たり訪問日数が15日以下の場合:2,510円(改定前ロ:2,500円)

(2)1月当たり訪問日数が16日以上24日以下の場合:2,310円(新設)

(3)1月当たり訪問日数が25日以上の場合:2,210円(新設)

ハ 単一建物居住者が50人以上

(1)1月当たり訪問日数が15日以下の場合:2,410円(新設)

(2)1月当たり訪問日数が16日以上24日以下の場合:2,210円(新設)

(3)1月当たり訪問日数が25日以上の場合(新設):2,010円(新設)

機能強化型訪問看護管理療養費4の施設基準

次のいずれにも該当するものであること。

(1)常勤の保健師、助産師、看護師又は准看護師の数が四以上であること。

(2)(1)のロを満たすものであること。(機能強化型訪問看護管理療養費1の施設基準(1)のロ。指定訪問看護の事業の人員及び運営に関する基準第二条第一項に規定する看護師等のうち、六割以上が同項第一号に規定する看護職員であること。)

(3)二十四時間対応体制加算を届け出ていること。

(4)特掲診療料の施設基準等別表第七に掲げる疾病等の者又は同別表第八に掲げる者に対する指定訪問看護について、及び精神障害を有する者のうち、重点的な支援を要する者に対する指定訪問看護について相当な実績を有すること。

(5)退院時の共同指導及び主治医の指示に係る保険医療機関との連携について相当な実績を有すること。

(6)地域の保険医療機関、訪問看護ステーション又は住民等に対する研修及び相談への対応並びに関係機関との連携について相当な実績を有すること。

point②包括型訪問看護療養費の新設

高齢者住まい等に併設・隣接する訪問看護ステーションが、当該住まいに居住する利用者(特掲診療料の施設基準等別表第7に掲げる疾病等の者、同別表第8に掲げる者に該当する利用者又は特別訪問看護指示書に係る指定訪問看護を受けている者に限る。)に対して、24時間体制で計画的又は随時の対応による頻回の訪問看護を行った場合の1日当たりで算定する包括型訪問看護療養費を新設する。

包括型訪問看護療養費の種類と金額

包括型訪問看護療養費(以下の区分はすべて新設)

①単一建物居住者が20人未満の場合

イ 訪問看護時間が30分以上60分未満:7,010円(新設)

ロ 訪問看護時間が60分以上90分未満:11,010円(新設)

ハ(1) 訪問看護時間が90分以上:14,010円(新設)

ハ(2) 訪問看護時間が90分以上(別に厚生労働大臣が定める場合に限る。):15,510円(新設)

②単一建物居住者が20人以上50人未満の場合

イ 訪問看護時間が30分以上60分未満:6,310円(新設)

ロ 訪問看護時間が60分以上90分未満:9,910円(新設)

ハ(1) 訪問看護時間が90分以上:13,730円(新設)

ハ(2) 訪問看護時間が90分以上(別に厚生労働大臣が定める場合に限る。):15,200円(新設)

③単一建物居住者が50人以上の場合

イ 訪問看護時間が30分以上60分未満:5,960円(新設)

ロ 訪問看護時間が60分以上90分未満:9,360円(新設)

ハ(1) 訪問看護時間が90分以上:13,450円(新設)

ハ(2) 訪問看護時間が90分以上(別に厚生労働大臣が定める場合に限る。):14,890円(新設)

包括型訪問看護療養費の算定要件

(1)包括型訪問看護療養費については、別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た訪問看護ステーションの看護師等が、包括型訪問看護療養費を算定する建物として届出を行った建物に居住する、別に厚生労働大臣が定める者に対して、当該利用者の同意を得て、その主治医から交付を受けた訪問看護指示書及び訪問看護計画書に基づき、24時間の対応体制で、計画的又は随時の対応による頻回の指定訪問看護を行った場合に、利用者1人につき、1日当たりの訪問時間及び単一建物に居住する利用者の人数に従い、いずれかを算定する。

(2)訪問看護時間は、1日に行った複数回の指定訪問看護において実際に看護を提供した時間を合算して算出する。

(3)算定に当たっては、日中及び夜間(午後6時から午前8時までをいう。)に少なくともそれぞれ1回ずつの指定訪問看護を行う必要があること。また、指定訪問看護の実施時間が1日当たり60分以上である場合には、1日当たり3回以上の訪問看護を実施すること。

(4)指定訪問看護の実施においては、1日に1回以上、看護職員(准看護師を除く。)によるものが含まれること。

(5)包括型訪問看護療養費を算定すると届出を行った建物に居住する、別に厚生労働大臣が定める者に該当する利用者に対して、1日に2回以上の指定訪問看護を行った場合は、包括型訪問看護療養費に限り算定する。

(6)包括型訪問看護療養費を算定すると届出を行った建物に居住する、別に厚生労働大臣が定める者に該当しない利用者に対して、指定訪問看護を行った場合は、区分番号01から区分番号03まで及び区分番号05から区分番号08までのうち算定要件を満たすものを算定する。

(7)訪問看護計画書及び訪問看護記録書は電子的方法によって記録すること。また、実施した指定訪問看護の内容及び実施時間を訪問看護記録書に記載すること。

(8)包括型訪問看護療養費を算定する場合にあっては、同一日に、区分番号01の訪問看護基本療養費、区分番号01-2の精神科訪問看護基本療養費及び区分番号02の訪問看護管理療養費は、別に算定できない。ただし、区分番号01の訪問看護基本療養費(Ⅰ)及び(Ⅱ)のハ、注9に規定する緊急訪問看護加算(包括型訪問看護療養費の1のニ、2のニ及び3のニに規定する別に厚生労働大臣が定める場合を除く。)並びに注11に規定する乳幼児加算、区分番号01-2の精神科訪問看護基本療養費の注6に規定する精神科緊急訪問看護加算(包括型訪問看護療養費の1のニ、2のニ及び3のニに規定する別に厚生労働大臣が定める場合を除く。)並びに区分番号02の訪問看護管理療養費の注2に規定する24時間対応体制加算以外の加算については、この限りではない。

包括型訪問看護療養費の基準等告示

第二 指定訪問看護に係る厚生労働大臣の定める疾病等の利用者等

三 包括型訪問看護療養費の注1、注5及び注6に規定する厚生労働大臣が定める者

次のいずれかに該当する者

(1)特掲診療料の施設基準等別表第七に掲げる疾病等の者

(2)特掲診療料の施設基準等別表第八に掲げる者

(3)特別訪問看護指示書に係る指定訪問看護を受けている者

四 包括型訪問看護療養費の1のハの(2)、2のハの(2)及び3のハの(2)に規定する厚生労働大臣が定める場合

包括型訪問看護療養費の注1に規定する厚生労働大臣が定める者に、訪問看護ステーションが緊急時において即時に適切な指定訪問看護が実施できる体制があり、かつ、当該訪問看護ステーションが指定訪問看護を実施し、包括型訪問看護療養費を算定する利用者全員における訪問看護の実施時間の1日当たりの平均が120分以上である場合

包括型訪問看護療養費の施設基準

(1)高齢者向け住まい等に併設又は隣接する訪問看護ステーションであること。

(2)届出時に、訪問看護ステーションが併設又は隣接する高齢者向け住まい等の建物であって、包括型訪問看護療養費を算定する利用者が居住する建物を訪問看護ステーションにつき1か所指定し、その建物を単位として指定訪問看護を行うものであること。

(3)包括型訪問看護療養費の届出は訪問看護ステーションごとに行う必要があり、建物に訪問看護ステーションのサテライトのみが併設又は隣接している場合には届出を行うことはできない。ただし、包括型訪問看護療養費を届け出た訪問看護ステーションが、当該建物以外の場所にサテライトを設置し、そのサテライトから建物に居住していない他の利用者へ包括型訪問看護療養費を算定しない指定訪問看護を実施することは差し支えない。

(4)医療安全及び衛生管理に関する組織的な取組みを行っていること。

(5)合同の研修及び事例検討会等の地域の保険医療機関又は訪問看護ステーションとの連携について相当な実績を有すること。(経過措置が設けられる予定)

(6)厚生労働大臣が実施する次の調査に適切に参加すること。

①包括型訪問看護療養費を算定する利用者の状態や訪問看護の実施状況等について毎年実施される調査

②中央社会保険医療協議会の要請に基づき、①の調査を補完することを目的として随時実施される調査

(7)訪問看護に係る記録は電子的に行うこと。

(8)看護職員等については、包括型訪問看護療養費を算定する利用者及び同一建物に居住する他の利用者であって訪問看護基本療養費Ⅱ等を算定する利用者において、それぞれの算定要件を満たす訪問看護を実施するに十分な配置を行うこと。

(9)24時間体制で計画的又は随時の訪問看護を行う必要があることから、特に夜間(午後6時から午前8時までをいう。)についても、夜間の対応を行う看護職員の数が常時1名以上(ただし、当該訪問看護ステーションにおいて包括型訪問看護療養費を算定する利用者の数の合計が31以上80以下の場合は2以上、81以上の場合50又はその端数を増すごとに1を加えて得た数以上)、当該建物において、計画的な訪問看護を実施しているか、随時の訪問看護に対応出来る状況で勤務していること。

(10)夜間の対応を行う看護職員においては、包括型訪問看護療養費を算定する利用者への指定訪問看護の実施に影響を与えない範囲であれば、建物内の包括型訪問看護療養費を算定しない他の利用者への指定訪問看護に従事することも可能であるが、建物外の利用者への指定訪問看護の実施等との兼務はできない。

(11)看護職員の負担の軽減及び処遇の改善に資する体制が整備されていること。

point③同一建物に居住する利用者への訪問看護の評価の見直し(訪問看護基本療養費(Ⅱ)等の見直し)

訪問看護基本療養費(Ⅱ)等について、1月当たりの訪問日数や同一建物に居住する利用者の人数に応じたきめ細かな評価に見直す。

訪問看護基本療養費(Ⅱ)等を算定する場合に、以下の規定を設ける。

適切な時間の指定訪問看護を実施したうえでその時間を訪問看護記録書に記載すること。

この場合の適切な指定訪問看護の時間とは、30分以上を標準とし、20分を下回るものは訪問看護基本療養費(Ⅱ)及びその加算等を算定できないこと。

前回提供した訪問看護の終了から2時間未満の間隔で、提供時間が20分以上30分未満の指定訪問看護を行う場合(緊急に指定訪問看護を行う場合を除く。)は、それぞれの所要時間を合算して1回とする。

訪問看護基本療養費(Ⅱ)等の算定要件における同一建物について、同一敷地内の建物も同一建物とする規定に見直しを行う。

難病等複数回訪問加算、夜間・早朝訪問看護加算及び深夜訪問看護加算について、頻回の訪問看護を必要とする利用者に、高齢者住まい等に併設・隣接する訪問看護ステーションにおいて24時間体制で対応を行う場合については別の評価を設ける(包括型訪問看護療養費の新設を参照)とともに、その他の場合については、同一建物居住者に同一日に当該加算を算定している人数及び1月当たりの当該加算の算定日数に応じた評価に見直す。

複数名訪問看護加算及び複数名精神科訪問看護加算について、同一建物居住者に同一日に当該加算を算定している人数に応じた評価に見直す。

訪問看護基本療養費(Ⅱ)等の種類と金額

イ 保健師、助産師又は看護師による場合(ハを除く。)

| 区分 | 詳細 | 算定料 |

|---|---|---|

| 同一日に2人 | 週3日目まで | 5,550円(変更なし) |

| 週4日目以降 | 6,550円(変更なし) | |

| 同一日に3人以上9人以下 | 週3日目まで | 2,780円(変更なし) |

| 週4日目以降 | 3,280円(変更なし) | |

| 同一日に10人以上19人以下 | 月20日目まで | 2,760円(新設) |

| 月21日目以降 | 2,660円(新設) | |

| 同一日に20人以上49人以下 | 月20日目まで | 2,710円(新設) |

| 月21日目以降 | 2,610円(新設) | |

| 同一日に50人以上 | 月20日目まで | 2,610円(新設) |

| 月21日目以降 | 2,510円(新設) |

ロ 准看護師による場合

| 区分 | 詳細 | 算定料 |

|---|---|---|

| 同一日に2人 | 週3日目まで | 5,050円(変更なし) |

| 週4日目以降 | 6,050円(変更なし) | |

| 同一日に3人以上9人以下 | 週3日目まで | 2,530円(変更なし) |

| 週4日目以降 | 3,030円(変更なし) | |

| 同一日に10人以上19人以下 | 月20日目まで | 2,520円(新設) |

| 月21日目以降 | 2,420円(新設) | |

| 同一日に20人以上49人以下 | 月20日目まで | 2,470円(新設) |

| 月21日目以降 | 2,370円(新設) | |

| 同一日に50人以上 | 月20日目まで | 2,370円(新設) |

| 月21日目以降 | 2,270円(新設) |

ハ 悪性腫瘍の利用者に対する緩和ケア、褥瘡ケア又は人工肛門ケア及び人工膀胱ケアに係る専門の研修を受けた看護師による場合

12,850円(変更なし)

ニ 理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士による場合

| 区分 | 詳細 | 算定料 |

|---|---|---|

| 同一日に2人 | 5,550円(変更なし) | |

| 同一日に3人以上9人以下 | 2,780円(変更なし) | |

| 同一日に10人以上19人以下 | 月20日目まで | 2,760円(新設) |

| 月21日目以降 | 2,660円(新設) | |

| 同一日に20人以上49人以下 | 月20日目まで | 2,710円(新設) |

| 月21日目以降 | 2,610円(新設) | |

| 同一日に50人以上 | 月20日目まで | 2,610円(新設) |

| 月21日目以降 | 2,510円(新設) | |

point④訪問看護物価対応料の新設

令和8年度及び令和9年度の物価上昇に段階的に対応するため、加算として、物価対応料を新設する。

訪問看護物価対応料の種類と金額

訪問看護物価対応料1イ 月の初日の訪問の場合:60円(新設)

訪問看護物価対応料1ロ 月の2日目以降の訪問の場合:20円(新設)

訪問看護物価対応料2:20円(新設)

訪問看護物価対応料の算定要件

(1)1については、訪問看護ステーションが、区分番号02の訪問看護管理療養費を算定している利用者1人につき、訪問看護物価対応料1として、区分に従い、それぞれ所定額を算定する。

(2)2については、訪問看護ステーションが、区分番号04の包括型訪問看護療養費を算定している利用者1人につき、訪問看護物価対応料2として、所定額を算定する。

(3)(1)及び(2)に規定する所定額については、令和9年6月以降は、当該所定額の100分の200に相当する額を算定する。

point⑤訪問看護ベースアップ評価料の見直し

訪問看護ステーションに勤務する幅広い職員の人材確保及び確実な賃上げを実施する観点から、訪問看護ベースアップ評価料について、評価を見直す。

令和8年度及び令和9年度において段階的な評価とする。

訪問看護ベースアップ評価料の区分と金額の変更

ここでは、令和8年度の「継続して賃上げに係る取組を実施した訪問看護ステーション」以外の金額について掲載しています。

訪問看護ベースアップ評価料(Ⅰ):1,050円(改定前:780円)

訪問看護ベースアップ評価料(Ⅱ)1:30円(改定前:10円)

訪問看護ベースアップ評価料(Ⅱ)2:60円(改定前:20円)

訪問看護ベースアップ評価料(Ⅱ)3:90円(改定前:30円)

訪問看護ベースアップ評価料(Ⅱ)4:120円(改定前:40円)

訪問看護ベースアップ評価料(Ⅱ)5:150円(改定前:50円)

訪問看護ベースアップ評価料(Ⅱ)6:180円(改定前:60円)

訪問看護ベースアップ評価料(Ⅱ)7:210円(改定前:70円)

訪問看護ベースアップ評価料(Ⅱ)8:240円(改定前:80円)

訪問看護ベースアップ評価料(Ⅱ)9:270円(改定前:90円)

訪問看護ベースアップ評価料(Ⅱ)10:300円(改定前:100円)

訪問看護ベースアップ評価料(Ⅱ)11:330円(改定前:150円)

訪問看護ベースアップ評価料(Ⅱ)12:360円(改定前:200円)

訪問看護ベースアップ評価料(Ⅱ)13:390円(改定前:250円)

訪問看護ベースアップ評価料(Ⅱ)14:420円(改定前:300円)

訪問看護ベースアップ評価料(Ⅱ)15:450円(改定前:350円)

訪問看護ベースアップ評価料(Ⅱ)16:480円(改定前:400円)

訪問看護ベースアップ評価料(Ⅱ)17:510円(改定前:450円)

訪問看護ベースアップ評価料(Ⅱ)18:540円(改定前:500円)

訪問看護ベースアップ評価料(Ⅱ)19:570円(新設)

訪問看護ベースアップ評価料(Ⅱ)20:600円(新設)

訪問看護ベースアップ評価料(Ⅱ)21:630円(新設)

訪問看護ベースアップ評価料(Ⅱ)22:660円(新設)

訪問看護ベースアップ評価料(Ⅱ)23:690円(新設)

訪問看護ベースアップ評価料(Ⅱ)24:720円(新設)

訪問看護ベースアップ評価料(Ⅱ)25:750円(新設)

訪問看護ベースアップ評価料(Ⅱ)26:780円(新設)

訪問看護ベースアップ評価料(Ⅱ)27:810円(新設)

訪問看護ベースアップ評価料(Ⅱ)28:840円(新設)

訪問看護ベースアップ評価料(Ⅱ)29:870円(新設)

訪問看護ベースアップ評価料(Ⅱ)30:900円(新設)

訪問看護ベースアップ評価料(Ⅱ)31:930円(新設)

訪問看護ベースアップ評価料(Ⅱ)32:960円(新設)

訪問看護ベースアップ評価料(Ⅱ)33:990円(新設)

訪問看護ベースアップ評価料(Ⅱ)34:1,020円(新設)

訪問看護ベースアップ評価料(Ⅱ)35:1,050円(新設)

訪問看護ベースアップ評価料(Ⅱ)36:1,080円(新設)

point⑥【質の高い在宅医療・訪問看護の確保】適正な訪問看護の推進

以下の点で、訪問看護基本療養費等の算定要件(通知)が改定される予定です。

指定訪問看護の実施にあたって利用者の心身の状況等に応じて妥当適切に行い、漫然かつ画一的なものにならないよう看護目標及び訪問看護計画に沿って行うことを明記する。

指定訪問看護の実施に係る記録書等において、指定訪問看護の内容に係る評価の記載を求めるとともに、実際の訪問開始時刻と終了時刻を記載する必要があることを明確化する。

point⑦指定訪問看護の事業の人員及び運営に関する基準の見直し

以下の点で、指定訪問看護の事業の人員及び運営に関する基準が改定される予定です。

指定訪問看護の事業の人員及び運営に関する基準(平成12年厚生省令第80号)を改正し、指定訪問看護事業者に対し、「適正な手続きの確保」、「健康保険事業の健全な運営の確保」、「特定の主治の医師及び特定の事業者等への誘導の禁止」及び「経済上の利益の提供による誘引や誘導の禁止」について義務付ける。

指定訪問看護の事業の人員及び運営に関する基準の一部を改正し、事故発生時等の安全管理の体制確保や訪問看護記録書等の記録の整備を義務付ける。

point⑧残薬対策

以下の点で、指定訪問看護の事業の人員及び運営に関する基準が改定される予定です。

指定訪問看護の提供に当たり、服薬状況(残薬の状況を含む。)の確認も含めて利用状況等の把握を行う必要があることを明確化する。

服薬状況について、主治医への情報提供とともに、薬局への情報提供を行うことが望ましいことを規定する。

point⑨過疎地域等に配慮した評価の見直し(特別地域訪問看護加算の算定要件の見直し)

特別地域訪問看護加算について、移動時間のみによる評価となっているが、移動及び訪問看護の提供の合計にかかる時間が極めて長い場合も含めて評価する。

特別地域訪問看護加算の算定要件の変更点

| 改定後 | 改定前 |

|---|---|

| 注8 次のいずれかに該当する指定訪問看護を行う場合、特別地域訪問看護加算として、所定額の100分の50に相当する額を加算する。 | 注8 訪問看護ステーションの看護師等が、最も合理的な経路及び方法による当該訪問看護ステーションの所在地から利用者の家庭までの移動にかかる時間が1時間以上である者に対して指定訪問看護を行い、次のいずれかに該当する場合、特別地域訪問看護加算として、所定額の100分の50に相当する額を加算する。 |

| イ 訪問看護ステーションの看護師等が、最も合理的な経路及び方法による当該訪問看護ステーションの所在地から利用者の家庭までの移動にかかる時間が1時間以上である利用者に対して指定訪問看護を行い、次のいずれかに該当する場合

(1)別に厚生労働大臣が定める地域に所在する訪問看護ステーションの看護師等が指定訪問看護を行う場合 (2)別に厚生労働大臣が定める地域外に所在する訪問看護ステーションの看護師等が、別に厚生労働大臣が定める地域に居住する利用者に対して指定訪問看護を行う場合 |

イ 別に厚生労働大臣が定める地域に所在する訪問看護ステーションの看護師等が指定訪問看護を行う場合 |

| ロ 別に厚生労働大臣が定める地域に所在する訪問看護ステーションの看護師等が、別に厚生労働大臣が定める地域に居住する利用者に対して指定訪問看護を行う場合であって、次のいずれにも該当する場合

(1)最も合理的な経路及び方法による当該訪問看護ステーションの所在地から利用者の家庭までの移動にかかる時間が30分以上である利用者に指定訪問看護を行う場合 (2)当該訪問看護ステーションの所在地から利用者の家庭までの往復及び指定訪問看護の実施に要した時間の合計が2時間30分以上である場合 |

ロ 別に厚生労働大臣が定める地域外に所在する訪問看護ステーションの看護師等が、別に厚生労働大臣が定める地域に居住する利用者に対して指定訪問看護を行う場合 |

point⑩難治性皮膚疾患を持つ利用者への訪問看護に係る評価の見直し(別表第八の見直し)

在宅難治性皮膚疾患処置指導管理を受けている利用者について、訪問看護基本療養費等を週4日以上算定できる対象に追加する。

point⑪訪問看護におけるICTを用いた医療情報連携の推進(訪問看護医療情報連携加算の新設)

他の保険医療機関等の関係職種がICTを用いて記録した利用者に係る診療情報等を活用した上で、指定訪問看護の実施に関する計画的な管理を行った場合の評価を新設する。

訪問看護医療情報連携加算の算定料

1,000円(月1回に限り)

訪問看護医療情報連携加算の対象患者

訪問看護管理療養費を算定する者

訪問看護医療情報連携加算の算定要件

別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た訪問看護ステーションの看護師等(准看護師を除く。)が、在宅で療養を行っている利用者であって通院が困難なものの同意を得て、当該訪問看護ステーションと連携する保険医療機関の保険医、歯科訪問診療を実施している保険医療機関の保険医である歯科医師等、訪問薬剤管理指導を実施している保険薬局の保険薬剤師、管理栄養士、介護支援専門員又は相談支援専門員等であって当該利用者に関わる者が、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法を用いて記録した当該利用者に係る診療情報等を活用した上で、指定訪問看護の実施に関する計画的な管理を行った場合は、訪問看護医療情報連携加算として、月1回に限り、1,000円を所定額に加算する。ただし、注8に規定する在宅患者連携指導加算を算定している場合は、算定しない。

訪問看護医療情報連携加算の施設基準

(1)在宅での療養を行っている利用者であって通院が困難なものの診療情報等について、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法を用いて常時確認できる体制を有し、関係機関と平時からの連携体制を構築していること。

(2)診療情報等を活用した上で指定訪問看護の実施に関する計画的な管理を行うにつき十分な体制が整備されていること。

(3)(1)に規定する連携体制を構築している訪問看護ステーションであることについて、当該訪問看護ステーションの見やすい場所に掲示していること。

(4)(3)の掲示事項について、原則として、ウェブサイトに掲載していること。

※在宅患者訪問看護・指導料及び同一建物居住者訪問看護・指導料についても同様。(ただし、区分番号C002に掲げる在宅時医学総合管理料の注15(区分番号C002-2に掲げる施設入居時等医学総合管理料の注5の規定により準用する場合を含む。)又は区分番号C003に掲げる在宅がん医療総合診療料の注9にそれぞれ規定する在宅医療情報連携加算を算定した月は、訪問看護医療情報連携加算は算定できない。)(経過措置が設けられる予定)。

point⑫乳幼児加算の評価の見直し(金額の見直し)

訪問看護基本療養費の乳幼児加算について、超重症児など別に厚生労働大臣が定める者以外の評価を見直す。

乳幼児加算の算定料

1日につき1,400円(改定前:1,300円)

point⑬訪問看護遠隔診療補助料の新設

D to P with N によるオンライン診療の適正な推進の観点から、診療時の看護職員の訪問に関する評価、訪問看護療養費等との併算定方法や、検査及び処置等の算定方法を明確化する。

訪問看護遠隔診療補助料の算定料

2,650円

訪問看護遠隔診療補助料の算定要件

主治医(医科点数表の区分番号C005-1-3の注1に規定する別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関の保険医に限る。)から交付を受けた訪問看護指示書の有効期間内の利用者について、別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た訪問看護ステーションの看護職員が、訪問看護計画に基づき定期的に行う指定訪問看護以外であって、緊急に診療を要すると判断した主治医の指示を受けて居宅を訪問し、情報通信機器を用いた診療の補助を行った場合は、月に1回に限り算定する。

訪問看護遠隔診療補助料の算定要件(通知)

(1)訪問看護遠隔診療補助料は、主治医から訪問看護指示書を受けた利用者の訪問看護計画に基づき定期的に行う指定訪問看護以外であって、主治医が情報通信機器を用いた診療に際し、看護職員が利用者と同席の下で緊急に診療を受ける必要があると判断した場合に、利用者の同意を得て、看護職員が訪問し、診療の補助を行うことについて評価するものであること。

(2)当該所定額は、訪問看護ステーションの利用者に対して、看護職員が訪問看護計画書に基づき定期的に行う指定訪問看護以外の場合に訪問し、情報通信機器を用いた診療の補助を行った場合は、月に●回に限り算定する。

(3)当該所定額を算定する場合にあっては、同一日に訪問看護基本療養費、精神科訪問看護基本療養費、訪問看護管理療養費、訪問看護情報提供療養費、訪問看護ターミナルケア療養費及び訪問看護ベースアップ評価料は算定できない。

(4)当該所定額は、1人の利用者に対し、1つの訪問看護ステーションにおいてのみ算定できるものであること。また、同一の利用者について、保険医療機関において医科点数表の区分番号C005-1-3に掲げる訪問看護遠隔診療補助料を算定した場合には、算定できないこと。

(5)当該所定額は、主治医の求めに応じて、主治医の指示により、訪問看護計画書に基づき定期的に行う指定訪問看護以外の場合における情報通信機器を用いた診療に際し、診療の補助を行った場合に算定するものであり、主治医から交付を受けた訪問看護指示書の有効期間内にある者のみが算定できる。有効な訪問看護指示書の交付を受けていない利用者については、当該所定額を算定できず、保険医療機関において医科点数表の区分番号C005-1-3に掲げる訪問看護遠隔診療補助料を算定するものであること。

(6)診療の補助を実施した日時、内容及び対応状況を訪問看護記録書に記録すること。なお、指示を行った主治医は、指示内容を診療録に記録すること。

(7)必要な場合は訪問看護指示の変更を受け、訪問看護計画について見直しを行うこと。

(8)当該補助料については、オンライン指針に沿って診療及び診療の補助を行った場合に算定する。

訪問看護遠隔診療補助料の施設基準

情報通信機器を用いた診療を行うにつき十分な体制が整備されている保険医療機関と連携しながら診療の補助を行う体制が整備されていること。

最後に

この記事は、2026年2月13日時点の議論で用いられている情報をもとに作成していますので、すべての項目について改定が行われることが確定しているわけではありません。

参考情報:

中央社会保険医療協議会 総会(第647回)

総-2別紙2 訪問看護療養費に係る指定訪問看護の費用の額の算定方法

中央社会保険医療協議会 総会(第644回) 総-2 個別改定項目について(その1)

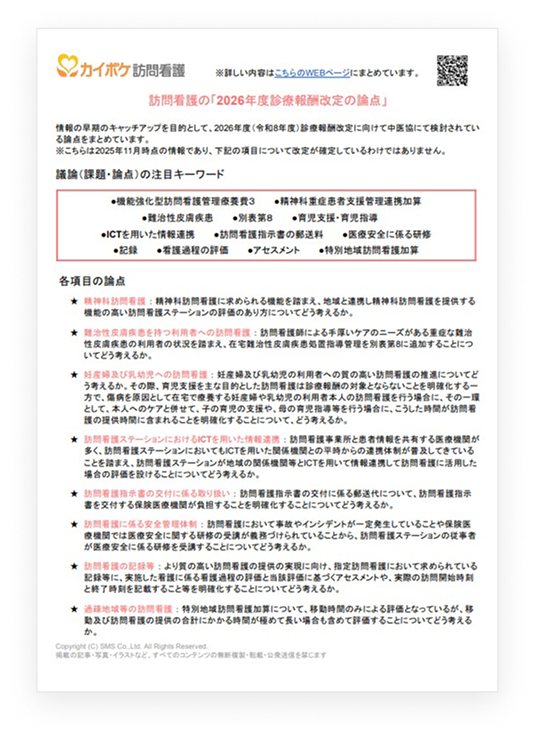

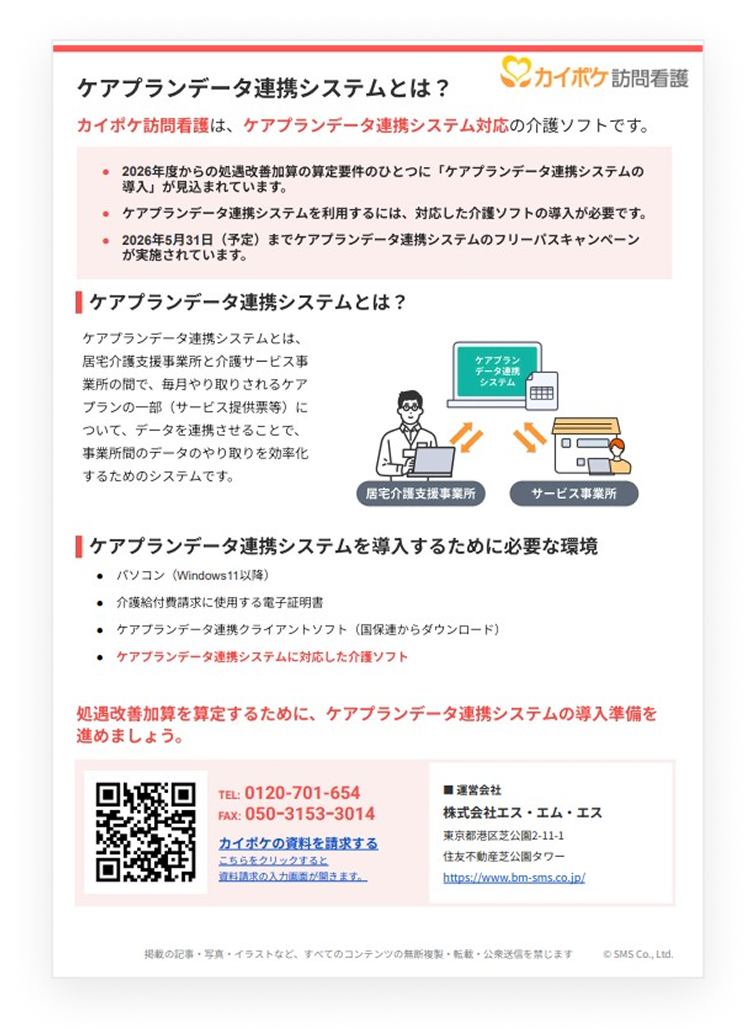

便利な資料をダウンロード

必要な機能がオールインワン